Zensur

von Feldpostbriefen

Die Rolle von Feldpostbriefen

In Zeiten von Sozial Media, Smartphones, Internet und Mailverkehr kann man sich kaum noch vorstellen, welche Bedeutung der Briefverkehr für die Verständigung einmal hatte. Besonders dann, wenn Familien aufgrund gesellschaftlicher Umstände oder von Naturkatastrophen für lange Zeit auseinandergerissen waren.

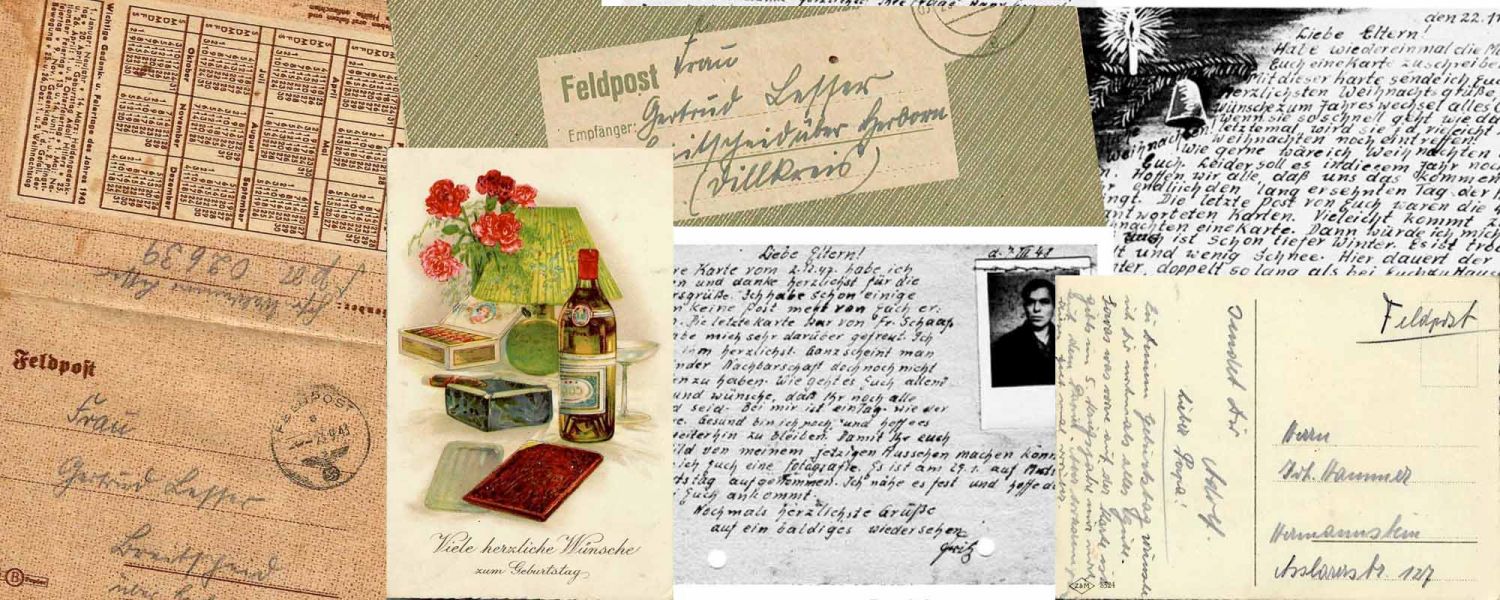

Das galt in erster Linie für Kriege und hier ganz besonders für die beiden Weltkriege, als die amtlich als »Feldpost« bezeichneten Briefe die einzige Möglichkeit für Soldaten waren, mit ihren nächsten zuhause Kontakt zu halten. Im Zusammenhang mit unserem Dossier zum Überfall auf die Sowjetunion vor 80 Jahren haben wir nach Feldpostbriefen heimischer Soldaten gesucht und erhielten hunderte von Briefen von den drei Soldaten aus dem heimischen Raum:

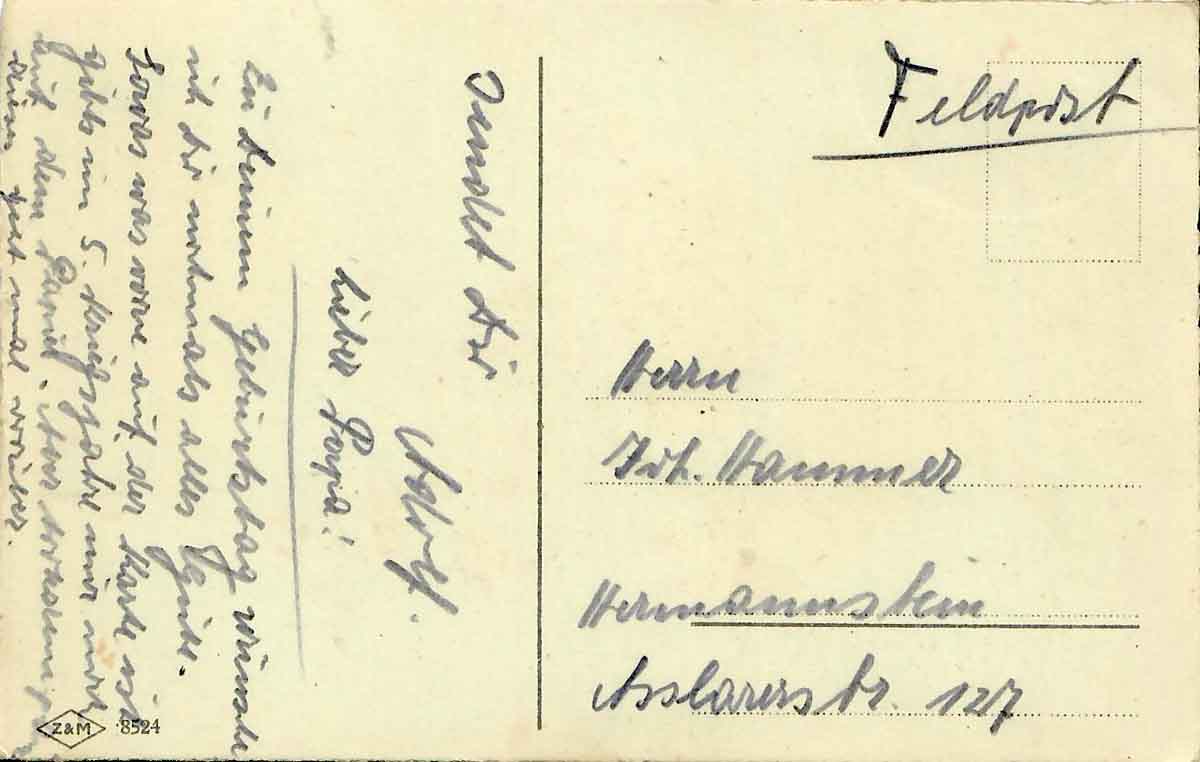

- Adolf Hammer

am 4. Januar 1923 (also 1944 gerade mal 21 Jahre alt), war bis 1943 im besetzten Teil Frankreichs eingesetzt. Erst im Frühjahr 1943 wurde er nach Russland versetzt. Auf die Zeit seines Einsatzes an der Ostfront bis Sommer 1944 konzentrieren sich diese Feldpostbriefe. Die letzten Informationen der Wehrmacht Sommer 1944 reden davon, dass er verwundet wurde. Seit dem gab es kein Lebenszeichen von Adolf Hammer mehr. - Waldemar Lesser

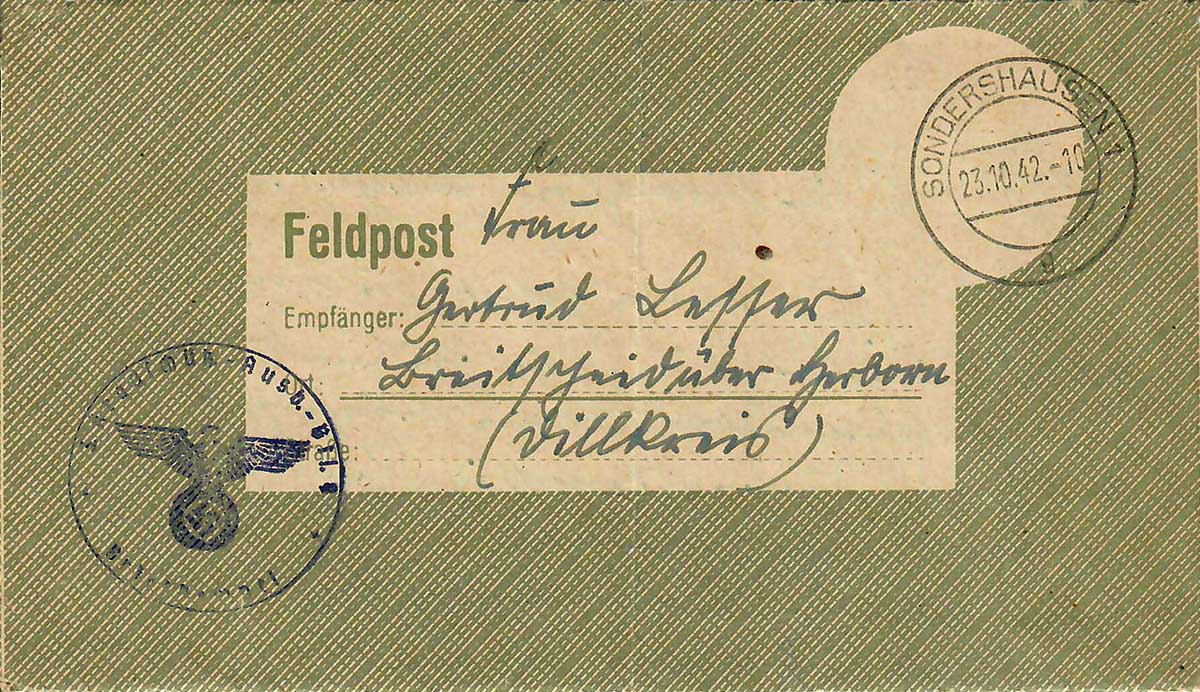

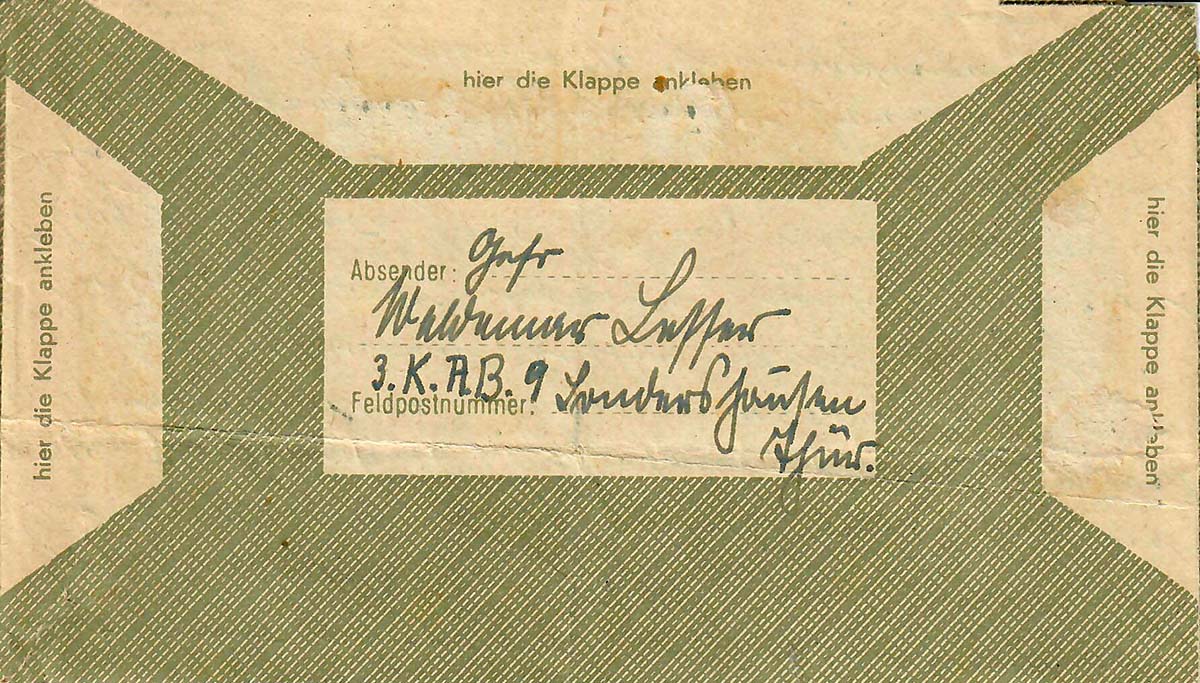

(Jahrgang 1911), verheiratet mit Gertrud (geb. Rittersbusch), war Soldat in der Heeresgruppe Mitte. Er war im Versorgungsbereich tätig als »Spezialist für Holzvergaser« im Rang eines Obergefreiten und wurde mehrfach schwer verwundet. Lesser hatte aber das Glück, zu überleben und nach kurzer Gefangenschaft nach Hause zu können. - Fritz Donsbach

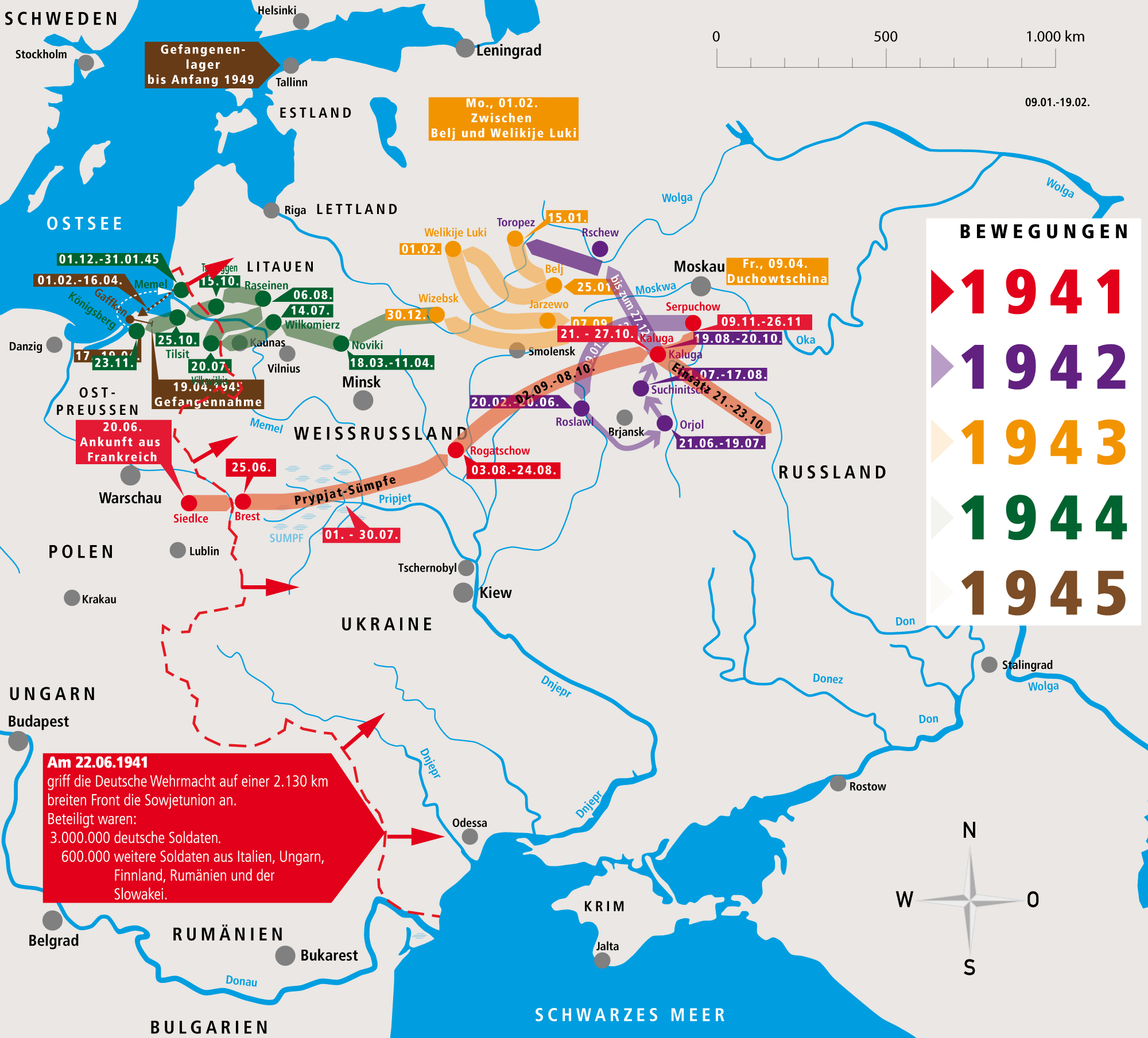

(geboren am 01.02.1919) war Wehrmachtsoldat in der 52. Infanterie-Division, die zunächst in den von Frankreich besetzten Gebieten eingesetzt war, die im Juni 1941 für den Russlandfeldzug an die Ostfront verlagert wurde. Donsbach ist somit von Anfang an bei dem Angriff auf die Sowjetunion dabei, wird 1945 von der Roten Armee gefangen genommen und von dort erst 1949 wieder frei gelassen. Durch den Krieg hat er 10 Jahre seines Lebens verloren.

Man muss zwischen den Zeilen lesen

Ein Team von sieben Menschen hat von diesen drei Soldaten hunderte Briefe abgeschrieben und abgespeichert, damit wir diese unter unserer Rubrik Feldpostbriefe veröffentlichen konnten. Zunächst bestand unter diesem Team Frust darüber, dass die Texte der Briefe sehr banal gehalten waren und kaum Aussagekraft über den Kriegsverlauf besaßen.

Für die Soldaten und ihre Familien bot aber diese Kommunikationsform die einzige Möglichkeit (außer dem kurzen Heimaturlaub), sich über Alltägliches und Besonderes auszutauschen, sich der gegenseitigen Liebe oder Zuneigung zu versichern. Außerdem war es wahrscheinlich untersagt, über militärische Interna, Frontverläufe, gefallene Kameraden offen zu schreiben.

Beim genaueren Hinsehen konnten unsere Brieferfasser aber erkennen, dass die Feldpostbriefe auch als Ventil genutzt wurden, um Verzweiflung und Angst zum Ausdruck zu bringen oder um überhaupt – wenn auch mit zeitlicher Verzögerung – offen mit jemandem »sprechen« zu können.

Das wird vor allem zum Ende des Krieges offensichtlich, als unseren drei Soldaten klar wurde, dass dieser Krieg nicht zugewinnen war. Das kam in der NS-Propaganda nicht vor, dort wurde von Durchhalten appelliert und die Hoffnung auf den Endsieg verbreitet. Aber wo es Propaganda gibt, da gibt es in der Regel auch Zensur.

Feldpostbriefe wurden stichprobenartig geöffnet und gelesen

In der Regel wurde im Feldpostdienst das Postgeheimnis gewahrt. Bei der Überwachung zur Einhaltung gewisser Einschränkungen wurden Briefe allerdings geöffnet und gelesen. Diese Arbeit oblag einzig der Feldpostprüfstelle, die eine militärische Einrichtung unabhängig von Transport und Verteilung von Briefen, Telegrammen und Päckchen waren. Die Feldpostämter machten Stichproben, die an die Prüfstellen weitergereicht wurden.

Generell durfte es keine Mitteilungen geben über Zusammensetzung, Ausrüstung, Gefechtsstärke, Einsatz und Unterkunft des eigenen Truppenteils oder anderer Truppenteile. Darüber hinaus durfte man nichts schreiben über Kampfabsichten, Truppenverschiebungen, Einzelheiten der Stellung, ebenso nichts Nachteiliges über Stimmung und Verpflegung der Truppe. Auch die Namen von Kameraden oder Vorgesetzten mussten unerwähnt bleiben. Selbst die Nennung des eigenen Dienstgrades oder Hinweise auf Truppenteile wurden moniert. Teilweise durch Schwärzung bestimmter Textpassagen, teilweise durch das Abfangen der Briefe.

Die mediale Vermittlung war nicht auf das Wort beschränkt, sondern schloss explizit visuelle Medien wie Fotografien, Zeichnungen oder Landkarten ein. Fotos von militärisch wichtigen Gegenständen und insbesondere das Fotografieren von Vollstreckungen sowie feindlichen Gräueltaten sind verboten. Filme dürfen weder im Ausland noch in besetzten Gebieten entwickelt werden.

Die gesetzlichen Grundlagen

Weitergehend war die Verbreitung von Gerüchten aller Art untersagt. Das machte die Bewertung der untersagten Verbreitung schwierig. Wo sind die Grenzen zwischen Gerücht und dem, was man als Soldat oder als Zivilist von Dritten aufgeschnappt hat? Der Krieg ist eine Situation, über die es grundsätzlich nie genügend Informationen gibt. Eine Mangel an Berichten schafft ein Klima, in dem Spekulationen und Vermutungen sprießen. Die Verständigung darüber ist menschlich nachvollziehbar. Willkür war in der Verfolgung von Verstößen damit Tor und Tür geöffnet.

Konkreter war das Verbot der Weitergabe von Feindpropaganda formuliert. Zu den untersagten Kommunikationsmitteln, die per Brief verbreitet werden konnten, zählten Flugblätter, die der nationalsozialistischen Sichtweise eine alternative entgegensetzten. Gerüchte und Weitergabe von unliebsamen Informationen wurden schließlich pauschaliert in jegliche kritischen Äußerungen über Maßnahmen der Wehrmacht und der Reichsregierung, Dies bedurfte keiner Fakten, sondern es genügten Äußerungen, die den Verdacht der Spionage, Sabotage und Zersetzung erweckten.

Um sowohl den Prüfstellen als auch in der Kriegsgerichtsbarkeit verbindliche Regelungen zu schaffen, trat am 26. August 1939 die Kriegssonderstrafrechtsverordnung in Kraft. Darin werden die Kriterien einer »Zersetzung der Wehrkraft« beschrieben. Die Bestimmungen sind so allgemein gehalten, dass Kommunikation sehr weitgreifend als gefährlich eingestuft werden konnte. Betroffen ist laut § 5, »Wer öffentlich dazu auffordert oder anreizt, die Erfüllung der Dienstpflicht in der deutschen oder einer verbündeten Wehrmacht zu verweigern, oder sonst öffentlich den Willen des deutschen oder verbündeten Volkes zur wehrhaften Selbstbehauptung zu lähmen oder zu zersetzen sucht.«

Zudem fand das sogenannte Heimtücke-Gesetz vom 2012.1934 Anwendung, das die freie Meinungsäußerung einschränkte und kritischen Äußerungen, die angeblich das Wohl des Reiches, das Ansehen der Reichsregierung oder der NSDAP schwer schädigten, unter Strafe stellte. Es heißt darin: »Wer öffentlich gehässige, hetzerische oder von niederer Gesinnung zeugende Äußerungen über leitende Persönlichkeiten des Staates oder der NSDAP, über ihre Anordnungen oder die von ihnen geschaffenen Einrichtungen macht, die geeignet sind das Vertrauen des Volkes zur politischen Führung zu untergraben, wird mit Gefängnis bestraft.« Das zwang jeden, der nicht bestraft werden wollte, zu einem behutsamen Umgang mit kritischen Aussagen.

Stichprobenartige Kontrolle

Die zur Feldpostnummer 30297 gehörende Prüfstelle berichtet für Juni 1942 bei 25.514 Überprüfungen von 128 Verstößen. Darunter 35 Verstöße gegen die Geheimhaltung wie die Nennung des Ortes oder Angaben des Truppenteils, strategische Aktivitäten, Verluste und Schäden. In zwei Fällen wurden Fotografien beanstandet. Unter dem Begriff der Zersetzung wurden 19 Fälle erfasst. Hier standen Klagen über ungerechte Urlaubsregelungen und Unzufriedenheit mit Vorgesetzten oder der Verpflegung im Vordergrund.

Bei schweren Fällen von Zuwiderhandlungen wurden Meldungen gemacht. Schriftliche Äußerungen, die den Straftatbestand der Wehrkraftzersetzung erfüllten, wurden von der Wehrmachtjustiz verfolgt. Defätistische Äußerungen oder offene Kritik an Organen und Personen der politischen und militärischen Führung bedrohten den Verfasser mit Gefängnis bis hin zur Todesstrafe. Es gibt Schätzungen, dass während des Krieges zwischen 30.000 und 40.000 Soldaten der militärischen Gerichtsbarkeit zum Opfer fielen. Die Arbeit der Zensur funktionierte bis Kriegsende.

Umso erstaunlicher ist es, was ab und an unsere Soldaten schrieben.