Leitzbaracken für italienische Fremdarbeiter

Ein Mosaikstein im NS-Beschäftigungssystem

Ein Mosaikstein im NS-Beschäftigungssystem

Um die zur Front eingezogenen Arbeitskräfte kompensieren zu können, warb das Reichsarbeitsamt auch für die Fa. Ernst Leitz GmbH »Fremdarbeiter« aus Italien an. Grundlage hierfür war ein Abkommen zwischen Hitler und Mussolini (1936), das dem Reichsarbeitsamt erlaubte, Arbeitslose in Italien an hiesige Firmen zu vermitteln.

Die Fa. Leitz errichtete auf städtischem Grund die Holzbaracken als Unterkunft für die Italiener. 1943 wurde Mussolini in Italien abgesetzt und Deutschland erklärte Italien den Krieg. Die ehemaligen zivilen Fremdarbeiter durften nicht mehr bei Leitz arbeiten. Als Kriegsgefangene mussten sie anderenorts Zwangsarbeit leisten, wenn sie sich nicht rechtzeitig wieder nach Italien abgesetzt hatten.

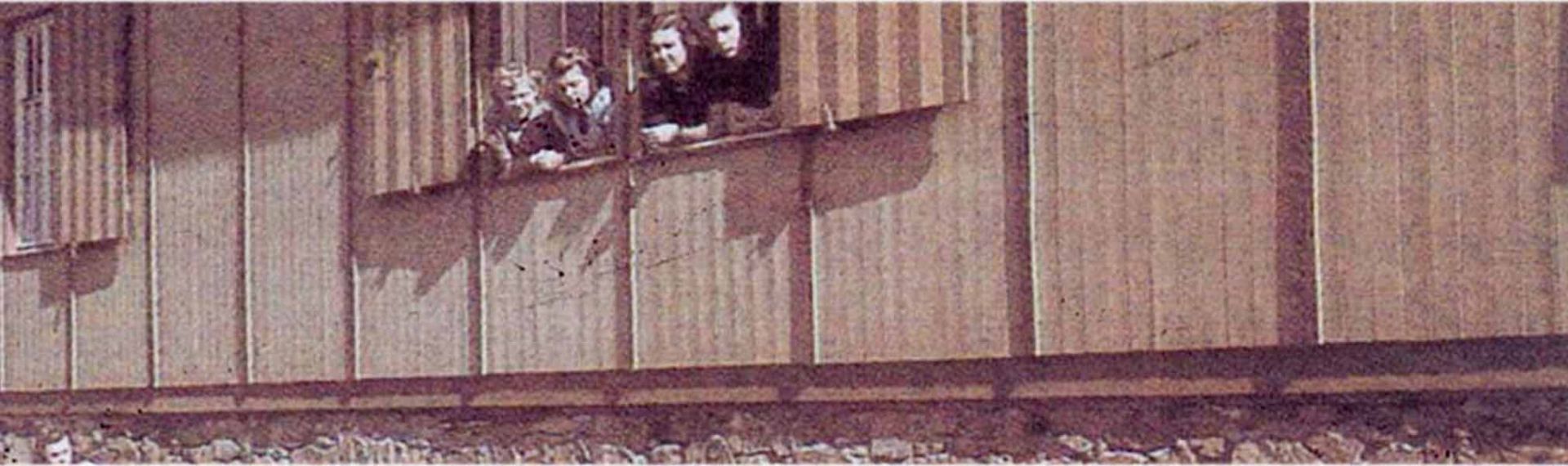

Bis zum Kriegsende wohnten in den Leitz-Baracken dann »KHD-Maiden«.

In den nachfolgenden Kapiteln finden Sie detaillierte Informationen und Dokumente

Die Details finden Sie in den nachfolgenden Kapiteln Gehe direkt per Klick zu …

- Leitzbaracken: Bau für italienische Fremdarbeiter

Heute Kulturdenkmal - Italien als Arbeitskräftelieferant: verbündet • besetzt • ausgebeutet

- Die »KHD-Maiden« von 1943–1945

- Die Eskalationsstufen des NS-Beschäftigungssystems

- Die Nutzung der Baracke nach dem Krieg

- Informationsquellen und Literaturhinweise

- Tafelvorschau • Tafelstandort • Tafelenthüllung

- Statements der Tafelstifter

Kapitel 1:

Die Leitzbaracken

Bau für italienische Fremdarbeiter, heute Kulturdenkmal

Die Baracken waren die Unterkunft:

• 1940–1943 für italienische Fremdarbeiter

• 1943–1945 für KHD-Maiden.

Ab Mai 1941 wurde auf dem Gelände an der Weiherwiese (beim heutigen Parkplatz an der Franziskanerstraße, unterhalb der Avignon-Anlage) eine 550 qm große, rechtwinklige Holzbaracke für Italiener errichtet. Später wurde sie als Lager für Kriegshilfsdienstmaiden (KHD) genutzt. Im Frühjahr 1943 wurde dort eine weitere 400 qm große Holzbaracke gebaut.

Dies geht aus den Unterlagen im historischen Archiv der Stadt Wetzlar hervor. Der Bauantrag der Firma Leitz GmbH stammt vom 18. März 1943: »Anbau an das KHD-Lager«. Die Baugenehmigung selbst muss als verloren gelten. Die Baracke selbst ist noch vorhanden und gilt heute als ein wichtiges Baukulturdenkmal.

Quelle: Karsten Porezak »Zwangsarbeit in Wetzlar« 2000, Eigenverlag, S.366 – 367

- 1941: Errichtung der Baracke

- 1941–1943: Nutzung als Unterkunft für italienische »Fremdarbeiter«, die bei Leitz gearbeitet haben

- 1943: Verlängerung des heute noch stehenden Flügels

- 1943–1945: Nutzung als Unterkunft für Kriegshilfsdienstmaiden, die bei Leitz gearbeitet haben

- 1945: temporäre Unterkunft für Deutsche, die aus ihrer Heimat vertrieben worden sind und für befreite Zwangsarbeiter*innen:

»Sehr geehrter Herr Richter,

ich las in der Presse, dass Sie Informationen zu den Leitz-Baracken suchen. Zu der ursprünglichen Nutzung (Unterkunft für Zwangsarbeiter/Fremdarbeiter) habe ich keine Informationen. Aber mir ist bekannt, dass die Baracken nach dem Krieg zeitweise eine Nutzung als Unterbringung für vertriebene Deutsche aus den deutschen Ostgebieten hatten. Meine inzwischen verstorbene Mutter kam im Sommer 1946 als vertriebene Sudetendeutsche mit einem Flüchtlingszug aus dem Egerland in Wetzlar an (ich glaube, dass es der 18. Juni war; in dem Verwaltungsbericht der Stadt Wetzlar für den Zeitraum 1928-52 sind die betreffenden Züge verzeichnet (S. 579); meine Mutter wusste noch, dass es ein Sonntag war und es kam in diesem Zeitraum nur ein Zug aus Eger an einem Sonntag in Wetzlar an). Sie wurde mit ihrer Familie einige Wochen in diesen Baracken untergebracht, was nach ihrer Aussage eine Form von Quarantäne (z.B. gegen Fleckfieber-Erkrankungen, Typhus u.ä.) darstellte, bevor die Flüchtlinge dann in Quartiere in die kreisangehörigen Gemeinden weiter verteilt wurden.

Freundliche Grüße

Manfred Schieche

Schöffengrund« - 1946: Werkschule der Ernst Leitz GmbH

- 1950er Jahre bis Kristall-Labor der Ernst Leitz GmbH

- Später Tanzschule und Sitz diverser Vereine, in den Kellerräumen Übungsräume für Musikbands

- 1990: Abriss des Flügels am Berghang

- 1991: Pläne der Stadt, die gesamte Baracke abzureißen und ein Parkhaus an der Stelle zu errichten

Besetzung der Baracke durch Musikbands, die dort üben - 1992: Gründung des Fördervereins Kulturzentrum Franzis

- 2018: Das Landesamt für Denkmalschutz erklärt die Baracke zu einem Kulturdemkmal

2023: Wetzlar erinnert e.V. errichtet gemeinsam mit den Tafelstiftern die Gedenktafel

Die nachfolgenden Beschreibungen stammen aus dem Bauordnungsamt der Stadt Wetzlar und der Unteren Denkmalschutzbehörde:

»Die 1941 von der Firma Leitz auf einem städtischen Grundstück (»Zur Weiherwiese«) errichtete Holzbaracke diente als Versorgungsgebäude. Sie wurde aus Fertigbauteilen auf einem Tiefparterre aus Bruchsteinen errichtetet

Auf einem Plan aus dem Jahr 1954 findet sich die Bezeichnung »K.H.D.-Baracke« (KHD = Kriegshilfsdienst). Die Baracke wurde nach dem Krieg für andere Zwecke genutzt und 1992 vom Förderverein Kulturzentrum Wetzlar e.V. übernommen. Die letzte aktiv genutzte Baracke im Lahn-Dill-Kreis dient heute als Kulturzentrum mit Proberäumen für Bands im Tiefparterre und als Veranstaltungsort unterschiedlicher Gruppen und Vereine im Hochparterre.«

»Die Baracke wurde auf einem Tiefparterre aus Bruchsteinen mit Backsteingewänden an Tür- und Fensteröffnungen errichtet. Tür- und Fensterstürze des Tiefparterres wurden aus Beton gegossen. Die 20 cm dicke Kellerdecke besteht aus Stahlbeton mit Doppel-T-Trägern. Auf diese wurden die vorgefertigten Wandtafeln mit einheitlichen Maßen aufgesetzt. Die Tafeln bestehen aus 8 cm- Kanthölzern mit einer Pappe als Windschutz, Isoliermaterial sowie Nut-und-Feder-Brettern (H 300 cm / B 250 cm / T 12 cm). Die Außenseite der Wandtafeln besteht aus vertikalen Schalbrettern. Es finden sich drei Typen: Wandtafeln mit Tür- oder Fensteröffnungen sowie reine Wandtafeln.

Die zweiflügeligen Holzfenster erhielten hochrechteckige zweiteilige Fenster, die mit hölzernen Klappläden komplett verschlossen werden konnten (Grund: Verdunkelung im Luftkrieg). Am Stoß werden die Wandtafeln durch ein weiteres Brett überdeckt, wodurch ein regelmäßiger Rhythmus entsteht, der das Gebäude als typisiertes Bauwerk erkennbar macht. Von großer Aussagekraft ist insbesondere die Südwand der Baracke, die ihr ursprüngliches Erscheinungsbild weitgehend ungestört bewahrt hat. Das Dachgespärre trägt ein niedriges Satteldach mit Teerpappe als Dachhaut. Bis auf einen Veranstaltungssaal wurde das Gespärre im Innern mit Heraklith-Platten als Deckenabschluss geschlossen.

Die weitgehend aus Fertigbauteilen errichtete Baracke entspricht kriegsbedingten Bautypen zur Unterbringung unterschiedlicher Gruppen. In ihnen wurden Wehrmachtssoldaten, Zwangsarbeiter, aber auch KZ-Häftlinge »platz- und kostensparend« untergebracht. Beispiele dieses Bautyps finden sich in der 1943 von Ernst Neufert publizierten Bauentwurfslehre (BOL). Die Kriegszeit erforderte eine zeit- und materialsparende Bauweise, die auch für den Bau von Holzbaracken galt. Die Begründung lieferte Albert Speer bereits im ersten Satz seines Vorworts zur BOL: » ›Der Totale Krieg‹ zwingt zur Konzentration aller Kräfte auch im Bauwesen.« Neufert führt unterschiedliche Beispiele für BfH-Konstruktionen (BfH = Bevollmächtigte für Holzbau) in ein- und zweigeschossiger Bauweise sowie deren Ausstattung an (vgl. BOL, S. 317-327).«

Die Baracke in ihrem ursprünglichen Zustand, wie ein ›L‹ angeordnet © Bild: Historisches Archiv der Stadt Wetzlar

Die Begründung des Landesamtes für Denkmalschutz, die Baracken unter Denkmalschutz zu stellen:

»Die Baracke aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stellt ein wichtiges historisches Bauwerk der NS-Zeit in Wetzlar dar, insbesondere der Kriegsjahre 1939–45. Sie erinnert an die Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft durch Zwangsdienste und die oftmals menschenunwürdige Unterbringung von Zwangsarbeitern und anderen Gruppen durch das nationalsozialistische Regime. Ihr ungewöhnlich guter Erhaltungszustand macht sie zu einer der bedeutendsten Holzbaracken aus dieser Zeit.

Die Baracke ist ein Kulturdenkmal aus geschichtlichen Gründen.

Die ehemals holzsichtige Baracke ist straßenseitig in einem hellen Ockerton gestrichen, die Treppenaufgänge und Eingangstüren wurden erneuert. Nach dem Abbau des kürzeren Ostflügels erhielt die Baracke in den 1990er Jahren an ihrer Ostwand einen Anbau, der vom Franzis als Küche, Lager und für eine Behindertentoilette genutzt wird.«

Quelle: WNZ vom 28.02.2020

Italien stellte im deutschen Hegemonialbereich während des Zweiten Weltkriegs einen Sonderfall dar. Bis 1943 war das faschistische Italien der wichtigste Verbündete des Reiches. Zwar wurde es im Kriegsverlauf zunehmend ökonomisch und militärisch vom deutschen Achsenpartner abhängig, ein direkter Zugriff auf die ökonomischen Ressourcen des Landes blieb dem Reich jedoch zunächst verwehrt.

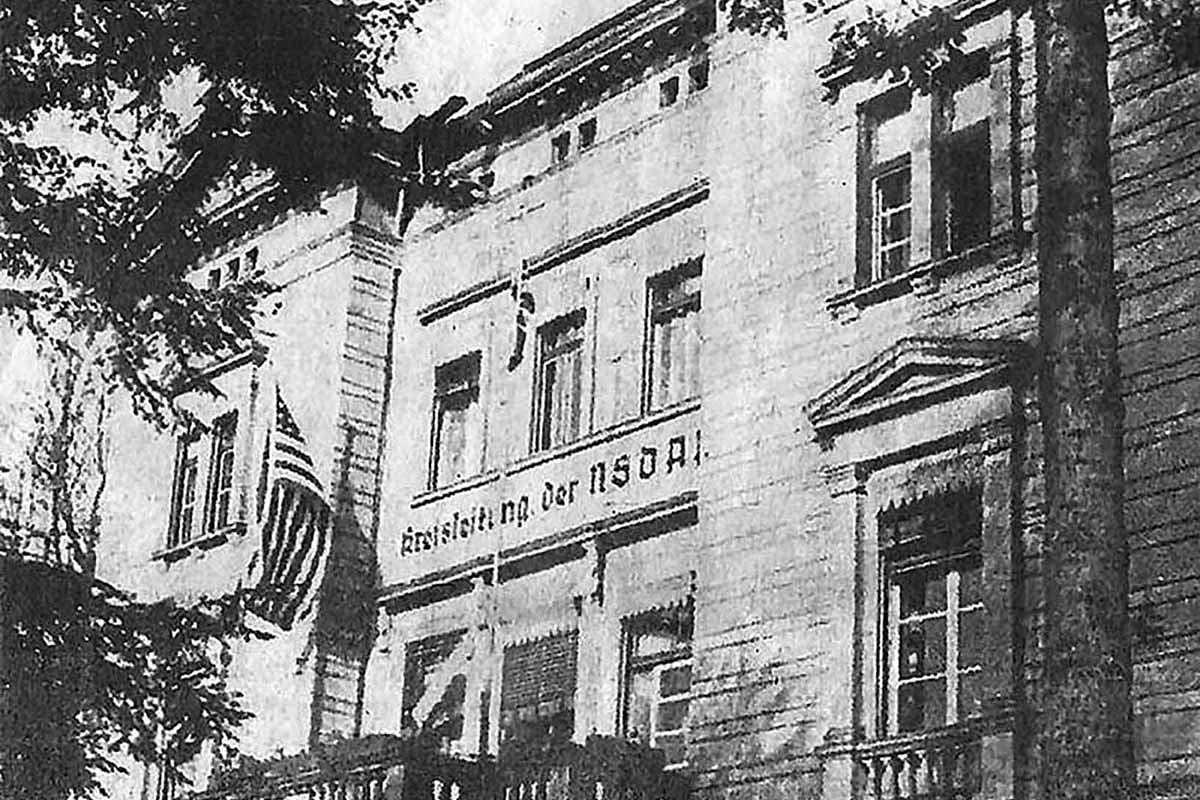

Dies änderte sich im September 1943: Nachdem der italienische König Vittorio Emmanuele III. Mussolini am 25. Juli 1943 abgesetzt und die neue Regierung unter Marschall Badoglio am 8. September 1943 einen Waffenstillstand mit den Alliierten geschlossen hatte, besetzte die Wehrmacht das Land. Hitler ließ den inhaftierten Mussolini befreien und an die Spitze eines Kollaborationsregimes treten, das sich »Repubblica Sociale Italiana« (RSI, Italienische Sozialrepublik) nannte und nach Mussolinis Regierungssitz in Salò am Gardasee oft auch als »Repubblica di Salò« (Republik von Salò) bezeichnet wird.

Formal war die italienische Regierung zwar souverän und Italien weiterhin Verbündeter des Deutschen Reichs, faktisch wurde es aber wie ein besetztes Land behandelt. Institutionell fand die Besatzungssituation ihren Ausdruck in einer deutschen Militärverwaltung, die (und mit ihr zahlreiche weitere deutsche Instanzen) von September 1943 bis April 1945 mit den Regierungs- und Verwaltungsstrukturen der RSI koexistierte.

Die Ereignisse des Sommers 1943 bilden eine markante Zäsur in der Geschichte Italiens im Zweiten Weltkrieg und teilen auch den Einsatz italienischer Arbeitskräfte für deutsche Zwecke in zwei gut voneinander abgrenzbare Phasen:

- eine erste, die sich von 1938 bis in den Sommer 1943 erstreckt,

- und eine zweite von September 1943 bis zum Kriegsende.

Die nachfolgenden Kenntnisse haben wir zu verdanken dem »Working Paper Series A | No. 16« von Dr. Fabian Lemmes (Ruhr-Universität, Bochum) im Rahmen der Synthesebandes der Unabhängigen Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des Reichsarbeitsministeriums in der Zeit des Nationalsozialismus

Die Menschen wurden überwiegend auf der Grundlage deutsch-italienischer Regierungsabkommen angeworben, die für einzelne Wirtschaftsbereiche aus Italien ins Reich zu entsendende Arbeitskräftekontingente festlegten. Einige kamen auf eigene Faust nach Deutschland.

Darüber hinaus wurden italienische Arbeitskräfte von Mitte 1940 an auch im besetzten Frankreich und im besetzten Belgien für den »Reichseinsatz« angeworben, wo infolge der Arbeitsmigration der Zwischenkriegszeit zahlreiche italienische Staatsbürger*innen lebten. Denn in beiden Ländern kam es unmittelbar nach der Besetzung durch die Wehrmacht zu massenhafter Arbeitslosigkeit, und die ausländischen Arbeitskräfte – vor allem Italiener und Polen – gehörten vielerorts zu den ersten, die ihren Arbeitsplatz verloren.

Zudem arbeiteten in Frankreich und Belgien selbst während der gesamten Besatzungszeit italienische Zivilarbeitskräfte für deutsche Stellen, vor allem auf den Baustellen der Organisation Todt (OT) und der Wehrmacht.

Während die Anwerbung aus Italien in den ersten Jahren nur auf landwirtschaftliche Arbeitskräfte (sowie 10.000 Bauarbeiter) gezielt hatte, kamen zwischen März 1941 und Dezember 1942 etwa 250.000 italienische Industriearbeiter ins Reich. 6) Viele Angeworbene kehrten in der ersten Hälfte des Jahres 1943 nach Italien zurück. Als Italien im September 1943 von der Wehrmacht besetzt wurde, befanden sich gleichwohl noch ca. 120.000 von ihnen in Deutschland und wurden mit einem Rückkehrverbot belegt.

Von 1938 bis Sommer 1943 kamen rund 500.000 italienische Zivilarbeitskräfte ins Reich, von denen manche wenige Monate, andere mehrere Jahre lang in Deutschland blieben. Die höchste Zahl italienischer Arbeitskräfte ist für den September 1942 mit etwas unter 272.000 belegt (damals 12,7% der im Reich beschäftigten ausländischen Zivilpersonen).

Noch wesentlich höher – bei 21,5% – lag der Anteil im industriellen Sektor. Zu diesem Zeitpunkt waren 80% der italienischen Arbeitskräfte (217.000) in Industrieunternehmen eingesetzt.

In der Praxis sah die Anwerbung in Italien zwischen 1938 und 1941 so aus:

- Teams des Reichsarbeitsamtes warben in Italien auf öffentlichen Plätzen, mit nach Deutschland zu kommen. Ihnen wurde gute Arbeit und gute Bezahlung zugesagt und sie wurden in Italien vom Militärdienst befreit.

- 1938 gab es die ersten Abkommen zwischen Mussolini und Hitler. Anfangs konzentrierte man die Anwerbung von arbeitslosen Landarbeiter*innen im Süden Italiens, wo die Arbeitslosigkeit hoch war. Diese Kräfte wurden auch in Deutschland meist in der Landwirtschaft eingesetzt.

- Mit dem – durch die Rekrutierung der deutschen Männer als Soldaten – bedingten Arbeitskräftemangel warben die Deutschen auch gezielt in Norditalien Facharbeiter an.

- So u.a. für die Firma Leitz. Die Italiener waren bis 1943 den deutschen Arbeitskräften gleichgestellt mit der selben Entlohnung und nach gleichem Arbeitsrecht.

- Die Italiener konnten sich in Deutschland auf frei bewegen. Allerdings waren sie aufgrund der rassistischen Vorbehalte in der Öffentlichkeit nicht gerne gesehen und wurden – wie bei den Gastarbeitern später auch – vielfach diskriminiert.

Hervorhebung der Zäsur zwischen den Phasen vor und nach der Absetzung Mussolinis im Sommer 1943

Bis 1943 war Italien weder besetzt, noch fielen die italienischen Arbeitskräfte im Reich bis zu diesem Zeitpunkt in die Kategorie »Zwangsarbeiter/innen«, wenn man gängige Definitionen zugrunde legt.

Diese Hervorhebung ist erstens wichtig, um auch für diese Phase Vergleiche zur Rekrutierung aus anderen Teilen Europas zu ermöglichen, in denen Freiwilligenwerbung bis Mitte 1942 überwog. Die italienische Verwaltung wandte zweitens auch schon vor 1943 bei der Rekrutierung von Arbeitskräften für das Deutsche Reich erste Zwangsmittel an. Drittens gab es personelle Kontinuitäten zwischen beiden Phasen, da gut 100.000 italienische Arbeitskräfte über die Zäsur des Sommers 1943 hinweg in Deutschland blieben.

Letztlich müssen in erinnerungsgeschichtlicher Perspektive die Zeit vor und nach 1943 und damit alle Arbeitskräftegruppen zusammen gedacht werden, um den Umgang mit dem Thema nach 1945 zu verstehen.

Nachdem 1943 in Italien mit Mussolini der Verbündete Deutschlands gestürzt worden war, schloss das Land einen Waffenstillstand mit den Alliierten und schied aus dem Bündnis mit Deutschland aus. Daraufhin errichtete die Wehrmacht ein brutales Besatzungsregime, das auch durch eine Reihe von Massenmorden gekennzeichnet war. Etwa 600.000 italienische Soldaten wurden als »Italienische Militärinternierte« (IMI) zur Zwangsarbeit nach Deutschland und Polen verschleppt, denen der nach dem Völkerrecht zustehende Schutz für Kriegsgefangene versagt wurde. Nach den rassistischen Gesichtspunkten des NS-Regimes wurden sie fast den sowjetischen Kriegsgefangenen gleichgestellt. Häufig wurden sie nach dem ersten postfaschistischen Regierungschef Pietro Badoglio als »Badoglios« bezeichnet, für die Deutschen ein Synonym für »Verräter« und ein Schimpfwort für ein Volk.

Siehe auch —› Italienische Militärinternierte bauen Hausertorstollen aus

Hieraus ergibt sich aber auch die Schlussfolgerung, dass die italienischen Fremdarbeiter, für die die Baracke 1941 errichtet worden ist, das Gebäude räumen müssen.

Unklar bleibt, was mit Ihnen geschah. Aus den allgemeinen Erkenntnissen, die über die Forschungsergebnisse von Prof. Dr. Lemmes bekannt sind, erbeben sich folgende, mögliche Varianten:

- Die Italiener sind aus freien Stücken schon vor dem Sturz von Mussolini nach Italien zurück gekehrt. Das geschah unter anderem, weil Italien mangels Devisen aus Deutschland gelieferte Kohle nicht mehr zahlte und Hitler dafür anordnete, den italienischen Arbeitern in Deutschland keinen Lohn mehr auszuzahlen.

- Das die Italiener in Deutschland blieben, aber nun als Arbeitskräfte eines Kriegsgegners ebenfalls als Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Hierfür sprechen die Angaben, dass bei den monatlichen Meldungen der Fa. Ernst Leitz GmbH ab 1943 unter anderem »80 Italiener und 1 Italienerin« angegeben wurden. D.h.: sie mussten in die »Zwangsarbeiterlager West« auf der Lahninsel umziehen.

—› Siehe auch Tafel 12 - Die Italiener kehrten nach Italien zurück und wurden dort zum Militär eingezogen. Auf diesem Weg wurden sie nach der Besetzung ihrer Heimat als Militärinternierte (IMIs) gezwungen, in Deutschland eine Arbeit zu verrichten. Allerdings ist es dann unwahrscheinlich, dass sie ausgerechnet wieder in Wetzlar oder gar bei der Ernst Leitz GmbH eingesetzt worden sind.

Weitere Informationen Italienische Seite https://italienischearbeitskraefteimreich.eu/

Die »natürliche« Hauptaufgabe der Frauen bestand nach Ansicht der Nationalsozialisten darin, möglichst viele Kinder zur Welt zu bringen, die zur Ausbreitung der »arischen Rasse« beitrugen. Daher wurden positive Anreize wie steuerliche Begünstigungen und das Mutterkreuz geschaffen, um die Gebärfreudigkeit zu erhöhen. Gleichzeitig sollte der Nachwuchs im Sinne des Nationalsozialismus versorgt und erzogen werden. Um die Familie als Keimzelle der Nation zu stärken, wurde eine Professionalisierung der Tätigkeiten als Hausfrau und Mutter angestrebt.

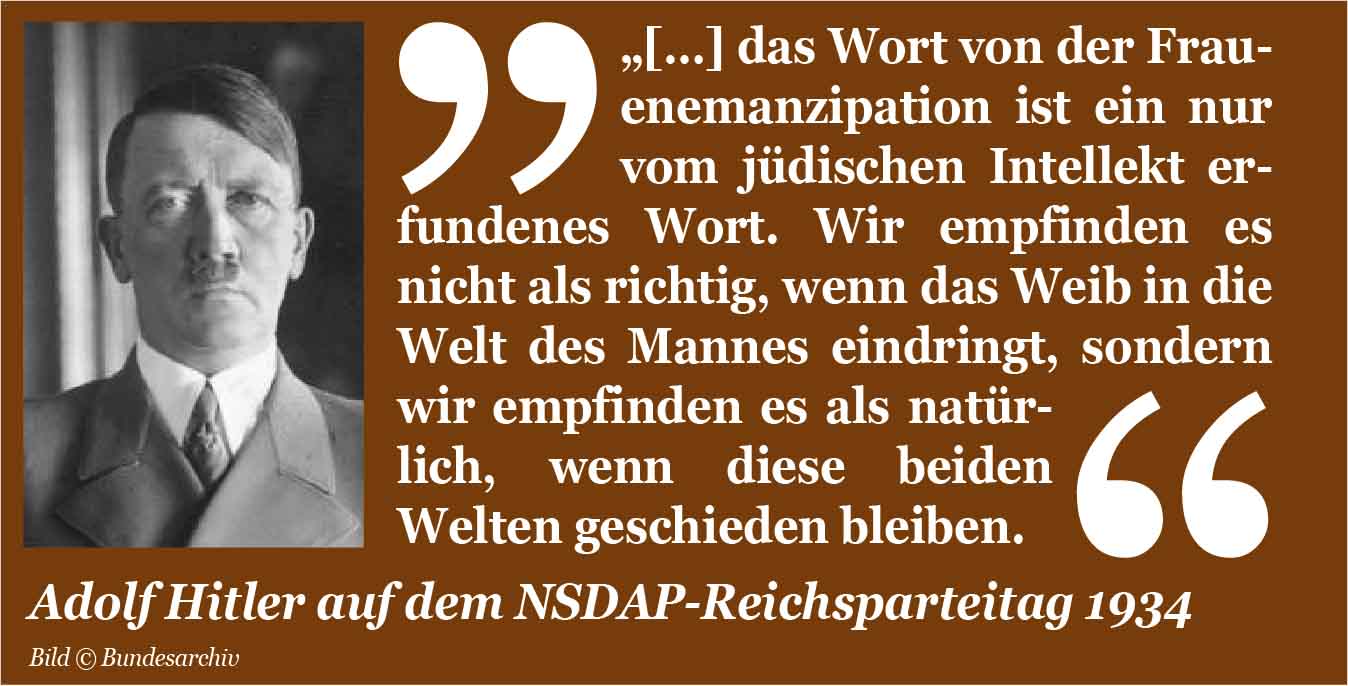

Ansätze der Emanzipation waren den Nazis und ihrem Führer zuwider:

Bildmontage © Wetzlar erinnert e.V.

Frauen werden schrittweise gemäß der Nazi-Ideologie aus der Arbeitswelt ausgeschlossen. Ausnahmen hiervon sind frauentypische Berufe, wie:

- Kindergärtnerinnen und Erzieherinnen

- Krankenpflegeberufe,

- Hebammen,

- Hauswirtschaftliche Bereiche,

- Bürodienste (wie Stenotypistinnen)

Unvorstellbar wird die Arbeit in gewerblich-technischen Berufen und schon gar nicht, dass Frauen in leitende Funktionen kommen oder akademische Abschlüsse machen können. So werden auch die wenigen Akademikerinnen, die es gibt, aus den Universitäten, Anwaltskanzleien und Krankenhäusern entlassen.

Die Tochter aus der Industriellenfamilie Leitz erlangte in Berlin 1921 das Abitur im Alter von 17 Jahren. In den folgenden zwei Jahren studierte sie zunächst an der volkswirtschaftlichen Fakultät der UNI-Frankfurt, später an der Handelshochschule München und absolvierte ihr Studium als Diplomkauffrau. 1936 promovierte sie an der Frankfurter Universität »cum laude« als Juristin mit einer Schrift »Zur Frage der rechtsgeschäftlichen Mitgestaltung der ehelichen Lebensgemeinschaft durch die Ehegatten«. Die Dissertation war bereits in den Jahren 1931/1932 entstanden.

Die Ausübung ihres Berufs als Juristin war ihr während der Nazi-Zeit verwehrt. 1935 heiratete Elsie Leitz den promovierten Diplom-Volkswirt Kurt Kühn. Ihr Vater setzte sie 1942 als Leiterin des Ostarbeiterlagers der Ernst Leitz GmbH auf der Lahninsel ein.

Elsie Kühn-Leitz © Ernst Leitz Stiftung

—› Siehe auch Informationsseite zur Tafel 8 »NSDAP-Verhörstelle«

In der Folge des Krieges entstand durch den Einzug von immer mehr Männern im arbeitsfähigen Alter ein eklatanter Arbeitskräftemangel, der den Bedarf an Rüstungsnachschub für die Eroberungs- und Vernichtungskriege in Frage stellte. Im Widerstreit zwischen den ideologischen Bedenken der Sicherheitskräfte und den militärlogistischen Notwendigkeiten obsiegte der Pragmatismus. Um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken wurden:

- einerseits immer mehr »Ausländer« entgegen der Prinzipien der NS-Rassenlehre in das Deutsche Reich geholt, anfänglich mit Propaganda und Anwerbung auf freiwilliger Basis, später mit Hilfe von Zwangsrekrutierungen mit zunehmend brutaler werdenden Methoden;

- andersereits durch die Mobilisierung von Mädchen und Frauen als Arbeitskräfte. Hierzu gehörte auch die Dienstverpflichtung von jungen Frauen zum Arbeitsdienst. Die jungen Frauen nannte man Kriegshifsdienst-Maiden.

- Später auch die allgemeine Aufhebung des Arbeitsverbotes für Frauen, um sie als Ersatzarbeitskräfte für die Männer anzulernen.

Schon im Februar 1933 verkündete Adolf Hitler in seiner ersten Rundfunkansprache als Reichskanzler, der Gedanke der Arbeitsdienstpflicht sei ein »Grundpfeiler« seines Regierungsprogramms. Es war von Beginn an das Ziel, eine Arbeitsdienstpflicht einzuführen. Allerdings konzentrierte sich die Mobilisierung bis 1939 auf die Männer.

Der weibliche RAD wurde als Ersatz für fehlende männliche Arbeitskräfte in der Landwirtschaft und als sogenannter Kriegshilfsdienst (KHD) in Ämtern und Schreibstuben, in der Rüstungsproduktion und im öffentlichen Nahverkehr verwendet. Frauen konnten auch Wehrmachthelferin werden (Synonym ›Blitzmädel‹). Dazu wurde die Arbeitsdienstzeit um ein halbes Jahr verlängert. Ab 1944 wurden »Arbeitsmaiden« des RAD für die weibliche Jugend auch für die Bedienung von Flak-Scheinwerfern zur Lenkung von Flakgeschützen und Nachtjagd-Einheiten der Luftwaffe herangezogen. Ein kurz vor Kriegsende geplanter »Wehrhilfsdienst« des Reichsarbeitsdienstes RAD, zu dem 250.000–300.000 Frauen eingezogen werden sollten, kam in der geplanten Form nicht mehr zustande.

Für Frauen betrug die Dienstzeit seit 1939 sechs Monate, die jedoch häufig durch eine »Notdienstverpflichtung« verlängert wurde. Im Juli 1941 wurde die Dienstzeit durch den Kriegshilfsdienst um weitere sechs auf zwölf Monate ausgedehnt, im April 1944 auf 18 Monate verlängert und im November 1944 schließlich vollständig entfristet. Die durch die Dienstzeitverlängerungen des Jahres 1944 gewonnenen zusätzlichen Kräfte kamen überwiegend als Flakhelferinnen zum Einsatz.

Während des Arbeitsdienstes lebten die »Arbeitsmänner« und »Arbeitsmaiden« kaserniert in sogenannten Lagern.

Ab 1943 bis Ende des Krieges diente die Leitz-Baracke auf der Angerwiese zur Unterkunft der KHD-Maiden, die in Wetzlar bei der Ernst Leitz GmbH ihren Dienst zu verrichten hatten. Hierzu schreibt Karsten Porezag:

Ab März 1942 war das Lager erst mit 100, später mit 150 KHD-Maiden belegt. Es waren dienstverpflichtete junge Mädchen und Frauen, die sechs Monate lang in der deutschen Wirtschaft arbeiten mussten. Das Rüstungskommando Gießen vermerkte dazu am 19. März 1943:

»Die Werke der Feinmechanik und Optik haben neuerdings infolge der Erweiterungen der Arbeitspflicht von Frauen weniger Interesse an Arbeitsmaiden, da diese eine Anlernzeit von 6–8 Wochen benötigen und die Arbeitsstätte nach sechs Monaten wieder verlassen müssen.

Einige Arbeitsmaiden bei der Firma Leitz GmbH, Wetzlar, wurden trotz ihrer Eignung und ihres Wunsches, sich freiwillig weiter zu verpflichten, vom RAD abgelehnt.«

Trotz dieser kurzen Arbeitsdauer scheinen bei der Ernst Leitz GmbH aber bis zum Kriegsende immer wieder Arbeitsmaiden gearbeitet zu haben.

Quelle: Karsten Porezag »Zwangsarbeit in Wetzlar«, 2020, ISBN: 3-9807950-1-2, S. 366-367

Elionore Fricke, geb. Claas (geb. 1933) kommt aus Wetzlar und wohnte mit ihrer Familie am Schillerplatz / Nauborner Straße berichtete uns in einem Telefonat von Ihren Erinneungen an die Kriegshilfsdienstmaiden und die Baracken.

»Als 10-jähriges Mädchen (1943) verbrachte ich viel Zeit vor der Baracke und den Gärten, um dort zu spielen. Ich kann mich an die Arbeitsmaiden in Uniform erinnern, die werktags vor der Baracke antreten mussteb, mit Musik und Fahnenhissen zum morgendlichen Apell. Danach sind die dann in Zweierreihen zu ihrer Arbeitsstelle gegangen (Frau Fricke ging allerdings davon aus, dass die jungen Frauen in Haushalten eingesetzt wurden).

Schon als Kind hatte ich mich damals darüber aufgeregt, dass hinter diesen Baracken am Berghang, da wo der Eingang in den Stollen war, ein alter Wehrmachtsmann mit Jungens an Panzerfäusten und Gewehren übte. Da war auch der 15-jährige Sohn von der Bäckerei Müller (am Schillerplatz) dabei gewesen.

Über die italienischen Fremdarbeiter habe ich nichts mitbekommen. Da war ich wohl noch zu klein.

Aber nach dem Krieg waren in die Baracke auch Polen eingezogen, vor denen die Menschen viel Angst hatten. Die haben nachts versucht, in die Häuser einzudringen und zu stehlen.«

An den Stammtischen der Nachkriegszeit war oft der Spruch zu hören:

»Es war ja nicht alles falsch, was der Adolf gemacht hat. Er hat den Menschen Brot und Arbeit gegeben.

Doch was war am dem »National›sozialismus‹ eigentlich sozialistisch?

Nichts!

Auch das Beschäftigungssystem zielte darauf ab, auf der Grundlage der völkischen Ideologie den Betrieb als »Zelle der Volksgemeinschaft« zu betrachten, in der es eine klar geregelte Hierarchie mit einer Befehlsleiter von oben nach unten gab:

- Richtig ist, dass die Chancen, einen Broterwerb zu finden, für die meisten Menschen stiegen. Allerdings nicht für alle und es kann bezweifelt werden, dass die Arbeitsverhältnisse und die Bezahlung der Menschen sich verbesserten. Ganz im Gegenteil. Schon im Mai 1933 hatten die Nazis die freien Gewerkschaften zerschlagen, das Streikrecht und die Tarifautonomie abgeschafft. Auch das Betriebsrätegesetz wurde abgeschafft, die Unternehmer zu »Betriebsführern« erklärt.

- Die Palette der Beschäftigungschancen war eine sehr differenzierte. Während die freie Berufswahl und Chancengleichheit immer mehr eingegrenzt wurde, boomte die Industrie. Alles in den Diensten der geplanten Eroberungs- und Vernichtungskriege zur Erringung der faschistischen Weltherrschaft, die Hitler in »Mein Kampf« beschrieben hatte. Kleine Mosaikbausteine sind dabei die Leitz-Baracken und die Aquise von Fremdarbeitern aus Italien.

- Der von den Nazis eingeführte »Reichsarbeitsdienst« verkörpert nicht das »Recht auf Arbeit«, sondern die »Pflicht zu arbeiten«. Mit ihm wurde nicht die Arbeitslosigkeit bekämpft, sondern die Arbeitslosen. Wer den Dienst nicht antrat, galt als »asozial« und somit als »Volksschädling.

Eine Grundvoraussetzung zur Weichenstellung in das faschistische Beschäftigungszeitalter war, die durch die die Novemberrevolution (1918) errungenen und in der Weimarer Verfassung verbrieften Grundrechte abzuschaffen. Darunter zählen:

- das Streikrecht;

- das Recht auf Gründung freier und unabhängiger Gewerkschaften;

- die Legitimität von Tarifverträgen und Tarifautonomie;

- das Recht auf Mitbestimmung und Wahl von Betriebsräten.

- die Selbstverwaltung der solidarischen Sozialversicherungssysteme (Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung)

Deshalb war die Zerschlagung der freien Gewerkschaften eine Grundvoraussetzung, um den Belegschaften und der Arbeiterschaft im Ganzen das Rückgrat zu brechen.

Der Reichsarbeitsdienst (RAD) war eine Organisation im nationalsozialistischen Deutschen Reich. Das Gesetz für den Reichsarbeitsdienst wurde am 26. Juni 1935 erlassen.

- 1 (2) lautete:

»Alle jungen Deutschen beiderlei Geschlechts sind verpflichtet, ihrem Volk im Reichsarbeitsdienst zu dienen.« § 3 (1) lautete: »Der Führer und Reichskanzler bestimmt die Zahl der jährlich einzuberufenden Dienstpflichtigen und setzt die Dauer der Dienstzeit fest.«

Zunächst wurden junge Männer (vor ihrem Wehrdienst) für sechs Monate zum Arbeitsdienst einberufen. Vom Beginn des Zweiten Weltkrieges an wurde der Reichsarbeitsdienst auf die weibliche Jugend ausgedehnt.

Der Reichsarbeitsdienst war ein Bestandteil der Wirtschaft im nationalsozialistischen Deutschland und gleichzeitig »ein Teil der Erziehung im Nationalsozialismus«.

Während der Nazizeit wurde der Begriff »Zwangsarbeiter« nicht angewendet. Er ist ein Sammelbegriff mit gewisser Unschärfe, der erst seit der Nachkriegszeit allgemein verwendet wird für Menschen, die 1933 bis 1945 Arbeit unter Zwang ausführen mussten. Dies traf zu auf

- Deutsche, die aufgrund ihres politischen Widerstandes oder wegen Verurteilung für kriminelle Delikte in Konzentrationslager eingeliefert wurden;

- Jüdinnen und Juden sowie Sinti und Roma aus Deutschland im Zuge der schrittweisen Entrechtung dieser Bevölkerungsgruppen durch die Rassengesetze und Verordnungen des NS-Staates;

- Häftlinge, die in Strafgefangenenlagern (in denen sich auch als »asozial« oder »homosexuell« bewertete Menschen befanden) inhaftiert waren;

- Jugendliche, die in Erziehungslager eingewiesen worden waren;

- zivile Arbeitskräfte (in der NS-Terminologie »Fremdarbeiter« genannt) sowie Kriegsgefangene aus den besetzten europäischen Ländern,

- Italiener, die ab 1939 im Rahmen eines Abkommens zwischen Hitler und Mussolini vom Reichsarbeitsamt als Arbeitskräfte angeworben und an deutsche Unternehmen als »Fremdarbeiter« vermittelt und 1943 – nach der Kapitulation Italiens – zu Kriegsgefangen erklärt wurden (hierzu zählten auch die Italiener, die in der Holzbaracke – heute Kulturzentrum Franzis – lebten und bei Leitz (1940–43) arbeiteten.

- Die Unterwerfung und spätere Vernichtung aller Jüdinnen und Juden in allen von den Faschisten besetzten europäischen Gebieten.

- KZ- und Ghettohäftlinge in allen besetzten Ländern Europas.

Die Arbeits- und Lebensbedingungen unterscheiden sich enorm. Maßgeblich für die Behandlung war die rassische Einsortierung, also ob aus Sicht der Nazis die Menschen »minderwertige Slawen« oder der »Gemeinschaft der Herrenrasse« zugehörig waren. Man schätzt heute, dass von der NS-Zwangsarbeit mehr als 24 Mio. Menschen betroffen waren.

Trotz aller Unterschiede zu den Konzentrationslagern – die vor allem für Jüdinnen und Juden, sowie Sinti und Roma die »Vernichtung durch Arbeit« bedeuteten – zählten auch in Wetzlar ausländische Arbeitskräfte zum System Zwangsarbeit. Es waren überwiegend Zivilisten, die während des Krieges zur Arbeit verpflichtet wurden, in einem geringeren Umfang auch Kriegsgefangene.

Auch deren Arbeits- und Lebensverhältnisse waren sehr unterschiedlich, geprägt durch die Rassenideologie der Nazis: neben der besseren Bezahlung hatten Niederländer und Flamen die Gelegenheit, mal ins Kino zu gehen, nach Gießen zum Tanzen zu fahren oder mit Deutschen gemeinsam Fußball zu spielen. Der übergroße Teil der hiesigen ausländischen Arbeitskräfte kam jedoch aus Polen und der damaligen Sowjetunion. Für diese Menschen herrschte eine chronische Unterernährung, Ausgehverbot, wesentlich schlechtere Unterkünfte und Kontaktverbot zu Deutschen (außer am Arbeitsplatz).

Verlinkung zur Informationsseite für die Tafeln 3, 5, 6 und 12 »Das Ausmaß von Zwangsarbeit in Wetzlar«

Nach unseren Kenntnissen wurden in Wetzlar keine KZ-Häftlinge zur Zwangsarbeit eingesetzt.

Von der Zwangsarbeit in Wetzlar waren betroffen:

- Zivilist*innen aus den von Deutschland besetzten Ländern:

Ihre Behandlung und Arbeitsbedingungen richteten sich stark nach der Hierarchie der NS-Rassenlehre.

—› Einzelheiten hierzu finden Sie auf der Hintergrundinformationsseite zu den Tafeln für Zwangsarbeiterlager in Wetzlar. - Begrenzter Einsatz von Kriegsgefangenen:

Insbesondere französische Soldaten und ab 1943 auch italienische Militärinternierte (IMI), als nach dem Sturz von Mussolini Italien zum Feindesland erklärt wurde und in den von der Deutschen Wehrmacht besetzten Gebieten. Ausschließlich bei Röchling-Buderus auch sowjetische Kriegsgefangene. Die Kriegsgefangenen waren, von den Zivilist*innen getrennt, in Lagern untergebracht.

Dennoch wollen wir hier auch die schlimmsten Eskalationsstufen der von den Faschisten als »Arbeit« bezeichneten Verhältnisse skizzieren – auch wenn diese in Wetzlar nicht stattfanden.

Anfang April 1944 sandte Oswald Pohl, Chef des SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes und damit Herr über die Konzentrationslager, Reichsführer-SS Heinrich Himmler eine Aufstellung aller Konzentrationslager im Reich und in den besetzten Gebieten. Danach unterstanden der Verwaltung des SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt (SS-WVHA)

- 20 KZ-Hauptlager und

- 130 sogenannte Arbeitslager, wie die bei Rüstungsbetrieben eingerichteten KZ-Außenlager bei der SS genannt wurden.

Handschriftlich fügte Pohl (oder Himmler?) seinem Schreiben noch stolz hinzu: »In Eickes Zeit waren es insgesamt 6 Lager! Jetzt: 185!« Theodor Eicke hatten die Konzentrationslager bis Kriegsbeginn unterstanden.

Heinrich Himmler war über Pohls Meldung sichtlich erfreut und antwortete ihm in einem Schreiben vom 22. April 1944, »gerade an solchen Beispielen« könne »man sehen, wie unsere Dinge gewachsen sind, nicht zuletzt durch Ihr Verdienst«. Wäre die KZ-Zentrale in Berlin besser informiert gewesen, hätte Pohl seinem Chef sogar eine noch höhere Lagerzahl melden können. Tatsächlich unterstanden dem SS-WVHA Ende März 1944 nämlich

- 19 KZ-Hauptlager

- knapp 350 Außenlager,

- also insgesamt fast 370 Lager.

Tatsächlich war das Jahr 1944 durch eine Explosion des KZ-Phänomens gekennzeichnet.

Im nachfolgenden Kapitel werden das einige Zahlen verdeutlichen:

Bei Kriegsbeginn, im September 1939, gab es in Deutschland und dem angeschlossenen Österreich sechs KZ-Hauptlager. Mit der Gründung neuer Lager in den besetzten Gebieten stieg die Zahl bis Ende 1941 auf 13 und bis Ende 1942 auf 18 Lager an. Die eigentliche Expansion des Lagersystems begann jedoch erst 1943, und zwar durch die zunehmende Gründung von KZ-Außenlagern, deren Insassen Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie und bei Bauvorhaben leisten mussten.

Ende 1943 existierten bereits fast 260, im Juli 1944 fast 600 und im Januar 1945 über 730 Lager – und dies, obwohl der deutsche Herrschaftsbereich in diesem Zeitraum erheblich geschrumpft war und zahlreiche Lager im Osten wie im Westen mit der Deportation ihrer Insassen in das Reichsgebiet schon wieder aufgelöst worden waren. Im Winter 1944/45 gab es kaum noch eine Stadt in Deutschland und Österreich, in der sich nicht ein KZ-Außenlager befand. (In Wetzlar befand sich kein derartiges Lager, aber in dem heutigen Stadtallendorf, im Frankfurter Stadtteil Gallus bei den Adler-Werken – KZ Katzbach – sowie südlich des heutigen Rhein-Main-Flughafens in Walldorf zur Errichtung der ersten Rollbahn auf dem Flughafen)

Zusammenhang mit der Produktionsverlagerung unter Tage

Mit den Außenlagern wuchs das System der Konzentrationslager bis zum Kriegsende immer mehr in die deutsche Gesellschaft hinein, und mit ihnen kam die im Osten radikalisierte Tat von der Peripherie zurück ins Zentrum der Tätergesellschaft.

Eine Schlüsselrolle kam in diesem Zusammenhang der Untertageverlagerung der Rüstungsindustrie zu, die im Herbst 1943 mit der Verlagerung der Raketenrüstung von Peenemünde in das unterirdische »Mittelwerk« bei Nordhausen begann.

Koordiniert durch das Rüstungsministerium begann man im Frühjahr 1944 überall im Reichsgebiet mit der Schaffung neuer Untertage- oder Bunkeranlagen, die unter größtem Zeitdruck vorangetrieben wurden (die meisten von ihnen wurden nicht fertiggestellt). Die Leitung der Bauarbeiten oblag in den meisten Fällen der SS oder der OT; als Arbeitskräfte wurden neben ausländischen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen vor allem KZ-Häftlinge eingesetzt, für die in der Nähe der Baustellen KZ-Außenlager eingerichtet wurden.

—› Siehe auch Informationsseite zur Tafel 14 »Hausertorstollen«

Ende 1944 arbeiteten über 240.000 KZ-Häftlinge, darunter zahlreiche ungarische Juden, unter mörderischen Bedingungen auf den unter- und oberirdischen Baustellen der SS und der OT. Etwa die gleiche Anzahl von Häftlingen musste zu diesem Zeitpunkt Zwangsarbeit in Rüstungsbetrieben leisten. Es gab seit 1943 mithin zwei Gruppen von KZ-Außenlagern:

- Lager, die bei bestehenden Industriebetrieben eingerichtet wurden;

- die Außenlager der Verlagerungsprojekte.

Selektionskriterium »Ersetzbarkeit der KZ-Zwangsarbeiter«

Die Arbeitsbedingungen in den Lagern der ersten Gruppe (zu der im Übrigen die meisten Frauen-Außenlager gehörten) waren erträglicher als in den KZ-Außenlagern für Verlagerungsprojekte (wie alle Bau-KZ). Letztere galten als »Todeskommandos«. Grund dieser Differenzierung war das wichtigste Selektionskriterium der SS und der Unternehmen:

In Rüstungsbetrieben eingesetzte Häftlinge waren beruflich meist qualifiziert und/oder mussten über einen längeren Zeitraum eingearbeitet werden. Ihr Verlust hätte einen ökonomischen Schaden bedeutet, also achteten SS und Firmenleitungen darauf, dass die Arbeitskraft zumindest der als Facharbeiter bezeichneten Häftlinge annähernd erhalten blieb. Ganz anders war es bei den beruflich meist »nicht qualifizierten Bauhäftlingen« (so der Quellenbegriff):

Sie galten der SS und den Betriebsleitungen als ersetzbar, also ließ man sie sich zu Tode arbeiten, denn Nachschub schien in den Hauptlagern in großer Zahl bereit zu stehen. Dabei hatte die Praxis, wonach die Firmen der SS für jeden Häftling eine pauschale Tagesgebühr zahlen mussten, katastrophale Folgen für die Bauhäftlinge: Die Firmen setzen alles daran, die Arbeitszeiten möglichst auszudehnen. Wenn Häftlinge erschöpft ausfielen, mussten sie von der SS durch neue Häftlinge ersetzt werden: Die Firmen zahlten für Tagewerke – egal, wer sie leistete.

Der Kräfteverlust der Häftlinge und die damit einhergehende ständige Weiterverlegung in schlechtere Arbeitskommandos und schließlich in die Sterbezonen der Lager beschleunigte sich durch diese Praxis weiter.

In dem Lager bei den IG Farben-Werken am Standort Auschwitz (heute Oświęcim) rechnete die SS mit einer durchschnittlichen Dauer von 6 Wochen, bis die KZ-Häftlinge an den schlechten Arbeits- und Ernährungsbedingungen ums Leben gekommen sind.

Quellen:

- Wikipedia

- LeMO (lebendiges Museum online, Stiftung Deutsches Historisches Museum / Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland

- Jens-Christian Wagner: »NS-Untertageanlagen und Gedenkstättenarbeit, Erfahrungen aus Mittelbau Dora«, in

- Wikipedia

Wenn Sie noch etwas wissen über die Baracken: Wir nehmen das gerne hier auf

Die nachfolgenden Beiträge sind die uns schriftlich zur Verfügung gestellten Erzählungen von unterschiedlichen Menschen, die etwas über die vielfältigen Nutzungen der Leitz-Baracken – dem heutigen FRANZIS wissen. Diese Sammlung hat bei Weitem nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Vor allem fehlen noch Erzählungen aus der Zeit, wo in der Baracke eine Tanzschule untergebracht war und die spannende Zeit, als das Franzis als Kulturzentrum entstand.

Wenn Sie diesen Geschichten durch Ihre eigene ergänzen können, sind wir gerne bereit, ihren Bericht hier aufzunehmen. Das gilt auch für Bilder und Grafiken, die im Zusammenhang mit den Baracken oder Ihren Erinnerungen stehen.

Wenden Sie sich an uns:

- Entweder Sie schreiben uns eine Mail an: info@wetzlar-erinnert.de

- Oder Sie rufen uns an unter: 06441 – 92 18 40

Danke!

Magdalena Neuhaus erzählte uns:

»Ich bin aus einer vertriebenen Familie aus Steiel (bei Königsberg). Wir kamen auf LKWs nach Wetzlar und wurden später auf die Dörfer verteilt. Aber nach der Ankunft in Wetzlar war aber in der Baracke unsere erste Unterkunft.«

2016 hat Frau Neuhaus schon einmal alles Frau Pöllmitz (von der WNZ) erzählt, die darüber einen großen Bericht in der Zeitung veröffentlichte.

Eberhard Traudmann (Jahrgang 1938) erzählt aus der Nachkriegszeit:

»Dort [ in den Baracken ] hatten die Amerikaner für die Schulkinder Quäkerspeise gekocht. Ich war damals Schüler in der Nauborner Schule. Ein Mitschüler und ich haben zusammen in einem Handwagen die Quäkerspeise in Milchkannen abgeholt und in die Schule nach Nauborn gefahren. Auch Kakao haben wir in dort bekommen.

Die Kost war für Schüler*innen gedacht, die unterernährt waren. Dazu gehörte ich und mein Schulfreund nicht. Das fanden wir aber ungerecht, von dem Essen nichts abzubekommen zu sollen. Wir haben uns dann beim Transport nach Nauborn aus den Karren erstmal selbst bedient.«

Als Quäkerspeisung wird die humanitäre Hilfe bezeichnet, die vor allem US-amerikanische und britische Quäker in der Zeit nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg vor allem in Deutschland leisteten. Offiziell lautet der Begriff »Kinderspeisung«, umgangssprachlich hat sich jedoch Quäkerspeisung durchgesetzt. Das lag wohl daran, dass die für deutsche Hilfsempfänger sichtbarste Organisation das American Friends Service Committee (AFSC) war.

Klaus Neumann.

»Ich erlernte ab 1954 bei der Ernst Leitz GmbH den Beruf des Feinmechanikers und kann sich noch gut erinnern an den Unterricht in der Werksberufsschule der Fa. Ernst Leitz GmbH., die in diesen Baracken untergebracht war. Dort befand sich auch ein Glaslabor.

Darüber kann aber Horst Neumann, der damals mein Kollege war, mehr erzählen.«:

Prof. Dr. Horst Hartmann (1937 geboren) hatte nach dem 2. Weltkrieg an der Justus-Liebig-Universität Gießen ein Physikstudium begonnen.

»Während meiner Diplomarbeit Mitte der 60er Jahre waren das Universitätsgelände als Folge der starken Luftangriffe auf Gießen während des Zweiten Weltkriegs stark beschädigt worden. Es herrschte eine große Raumnot jund deshalb schickte man mich nach Wetzlar, um bei der Fa. Leitz im Glaslabor [auch Kristalllabor genannt] zu arbeiten.

Dieses befand sich in dem kürzeren Flügelteil dieser Baracken. Unter der Leitung von Dr. Nitschmann wurden dort Kristalle gezüchtet, die Leitz für neue Gläser in der Feinoptik verwenden wollte. Das Labor war noch so lange von Relevanz, bis man Ende der 1960er Jahre mit Hilfe der Lasertechnik bessere physische Möglichkeiten hatte, Kristalle für die Optik-Gläser zu entwickeln.

Dann wurden diese Räume nicht mehr gebraucht und dieser Flügelteil abgerissen.«

Abriss des kürzeren Flügels:

1992 wurde der kürzere Flügel der Baracken abgerissen. Nur noch das Plateau im Berghang erinnert heute daran, wie der ursprüngliche Barackengrundriss einmal gewesen war.

Helmut Bartack berichtete usn:

»Ich bin von 1955-1957 einen Tag in der Woche dort zur Berufsschule gegangen. In der Zeit davor und noch danach fand dort auch noch Berufsschule statt.

Viel mehr kann ich auch nicht mehr dazu sagen.«

Heinrich Jahnke (früher Chefdesigner bei Leitz, heute wohnhaft in Braunfels) gibt an:

»Leitz habe ein Barackenlager an der Hohen Straße hinter Dalheim errichtet für Arbeiter. Dort waren keine Zwangsarbeiter gewesen, aber Arbeitskräfte von außerhalb, die man dort unterbracht hat.

Später war das dann das Internierungslager 1944 – 45 DULAG«

Aus dem Material dieser Baracken habe sich Ludwig Leitz (Sohn von Ernst Leitz II) sein erstes Haus nach dem Krieg gebaut.

»Die Baracke in der Franziskaner Straße: Wäre nach dem Krieg als Tanzschule genutzt worden.«

»Die Leitzbaracke für italienische Fremdarbeiter waren Anfang der 1990 Jahre baufällig und sollte abgerissen werden«, erinnert sich der heute 70-Jährige Manfred Herr (stellvertretender Vorsitzender des Kulturfördervereins FRANZIS e.V.) Die Räume im Keller wurden (unter anderem von ihm) als Proberäume verschiedener Wetzlarer Bands genutzt. Das ist auch bis heute so: In zehn einfachen Räumen üben ständig Bands. »Wir Mieter haben uns damals zusammen getan und den Trägerverein gegründet«. Das Erdgeschoss war stark sanierungsbedürftig, das Dach eingekracht. So haben die Vereinsmitglieder gemeinsam angepackt und die ehemalige Baracke der Firma Leitz, heute im Besitz der Stadt, instandgesetzt. Erst später entstand das kulturelle Angebot und der dazugehörige Veranstaltungssaal.

Seit gut 30 Jahren steht das Kulturzentrum Franzis mit an vorderster Stelle für die Jugend- oder Soziokultur in Wetzlar. 100 bis 120 Konzerte, Lesungen und andere Veranstaltungen ziehen Jahr für Jahr unterschiedliche Besucher an. 1992 wurde der Förderverein gegründet, der bis heute die Planung und Organisation verantwortet.

WETZLAR ERINNERT e.V. nutzt den Veranstaltungssaal seit 2012 vor allem für die Vorträge zu Beginn des »Weg der Erinnerung«, der Zeitreise durch das Wetzlar von 1933 bis 1945.

—› Siehe nachfolgendes Aufklappfeld vom Einführungsvortrag der ersten Führung am 1. Sptember 2012

Die zuvor aufgeführten Textpassagen sind zumeist nicht vom Verein WETZLAR ERINNERT e.V. geschrieben bzw. veröffentlicht worden. Wir sind denen zu großem Dank verpflichtet, die uns gestattet heben, aus ihren Texten und Publikationen unser Wissen zusammentragen zu können. Hierzu zählen insbesondere:

- IG Metall, Geschäftsstelle Mittelhessen

die uns die von der IG Metall Verwaltungsstelle Wetzlar 1986 gestaltete Wanderausstellung zum Thema Zwangsarbeit in Wetzlar übergab. Diese Ausstellung war die erste Recherche seit dem 2. Weltkrieg, die sich mit dem Thema beschäftigte. - Karsten Porezag

der in seinem Buch »Zwangsarbeit in Wetzlar« auch die Errichtung dieser Baracke für die italienischen Fremdarbeiter beschreibt. - Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide,

das 2018 mit der Sonderausstellung »ZWISCHEN ALLEN STÜHLEN« die Geschichte der italienischen Militärinternierten 1943 – 1945 dokumentiert hat und dabei auch auf die Phasen der Akquise italienischer Fremdarbeiter zwischen 1937 bis 1943 eingeht. - Prof Dr. Fabian Lemmes, der in seiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-Universität, Bochum mit dem Aufsatz »Working Paper Series A | No. 16« für den Synthesebandes der Unabhängigen Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des Reichsarbeitsministeriums in der Zeit des Nationalsozialismus das System der Akquise italienischer Fremdarbeiter für das Deutsche Reich erfasste.

- Prof. Dr. Brunello Mantelli, der an der Universität Turin Neueste Geschichte mit den Schwerpunkten »Vergleichende Faschismusforschung« und »deutsch-italienische Geschichte« forscht und lehrt. Er hat zahlreiche Gastprofessuren in Deutschland, u.a. in Potsdam, München und Kiel (—› siehe auch das Video im Kapitel 2 dieser Website: Italien als Arbeitskräftelieferant«).

Förderverein Kulturzentrum e.V. FRANZIS

Warum wir die Gedenktafel zu den Ereignissen der NS-Zeit in Wetzlar unterstützen. Statement des Geschäftsführers Siegmar Roscher Den Fördervereins Kulturzentrum Wetzlar e.V. »Franzis« würde es ohne die Leitz-Baracke in der Franziskanerstraße nicht geben. Und umgekehrt wäre die Baracke ohne das Franzis heute nicht mehr existent. Das Bewusstsein für die Hintergründe und Bedeutung des Gebäudes zu schaffen, ist ein Anliegen des Vereins. Die Baracke aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stellt ein wichtiges historisches Bauwerk [...]

Leica Microsystems

Warum wir die Gedenktafel zu den Ereignissen der NS-Zeit in Wetzlar unterstützen. Statement von Dr. Annette Rinck, Präsidentin von Leica Microsystems Gerne unterstützen wir seitens Leica Microsystems die Initiative des Vereins »Wetzlar Erinnert«. Die Gedenktafeln erinnern uns an Orten des Geschehens, wo wir heute unterwegs sind, leben und arbeiten. Die Firmen Leitz und in Nachfolge Leica Microsystems sind seit über 170 Jahren als Arbeitgeber am Standort Wetzlar ansässig und mit der Geschichte von Wetzlar [...]

Leica Camera AG

Warum wir die Gedenktafel zu den Ereignissen der NS-Zeit in Wetzlar unterstützen. Statement von Dr. Andreas Kaufmann, Mehrheitsanteilseigner und Aufsichtsratsvorsitzender Leica Camera AG Die Unterstützung des Projekts »Wetzlar erinnert« und deren Gedenktafeln ist für die Leica Camera AG ein besonderes Anliegen. Eine Verbeugung vor dem couragierten und vorbildhaften Handeln der Familie Leitz, ihrem selbstlosen Einsatz für Verfolgte des Nazi-Regimes. Ein Vorbild, das unsere Unternehmensgeschichte und Kultur bis heute prägt und uns antreibt, es Augenzeugen [...]

Ernst Leitz Stiftung

Warum wir die Gedenktafel zu den Ereignissen der NS-Zeit in Wetzlar unterstützen Statement von Dr. Oliver Nass Die 2011 von Elsie Kühn-Leitz’ Kindern, Knut Kühn-Leitz und Cornelia Kühn-Leitz (verh. Nass), gegründete gemeinnützige Ernst Leitz Stiftung hat den Erhalt des von Ernst Leitz II gebauten und von Bruno Paul gestalteten Haus Friedwart in Wetzlar sowie die Förderung von Kultur und Völkerverständigung im Andenken an die Wetzlarer Ehrenbürger Ernst Leitz I, Ernst Leitz II und Elsie [...]

Magistrat der Stadt Wetzlar

Warum wir die Gedenktafel zu Ereignissen der NS-Zeit in Wetzlar unterstützen Ein Statement von Oberbürgermeister Manfred Wagner »Zukunft braucht Erinnerung« Dieses Wort will ich meinem Statement voranstellen und gerne beschreiben, warum es der Stadt Wetzlar wichtig ist, das vom dem Verein WETZLAR ERINNERT e.V. angestoßene Projekt »Gedenktafeln zu Ereignissen der NS-Zeit« zu unterstützen. In unseren Tagen erleben wir leider immer wieder, dass der Geist derer, die uns die dunkelsten Stunden in der Geschichte unseres [...]

WETZLAR ERINNERT e.V.

Gruppenbild oben v.l.n.r.: Natalija Köppl (stellv. Vorsitzende), Stefan Lerach (Beisitzer), Andrea Grimmer (Schatzmeisterin), Arne Beppler (Beisitzer), Irmtrude Richter (Schriftführerin) und Ernst Richter (Vorsitzender) Warum haben wir das Projekt Gedenktafeln zu Ereignissen der NS-Zeit initiiert? Ein gemeinsames Statement unseres Vorstandes In der Satzung von WETZLAR ERINNERT e.V. steht: »Damit sich deutscher Faschismus nicht wiederholt, ist es erforderlich, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und Wege zu eröffnen, die auch denen Zugang ermöglichen, die diese Zeit nicht [...]

Zum Thema

Gehe direkt zu …

Gehe direkt zu …

Literaturhinweis:

Literaturhinweis:Literaturhinweis:

Das Buch über Ernst Leitz II

Ernst Leitz II:

»Ich entscheide hiermit: Es wird riskiert.«

2014| 2. Auflage

Herausgeber: Dr. Knut Kühn-Leitz

Deutschsprachige Ausgabe

erschienen im:

HEEL-Verlag GmbH

Pottscheidt 1

D-53639 Königswinter

Gebundene Ausgabe: 280 Seiten

ISBN-10 : 3868529411

ISBN-13 : 978-3868529418

Maße: 22,3 x 2,8 x 28,8 cm

49,95 € bei Amazon