Zu Ehren von Heinrich Mootz

der den völkischen Zeitgeist seiner Zeit verachtete

der den völkischen Zeitgeist seiner Zeit verachtete

Geboren am 31. Juli 1868

1937 im Zuchthaus Kassel ums Leben gekommen

Letzter Wohnsitz: Rosengasse 11, Wetzlar

Der Malermeister Heinrich Mootz war Mitglied der KPD und hatte den Mut, seine ablehnende Haltung gegen die Faschisten zu äußern.

1933 wurde Adolf Hitler am 30. Januar zum Reichskanzler ernannt. Anfang Februar wurde Mootz in einem der neuen »NS-Schnellgerichtsverfahren« zu einer Woche Gefängnis verurteilt, weil er den Aufruf der Reichsregierung »an das Deutsche Volk« mit Wasserfarbe unkenntlich gemacht hatte.

Am 5. Mai 1935 wurde Mootz wieder verhaftet und mit 15 anderen Personen wegen »Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens« im Oktober zu einem Jahr Gefängnis verurteilt.

1936 wurde er erneut festgenommen. Ihm wurde »das hochverräterische Unternehmen, die Verfassung des Reiches zu ändern, durch Werbung für den Kommunismus [ … ]« vorgeworfen. Die Haftbedingungen im Zuchthaus Kassel-Wehlheiden überlebte er nicht. Die genauen Todesumstände blieben unklar.

Wir widmen diese Seite zu Ehren des Antifaschisten Heinrich Mootz:

Inhaltsverzeichnis Gehe direkt per Klick zu …

Über Heinrich Mootz ist nicht viel bekannt, aber die Ehrung mit dieser Tafel hat er auf jeden Fall verdient. Denn er engagierte sich gegen den völkischen Zeitgeist in seinem letzten Lebensjahrzehnt in den 1930er Jahren. Da war er selbst schon über 65 Jahre alt.

»Man sieht nur die im Lichte. Die im Dunkeln sieht man nicht.« Diese Lebensweisheit aus Bert Brechts Mackie Messer-Moritat (»Dreigroschenoper« von 1930) gilt auch für den heutigen Umgang mit Gegnern des Hitlerfaschismus.

Während der von ranghohen Militärs ausgehende Attentats- und Putschversuch vom 20. Juli 1944 jedem Schulkind bekannt gemacht wird, spielt der Widerstand aus den Reihen der Arbeiterbewegung eine untergeordnete Rolle. Den eigentlichen Helden der damaligen Zeit wird wenig Aufmerksamkeit und Ehrung zuteil. Der Urgroßenkel von Heinrich Mootz, Siegmar Roscher, beschreibt das hieraus sich selbst für Familienangehörige erwachsende Dilemma so:

»Für mich [ … ] war es irgendwann normal, dass in den Gesprächen unserer Familie der Urgroßvater bestenfalls als Anstreicher- und Malermeister vorkam, nicht aber als Antifaschist. Auch die antifaschistischen Aktivitäten einiger anderer Familienangehöriger wurden im Familienkreis mehr oder weniger durchgehend totgeschwiegen. [… ]

Erschwerend kommt hinzu, dass nur ganz wenige Bilder und Dokumente von Heinrich Mootz existieren; was nicht notwendigerweise darauf zurückzuführen ist, dass auch seine Bilder aus unserem kollektiven Gedächtnis aktiv und radikal getilgt worden waren. Ich glaube vielmehr, dass der Verlust von Fotos in erster Linie eine Folge des Krieges war. Mir jedenfalls stand und steht leider kein Bild von meinem Urgroßvater vor Augen.

Als einziges familiäres Andenken an meinen Urgroßvater kann ich mich gut daran erinnern, dass mein Großvater — Alfred Roscher — des Öfteren von ›Sippenhaft‹ sprach, wenn er auf seine Zeit im Konzentrationslager zu sprechen kam.

Mein Urgroßvater Heinrich Mootz betrieb in diesem Haus – Rosengasse 11 – lange Jahre sein Maler- und Anstreichergeschäft. In diesem Haus ging später mein Großvater seinem Friseurhandwerk nach. Und auch ich lebe seit inzwischen 41 Jahren hier.«

Diejenigen, die man zu den vielen offenen Fragen hätte befragen können, sind zwischenzeitlich alle verstorben. Um so mehr gilt unser Dank Marianne Peter, die in den 1980er Jahren im Rahmen eines Geschichtswerkstattprojektes über den lokalen Arbeiterwiderstand in Mittelhessen Alfred Roscher (den Schwiegersohn von Heinrich Mootz) interviewte.

Was wir wissen über den Lebensweg von Heinrich Mootz wissen, ist schnell zusammengetragen:

- Geboren in Wetzlar am 31.07.1868

- Er lernt den Beruf des Malers und macht seinen Meisterabschluss

- Er heiratet Margret, geb. 1865 (geborene ????)

und wird Vater von 9 Kindern - Das Hochzeitfoto wurde in Dillenburg gemacht

ob die junge Familie Mootz in dieser Zeit in Dillenburg wohnte, ist nicht bekannt

Foto von der Hochzeit und der Frau - Er wandert vor 1900 mit seiner Frau und den ältesten Kindern nach Amerika aus

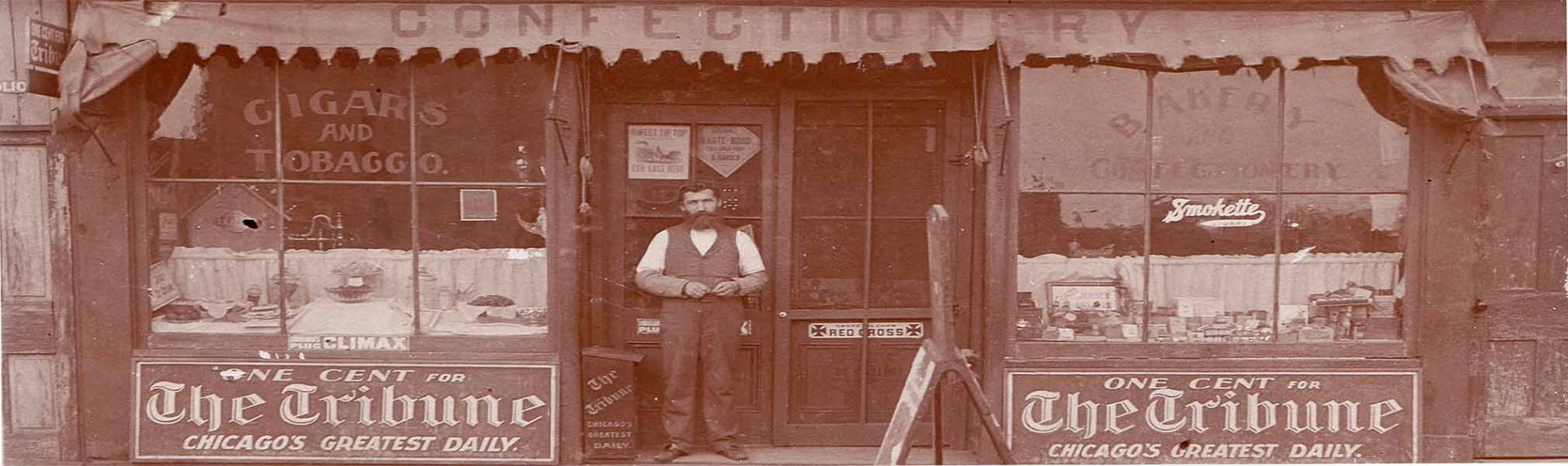

Die Beweggründe und das genaue Datum für die Emigration sind unbekannt - Er betreibt in Chicago einen Kolonialwarenladen

Foto vom Geschäft in Chicago - Aus Erzählungen in der Familie ist bekannt, dass seine Frau in den USA nicht heimisch wird. Sie leidet unter ihrem Heimweh und wird krank

- Dies scheinen die Beweggründe dafür zu sein, dass Mootz mit seiner Frau wieder zurück nach Deutschland kommt. Es muss aber vor 1923 der Fall gewesen sein.

Unbekannt ist dabei, wann dies genau geschah. Jedenfalls bleiben zwei seiner älteren Kinder in Chicago - Sie beziehen das Wohnhaus in der Rosengasse 11, das auch Sitz seines Malergeschäftes wird.

Familienfoto vor der Eingangstür des Hauses - Unbekannt ist, wann und wo sich Heinrich Mootz der KPD anschließt

- Seine Frau erholt sich nach der Rückkehr in Deutschland nicht von ihrer Krankheit und verstarb am 08.02.1933 in Wetzlar

Bilder

links oben.:

Hochzeitsbild Heinrich und Margret Roscher (Datum unbekannt),

links unten:

Heinrich Jacob Mootz und seine Familie vor dem Elternhaus

Mitte oben:

seine Frau Margret (Aufnahme wahrscheinlich in USA), Heiratsurkunde seines Sohnes Heinrich Jakob (1940)

Mitte unten:

Heiratsurkunde seines Sohns Heinrich Jacob Mootz

rechts oben:

Heinrich Mootz mit zwei seiner fünf Töchter

(Aufnahme wahrscheinlich in USA, wir vermuten, dass der Stuhl als Arbeitsplatz eines Schuhputzers diente, siehe auch das Fußbänkchen links neben dem Stuhl;

rechts unten:

Sein Kolonialwarengeschäft in Chicago

Quelle © Brunhilde Kittelmann

Am 1933 wurde Adolf Hitler am 30. Januar zum von Reichspräsident von Hindenburg zum präsidialen Reichskanzler ernannt. Der Antidemokrat von Hindenburg kommt damit der Aufforderung eines Dutzend der mächtigsten Männer aus der Industrie, den Banken, der Medien und dem Militär nach, die die Reichstagswahlergebnisse vom 06.11.1932 als einen »Linksruck« interpretieren den Reichspräsidenten auffordern, den Führer »der größten nationalen Bewegung Deutschlands« zum Reichskanzler zu ernennen.

Diese Kompetenz hat der Reichspräsident, wenn die Wahlergebnisse für den Reichstag keine Möglichkeit einer Mehrheitsbildung offenlassen. Diese Präsidialregierungen konnten mit auf drei Monate befristeten Notverordnungen regieren, statt sich für Gesetze Mehrheiten im Parlament suchen zu müssen. Vorausgesetzt, der Reichspräsident zeichnet diese Notverordnungen ab.

Hitler besteht auf Neuwahlen, die für den 05.03.1933 festgesetzt. Gleichzeitig setzt seine Präsidialregierung mit einer Vielzahl von Notverordnungen die demokratischen Grundrechte faktisch außer Kraft.

Einer dieser Notverordnungen ist die Einführung von Schnellgerichtsverfahren, um die Kritiker des neuen Regimes aus Faschisten und ultrarechten Nationalisten aburteilen zu können. Der erste, den diese »Gerichtsreform« in Wetzlar trifft, ist Heinrich Mootz: Er hatte mit mehreren Personen den Aufruf der »Reichsregierung an das deutsche Volk« vom 01.02.1933 mit Wasserfarbe durch Überpinseln unkenntlich gemacht.

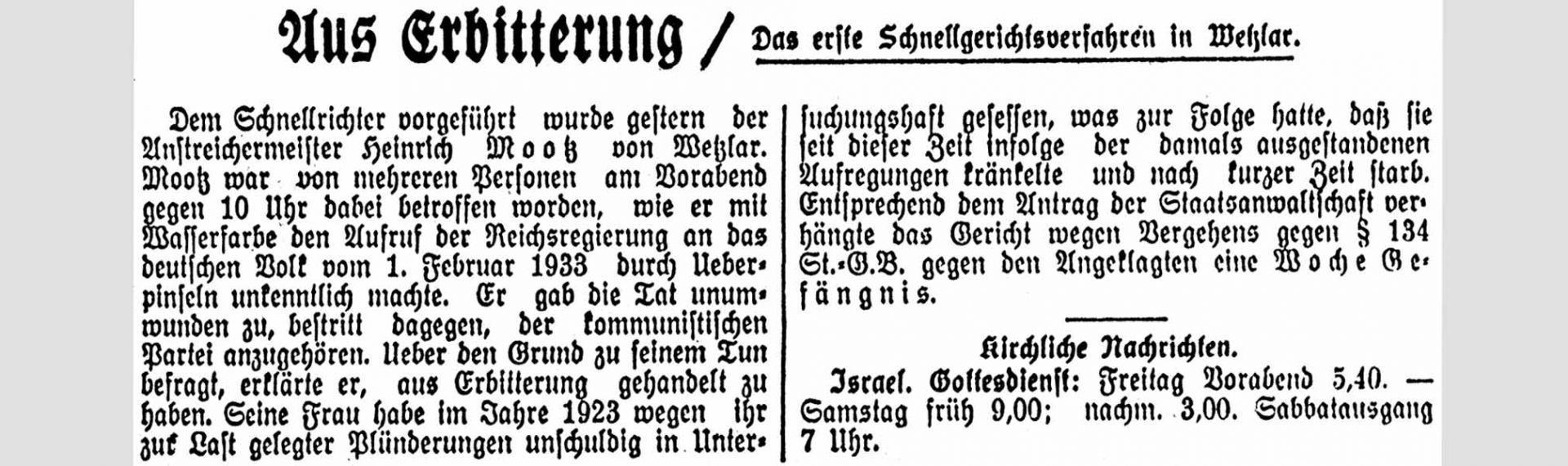

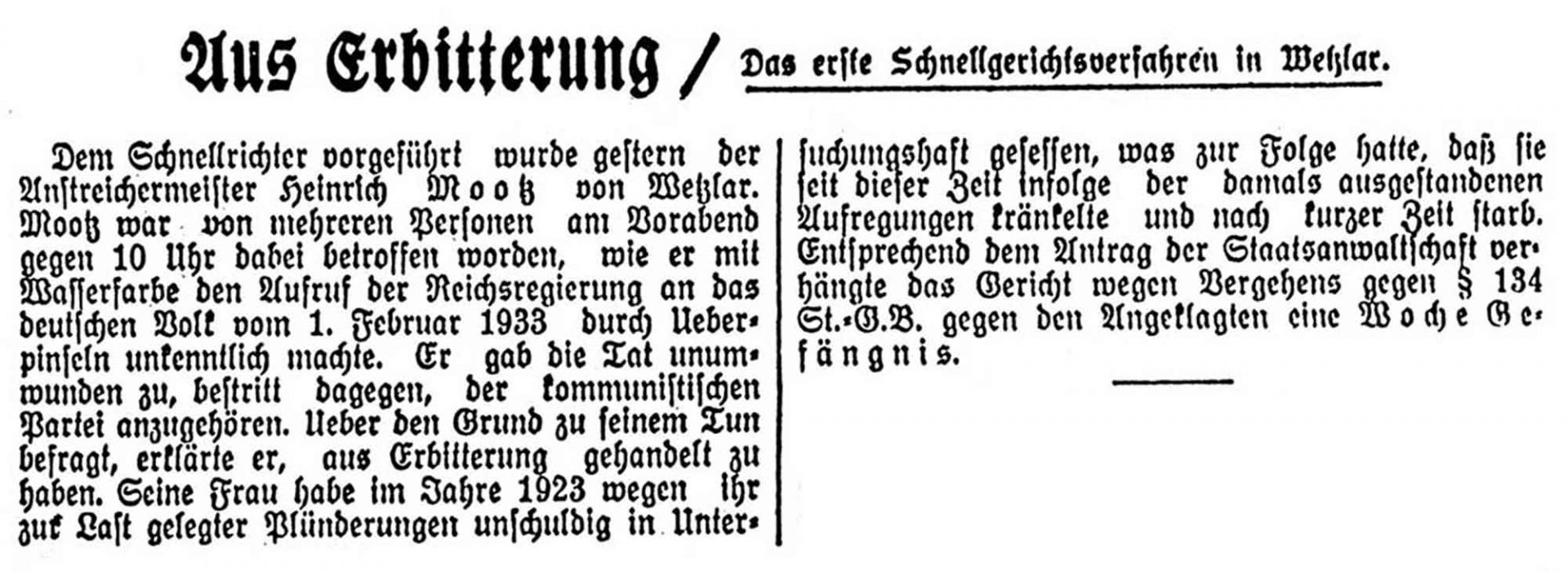

So ist im Wetzlarer Anzeiger vom 3. März 1933 zu lesen:

»Aus Erbitterung

das erste Schnellgerichtsverfahren in Wetzlar

Den Schnellrichter vorgeführt wurde gestern der Anstreicher-Meister Heinrich Mootz von Wetzlar. Mootz war von mehreren Personen am Vorabend gegen 10:00 Uhr dabei betroffen worden, wie er mit Wasserfarbe den Aufruf der Reichsregierung an das deutsche Volk vom 1. Februar 1933 durch Überpinseln unkenntlich machte. Er gab die Tat unumwunden zu, bestritt dagegen, der kommunistischen Partei anzugehören. Über den Grund zu seinem Tun befragt, erklärte er, aus Erbitterung gehandelt zu haben. Seine Frau habe im Jahre 1923 wegen ihr zur Last gelegte Plünderungen unschuldig in Untersuchungshaft gesessen, was zur was zur Folge hatte, dass Sie seit dieser Zeit infolge der damals ausgestandenen Aufregungen kränkelte und nach kurzer Zeit starb. Entsprechend dem Antrag der Staatsanwaltschaft verhängt bitte das Gericht wegen Vergehens gegen Paragraf 134 Strafgesetzbuch gegen den Angeklagten eine Woche Gefängnis.«

(Quelle: WAZ vom 03.03.1933)

Am 5. Mai 1935 wurde Mootz wieder verhaftet und mit 15 anderen Personen wegen »Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens« im Oktober der Prozess gemacht. Mootz wird im Alter von 67 Jahren zu einem Jahr Gefängnis verurteilt.

Mit ihm wird Jakob Müller wegen Hochverrat zu 4 1/2 Jahren Haft verurteilt. Müller überlebte die jahrelange Haft und das KZ Buchenwald, von wo er am 14.05.1945 nach Wetzlar entlassen wurde.

Sein Sohn Heinrich Mootz jun. und sein Schwiegersohn Alfred Roscher werden ebenfalls verhaftet und ohne Gerichtsverfahren in das Konzentrationslager Esterwegen verschleppt.

—› Siehe unten KZ Esterwegen

Heinrich Mootz sen. kam am 2. April 1936 nach Verbüßung seiner Haftzeit nach Wetzlar zurück und wurde ein halbes Jahr darauf erneut festgenommen. Die Anklageschrift legte ihm zur Last, »fortgesetzt handelnd, das hochverräterische Unternehmen, die Verfassung des Reiches zu ändern, durch Werbung für den Kommunismus vorbereitet zu haben«.

Konkret bestand sein »Verbrechen« darin, zwei Arbeitern, die an einem Neubau in Wetzlar arbeiteten und bei ihm wohnten, u.a. gesagt zu haben:

»In Deutschland seien sie mit Lug und Trug an die Regierung gekommen […]. Der Kommunismus werde sich durchsetzen, weil er die Wahrheit sei, obschon er unterdrückt werde. Wenn sie alle so gekämpft hätten wie ich, sei es in Deutschland heute anders.«

Die Bauarbeiter zogen daraufhin bei ihrem Vermieter aus und denunzierten ihn bei den Behörden.

Die Haftbedingungen im Zuchthaus Kassel-Wehlheiden überlebte er nicht. Er verstarb dort am 05.02.1937. Die genauen Todesumstände blieben unklar…

Todesanzeige etc.

zurück

Kapitel 2:

Der Schwiegersohn als Informationsquelle:

Der Schwiegersohn als Informationsquelle:

Die Erzählungen von Alfred Roscher geben Einblicke in das Leben von Heinrich Mootz

Alfred Roscher wurde im Oktober 1902 in Neugersdorf (bei Zittau in Sachsen) geboren. Er war also während der Machtübertragung an die Faschisten im Frühjahr 1933 31 Jahre alt. Trotz KZ-Haft und anderer Repressalien hat er das »Dritte Reich« überlebt. In den 1980er Jahren hat die Historikerin Marianne Peter Alfred Roscher für ein Geschichtswerkstattbuch zur Arbeiterbewegung zu seinem Lebensweg interviewt.

Deshalb sind die vorhandenen Informationen über das Leben des Schwiegersohns von Heinrich Mootz bei weitem umfangreicher, als die Daten und Fakten, die wir über den wissen, dem diese Tafel gestiftet wurde. Aber weil die Erzählungen von Alfred Roscher uns auch einen tiefergehenden Einblick über das Leben von Heinrich Motz sowie dessen politische Gesinnung und Verfolgung durch die Nazis und dessen Tod im Jahre 1937 gewähren, haben wir gemeinsam mit den Tafelstiftern entschieden, auf dieser Hintergrundinformationsseite Auszüge aus dem Interview von Marianne Peter mit Alfred Roscher abzudrucken.

Dazu auch Erläuterungen, die Marianne Peter in ihrer Verschriftlichung des Interviews als ausführliche Notizen festgehalten hatte. Die Erläuterungen sind blau eingefärbt.

In dem Interview von Marianna Peter erzählt Roscher:

»Ich bin von Sachsen aus der Zittauer Gegend im Oktober 1902 in Neugersdorf geboren, mein Vater war ein Industriearbeiter in einer Textilfabrik, dann hat er sich selbstständig gemacht.

Er besuchte die Bauern und verkaufte Fertigwaren. Er hatte sich auf Arbeitskleidung spezialisiert, besonders die dunklen Stoffhosen für die Bahn. Im ganzen Zittauer Kreis hatte er Kundschaft und manchmal vier bis sechs Arbeitsleute, die für ihn genäht haben.«

Roscher hatte einen älteren Bruder, der in der SPD war. Auch der Vater war SPD-Mitglied, solange er lebte.

»Am 17. Januar 1918 habe ich in der Brikettfabrik eine Lehre begonnen. Ich war nicht ganz ein Jahr dort. Ich hatte einen sehr guten Vorgesetzten. Der hat mich mehr für seinen Privatgebrauch ausgenutzt als in der Fabrik, ich war zu schwach und zu klein.

Es war eine Braunkohle-Brikettfabrik.

Das Essen war knapp. Was wurde gemacht?

Jeder Bauer, der kam und Kohle holte, wurde schnell bedient, wenn er etwas mitbrachte. Wenn nicht, musste er warten, bis er drankam.«

Danach hat Alfred Roscher in Hirschfelde den Friseurberuf gelernt.

»Jede Woche musste ich zweimal nach Zittau in die Berufsschule fahren. Mein Chef hatte einen polnischen Gehilfen, bei dem ich gelernt habe. Der ging weg, kaum dass ich vier Monate da war. Und dann war ich – als viermonatiger Lehrling – Chef in dem Laden.

In Hirschfelde gab es Bäckereien und Konditoreien. Deren Kundschaft habe ich Sonntagvormittag bis um zwei Uhr bedient. Morgens, bis der Chef aufstand, habe ich mit seiner Tochter Brotmarken sortiert und mir immer ein paar dabei abgezweigt, mit dem Einverständnis von dem Mädchen.«

Mit diesen Brotmarken hatte er zu Hause seine fünf Geschwister in der großen Hungersnot ein bisschen unterstützen können.

»Im Januar 1920 habe ich in Zittau Gesellenprüfung gemacht und bekam in Neugersdorf kurze Zeit eine Gehilfenstelle.

Dann war ich arbeitslos.

Als im Oktober im Saargebiet ein großes Grubenunglück war, wurde ich vom Arbeitsamt in Zittau dorthin geschickt. Als ich in Frankfurt ankam, ging kein Transport mehr fort. Ich hatte noch vier Kumpanen bei mir und wir beschlossen, ins Ruhrgebiet zu gehen.

Wir sind gelaufen von Frankfurt bis hierher [Wetzlar]. Ich bin in Wetzlar hängengeblieben, die anderen vier sind weitergetippelt.

Kurz vor Weihnachten lernte ich hier meine spätere Frau kennen.

Einige Jahre später wurde mein Bruder krank, Diphterie. Da fuhr ich mal nach Zittau, kam aber wieder nach Wetzlar zurück.«

Ich hatte die Verbindung nach Hause gehalten, eine Postkarte geschickt. Der Vater war noch in französischer Kriegsgefangenschaft.

Durch das Mädchen bin ich wieder nach Wetzlar gefahren, ich war damals 19 Jahre alt. Mein Sohn – da waren wir beide noch nicht verheiratet – haben wir in Zittau gekriegt, als wir dort zu Besuch waren.

Als das Kind ein halbes Jahr alt war, haben wir in Wetzlar geheiratet.

An meinem Hochzeitstag hatte ich in der Zeitung gelesen, der Salon Koch in Gießen sucht einen Friseur.

Ich habe die Leute sitzengelassen – wir hatten nur eine kleine Hochzeit – und bin nach Gießen und habe dort die Arbeit ausgemacht. Das war 1926.

Später bin ich nach Frankfurt und habe als Gehilfe das Damenfach dazugelernt. Zurück in Wetzlar war ich beim Ulm am Schillerplatz als Gehilfe tätig. Der hat seine Friseuse bevorzugt, obwohl ich mehr konnte wie die, und da habe ich gekündigt.

Bild vom Salon Ulm am Schillerplatz © Ralf Schnitzler

Nach vierzehn Tagen dort habe ich mich selbständig gemacht.

Er lernt den Sozialisten Kurt Pausch von der USPD kennen.

» [ … ] In meiner Gehilfenzeit – das wollen wir nicht vergessen – habe ich mit Kurt Pausch auf der Minneburg die erste Wetzlarer Arbeiterjugend gegründet. Das war Ende 1921 oder Frühjahr 1922. Kurt Pausch war bei der Wetzlarer Zeitung beschäftigt. Er schrieb über Wirtschaft. Kurz nach der Nazizeit war er noch bei der Zeitung beschäftigt. Pausch hat allerdings mehr mit der Jugend gemacht, als ich.«

Erläuterung von Marianne Peter:

Am 29.11.1931 feierte man in Wetzlar das 10-jährige Bestehen der SAJ-Ortsgruppe. So stand es im Wetzlarer Anzeiger (WAZ) am 30.11.1931.

Marianne Peter: »Die SPD hat in dem Jahr auch eine Arbeiterjugend gegründet. Franz Walther hat davon berichtet?«

»Nein, die haben die übernommen.

Pausch und ich waren die Hauptmacher davon, mit Hilfe der Partei [der USPD].

Ich bin aber kein Mitglied, auch nicht einmal der SPD gewesen. Walther kenne ich, ›Hefe-Walther‹ hieß der bei uns.

Aber bei dieser Gründung auf der Minneburg war er nicht dabei. Seine Frau war Kundin bei mir.«

Marianne Peter: »Warum waren Sie nicht offiziell Mitglied geworden?«

»Weil es mir zu schlecht ging, ich konnte die Mitgliedsbeiträge nicht bezahlen.«

Marianne Peter: »Diese Jugendgruppe hatte mit der KPD nichts zu tun?«

»Nein, die KPD-Jugend gab es aber. Zusammen haben die nichts gemacht. Mit der KPD-Jugend haben wir nichts zu tun gehabt.«

Marianne Peter: »Welche Veranstaltungen und Aktionen hat die Arbeiterjugend in der Gründerzeit gemacht?«

»Wir haben vor allen Dingen Aufklärungsarbeit gemacht, Gruppentreffen, hin und wieder Volkstänze.

Das war ja primitiv, wir waren nicht so viele Leute am Anfang.

Mit Frankfurt, Gießen und anderen Gruppen haben wir Verbindung aufgenommen, uns getroffen, sind mal hingefahren. Es waren mehr die Aufklärungsarbeiten, die ich mitgemacht habe.«

Marianne Peter: »Was kann man sich darunter vorstellen?«

»Was will die SPD? Die Vorarbeit, um in die Partei zu gehen, die Ziele der Partei vermitteln, genau wie jetzt. Das hat der Kurt Pausch hauptsächlich gemacht und hat das in den Jahren dann auch weitergeführt.

Es waren noch andere dabei, zwei aus Thüringen. Einer war ein großer kräftiger Mann. Sie waren schon in der Jugendbewegung, als sie nach Wetzlar wegen Arbeit kamen.

Ich habe quasi nur mit dem Kurt Pausch den Anfang gemacht, dass sie gegründet wurde und habe mich dann zurückgezogen, weil ich selbständig wurde.«

Marianne Peter: »Gab es in diesen Jahren Zusammenarbeit und Unterstützung von der Gewerkschaft?«

»Wie ich seinerzeit angefangen habe, war das purer Idealismus mit ganz geringen kleinen Beiträgen, nur dass man mit anderen in Gemeinschaft mal einen Brief schrieb oder eine Karte, ganz klein und primitiv haben wir angefangen. Einmal waren wir in Braunfels und haben uns mit der Jugend dort getroffen.»

Marianne Peter: »Sie haben gesagt, Sie hätten aus Idealismus die Jugendgruppe gegründet.

Was war das Ziel?«

»Mein Vater war Sozialdemokrat.

Seinerzeit gab es eine Richtung, die ›Unabhängigen Sozialdemokraten‹ [USPD].

Mein Bruder war in Zittau in der Jugend tätig. Ich war nur ein paar Wochen in Zittau, wo ich aufs Arbeitsamt gegangen bin, wollte dann nach Horbau zum Aufräumen, nur um Beschäftigung zu haben.

Durch meinen Vater und Bruder hatte ich das schon mitbekommen, ein bisschen in die Politik hineingeguckt, was sie so machten, was die SPD wollte, nicht so die großen Probleme.

Aus dem Grund traf ich den Kurt Pausch. Die Unabhängigen Sozialdemokraten haben sich nicht durchgesetzt.

Dann wurde die Arbeiterjugend auch von den Nazis verboten.

Wie dem Ruderverein und anderen, ging es auch den Parteien und Jugendgruppen. Ich kannte den Arbeiter-Radfahrverein. Die fuhren immer, wenn Festlichkeiten waren, z.B. auf der Ochsenwiese beim Ochsenfest.

Von denen waren auch welche Kunden von mir. Die haben gesagt, ›was machen wir, den Nazis geben wir doch unsere Räder nicht‹. Die hatten Parteiräder. Zwei davon habe ich bei mir aufgehoben, Leute besorgt, die sie untergebracht haben, damit sie die Nazis nicht bekamen.«

»Aber wie gesagt, ich bin in keiner Partei gewesen, das war ich nicht.«

Erläuterung von Marianne Peter:

Es handelte sich möglicherweise um eine Jugendgruppe der USPD, die sich Sozialistische Proletarierjugend (SPJ) nannte. Dass Kurt Pausch erst 1924 der SAJ und 1927 der SPD beitrat, (Wiedl, Wolfgang in: 100 Jahre SPD Wetzlar. 1989: 359) spricht dafür. Mit der Vereinigung von SPD und USPD am 24.09.1922 schlossen sich auch die Jugendverbände zur SAJ zusammen.

Marianne Peter: »Am 2. März 1933 wurde gegen Ihren Schwiegervater Heinrich Mootz sen. das erste Schnellgerichtsverfahren wegen Übermalen eines Aufrufs der Reichsregierung gefällt. Das stand in der Wetzlarer Zeitung vom 03.03.1933. Urteil: eine Woche Gefängnis«

»Jetzt erinnere ich mich. Und wissen Sie warum?

Er hatte gepinselt, und sie haben ihn verfolgt. Er war übers Feld gelaufen, und sie haben ihn geschnappt. Am nächsten Tag wurde ich auf die Polizei bestellt. Ehe er gepinselt hatte, habe ich ihm einen schwarzen Schnurrbart gemacht und die Augenbrauen schwarz. So hatten sie ihn noch am nächsten Morgen auf der Wache, da habe ich das schnell weg gemacht.

Maxheim, er war auch Friseur, war mit Mootz zusammen und der Bäckermeister Fischer aus der Silhöferstraße, die haben beide mit der KPD gearbeitet.

Aber das Übermalen hatte er allein gemacht, da war keiner dabei gewesen, Müller nicht, Knebel nicht.

Müller war auch lange weg, obwohl man ihm nichts nachweisen konnte.

Robert Heckel war in der KPD und Usener. Heckel war mit einer Engländerin verheiratet. Weil ich nicht aktiv war, weiß ich nicht, was mit denen alles gewesen ist.

Frau Mootz war schon früher gestorben, auch vor lauter Kummer, dass ihr Mann fort war. Das war eine böse Zeit.«

»Ich bin 1935 im KZ gewesen«

»Jetzt kommt die Hauptsache.

Ich bin 1935 im KZ gewesen, obwohl ich selbständig war und auf eine ganz dämliche [ … Art verhaftet wurde].

Ich hatte gar nichts mit der Sache zu tun. Ich hatte ein Motorrad mit Beiwagen, habe von Oberbiel jemand gefahren, das war sogar ein Nazi, dessen Vater nannten sie in Niederbiel Goebbels. Den hatte ich zufällig vom Geschäft aus heimgefahren.

Als ich zurückkam, wollte ich meinem Schwiegervater [Heinrich Mootz] die Miete bezahlen. Es hieß, da dürfte ich nicht rein. Das war der Hauptgrund, dass ich sieben Monate im KZ [Esterwegen] war. Esterwegen am Jüngling.

Mein Schwager Heinrich Mootz (junior), Anstreicher wie mein Schwiegervater, war auch bei seinem Vater und wollte sich seine Arbeitsanweisungen für den Tag holen.

Er ist auch mit mir am gleichen Tag weggekommen in das Lager. Sieben Monate waren wir dort. Nach dem Krieg habe ich den Ausweis gekriegt, dass ich 1935 sieben Monate im Lager war, von Mai bis November.«

Erläuterung von Marianne Peter:

Alfred Roscher wurde mit seinem Schwager Heinrich Mootz junior (Jahrgang 1897) Anfang April 1935 im Zusammenhang mit einer Verhaftungswelle gegen Rote-Hilfe-Funktionäre und Helfer im gesamten Bezirk verhaftet, jedoch nicht angeklagt und verurteilt, wie der Schwiegervater bzw. Vater Heinrich Mootz senior (Jahrgang 1868). Ihre Inhaftierung erfolgte nach den Regeln der sogenannten Sippenhaft, ohne die oft auch nur konstruierten Beweise, Anklagen oder Urteile.

Marianne Peter: »Das bedeutet, Sie waren als Verfolgter anerkannt. Haben Sie eine Entschädigung bekommen?«

»Wir sind entschädigt worden pro Monat mit 150, insgesamt 1.050 Mark.

Dafür habe ich mir mein Schlafzimmer gekauft, das ich heute noch habe.

Obwohl ich mich politisch nicht beteiligen konnte, weil ich das Friseurgeschäft hatte, war ich trotzdem bekannt als Kommunist, weil ich mal im Lager war.

Ich war aber gar keiner, bin nie organisiert gewesen in der Politik.«

Marianne Peter: »Ihr Schwiegervater war in Kassel im Gestapo-Gefängnis?«

»Ja. Ulm war nicht dort.

Ulm war in der Jäcksburg, wo ein Nazigefängnis eingerichtet war [Anmerkung der Redaktion: In den Räumen der ehemaligen Haarfabrik Krafft und Buß].

Dort war ich nicht, ich wurde mit meinem Schwager Heinrich Mootz jr. In die Hauptwache auf dem Domplatz gebracht und haben dort übernachtet. Da habe ich mir noch Abendbrot bringen lassen.«

»Am nächsten Tag sind wir von der Gestapo nach Frankfurt transportiert worden. Unterwegs machten sie halt im Wald, fuhren so ein wenig in einen Wald hinein, einzelne stiegen aus.

Wir hätten Gelegenheit gehabt, abzurücken. Das wollten die erreichen, aber ich hatte sie sofort durchschaut, lieber pisst du dir in die Hosen, dachte ich. Ich bin nicht ausgestiegen und mein Schwager auch nicht. Die wollten, dass wir rausgehen und uns dann »auf der Flucht« erschießen.

Sie fuhren weiter. Das hatten die vor.

Weil ich aber doch nichts verbrochen hatte, nichts bestimmtes, was gegen die Nazis war, habe ich das nicht ausgenutzt. Ich dachte, was kann dir schon passieren, die haben dich verhaftet, und du kommst schon wieder raus.

In Frankfurt waren wir vielleicht acht Tage. Ein Aufseher hat mir große Hoffnungen gemacht, weil ich ihm umsonst die Haare geschnitten habe. Da wusste doch kein Beamter etwas Genaues.«

Erläuterung von Marianne Peter:

Am 06.04. und 04.05.1935 schrieb Roscher an seine Frau aus dem Gefängnis in Frankfurt, Klapperfeldstr. 5. Vor allem die Sorge um die finanzielle Situation der Familie drücken seine Briefe aus, Anweisungen, welche Summen bei wem noch ausstehen, was wann zu bezahlen ist, und wie die Frau damit jetzt klarkommen soll.

»Ich kann euch leider jetzt nicht helfen. Doch glaube ich fest, dass ich bald nach Hause kommen werde. Denn ich habe ja doch nichts auf dem Kerbholz. Meine Unschuld wird sich doch bald herausgestellt haben, warum sollte man mich noch länger gefangen halten. Gesundheitlich fühle ich mich nicht ganz wohl, doch solange es geht, lege ich mich nicht hin. Seit Dienstag liegen wir, auch Heine, wieder in Einzelhaft. Die Tage sind da viel zu lang, nichts zu lesen, doch ich darf nicht daran denken, sonst klopft mir mein Herz wieder, nur Kopf hoch. [ … ] Doch vor allem, lass Dir bitte Dein Kleid machen, denn wenn ich nach Hause komme, dann fahren wir erst mal fort, ich muss mich nämlich erst erholen, ich fühle es, dass mich die Haft furchtbar mitgenommen hat.«

Am 17.05.1935 folgt ein Brief aus Esterwegen:

»Es sind bereits schon 14 Tage her, als ich euch das letzte Mal Nachricht geben konnte. Am 08.05. kam ich auf Transport, sind hier am 15.05. angekommen«

zurück

Kapitel 3:

Konzentrationslager für den Sohn und Schwiegersohn

Konzentrationslager für den Sohn und Schwiegersohn

Marianne Peter befragte Alfred Roscher in den 1980er Jahren in mehreren Etappen. Die Aussagen von Alfred Roscher sind zum Teil schon in das vorgelagerte Kapitel eingeflossen.

Die Schilderungen aus dem Konzentrationslager Esterwegen haben wir unter diesem eigenen Kapitel subsumiert. Denn die Aussagen treffen im Grundsatz nicht nur für Alfred Roscher, sondern auch für Mootz‘ Sohn (Heinrich Mootz junior) zu.

Zum Konzentrationslager Esterwegen und den Emslandlagern im Allgemeinen erläutert Peter:

Die Emslandlager bestanden aus insgesamt 15 Lagern an verschiedenen Orten.

1936 wurde auch das »Schutzhaftlager« Esterwegen aufgelöst, die meisten Häftlinge wurden nach Sachsenhausen transportiert, um das dortige Lager aufzubauen.

Die Emslandlager blieben als Strafgefangenenlager, Militär- und Kriegsgefangenenlager bis 1945 bestehen. (Quelle: DIZ [Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager e.V.] »Auf der Suche nach den Moorsoldaten«. Papenburg 1986, 2. Auflage).

Von Frankfurt über Köln, Papenburg nach Esterwegen ins KZ

»Von Frankfurt wurden wir über Köln gefahren, wo wir eine Nacht in einem Gefängnis waren und dann über Papenburg nach Esterwegen. Acht Tage haben wir gebraucht. Ich hatte die KZ-Nummer 108, mein Schwager 110. Ich habe im Nazilager auch als Friseur gearbeitet, war nur zwei Tage im Außeneinsatz, Torf gestochen, dann war ich als Friseur für die SS tätig.«

Marianne Peter: »Wolfgang Langhoff berichtet in seinem Buch »Die Moorsoldaten« über die Emslandlager von einem Friseur, der nicht verstand, warum er, der sich nie um Politik gekümmert habe, im KZ sei, das als Schande empfand und an Selbstmord dachte?«

»Das könnte ein anderer Friseur gewesen sein. Es war noch einer aus Hamburg da, irgendein Gesangverein war geknackt worden. Denn ich habe mir nie Gedanken gemacht, dass ich Schluss machen will, der ist mir nie gekommen.

Im Gegenteil, ich hatte mir eigentlich geschworen, mich zu rächen, ohne jemand etwas zu sagen. Mit dem Lager direkt hatte ich gar nichts zu tun nachher, d.h.: ich habe zwar in der Baracke in einem Raum mit meinem Schwager gewohnt.«

Marianne Peter: »Wie war die Zusammensetzung, waren in der Baracke nur politische Häftlinge?

»Da waren auch Kriminelle.

Wir, die Kommunisten, trugen feldgrau, ausrangierte Soldatenkleidung, die Kriminellen trugen gestreifte Sachen. Wir lagen auf der einen Seite, und die lagen auf der anderen.

Wie groß war das Lager?

Neun Baracken auf jeder Seite, ich war in Nr. 3, und es gab eine Querverbindung mit Baracken. Dort waren die Schneiderei, Schusterei und berufliche Sachen untergebracht.Überall wurde alles ausgenutzt, was nur irgend möglich war. Es gab noch einen Bau, da haben sie den Leuten die Hände auf den Rücken zusammengebunden und hochgezogen, dass sie über der Erde schwebten. Danach konnten die acht bis vierzehn Tage nicht schaffen, so haben sie die Leute gequält.

Einer nannte sich Müller, aber das war nicht sein richtiger Name, der hat die Leute hochgehängt, das weiß ich noch.«

Lagertor KZ-Esterwegen © Bundesarchiv

»Wissen Sie, wer dort noch war? Ossietzky.

Neben dem habe ich im Bett gelegen. Ich bin mit ihm zusammen gewesen, abends beim Schlafen, sonst nicht. Er ist von Esterwegen weggekommen, soviel ich weiß, nach Berlin, dort hingerichtet worden.«

Der Karl zum Beispiel war zum zweiten Mal da. Den habe ich sofort in der Schusterei untergebracht, damit er nicht ins Moor schaffen musste, denn dort waren immer Sachen, die nicht korrekt zugingen. Ich habe ihn gleich in die Schusterei geschubst, er solle sich dort melden und sagen, der Lagerälteste hätte ihn geschickt. Nur an seinem Einlieferungstag hatte ich Kontakt zu ihm, weil er in meine Baracke kam.«

Erläuterung von Marianne Peter:

Carl v. Ossietzky starb am 4.5.1938 in Berlin, nachdem er in Esterwegen durch Misshandlungen physisch zerstört worden war. Er wurde im Februar 1934 aus dem KZ Sonnenburg nach Esterwegen gebracht, wo er bis zum Mai 1936 trotz internationaler Rettungsversuche blieb, dann schwererkrankt an Tuberkulose in ein Krankenhaus nach Berlin verlegt.

Es ist durchaus möglich, dass Roscher in dieser Zeit Ossietzky begegnet ist (Quelle: Grossmann, Kurt R. Ossietzky. Ein deutscher Patriot. Frankfurt/Main 1973). Heinrich Mootz junior war in Baracke 8, Häftlingsnummer 110, Alfred Roscher in Baracke 9, Häftlingsnummer 108.

Marianne Peter: »Haben Sie mit Ossietzky gesprochen?«

»Das schon, aber man musste vorsichtig sein, selbst im Lager. Man konnte niemand trauen.«

Marianne Peter: »Und abends in der Baracke?«

»Ja, man hat auch gesprochen, aber nähere Verbindungen gab es eigentlich nicht. Max Laskin, von dem ich noch ein Schreiben nach meiner Entlassung bekam, lag auf der Pritsche unter mir. Danach hörte ich nichts mehr von ihm.«

Erläuterung von Marianne Peter:

In einem Brief vom 24.3.1936 sreibt Max Laskin, V. Komp. Nr. 388 aus dem Konzentrationslager Esterwegen (Hümmling). Er bittet nicht direkt um etwas, schreibt aber:

»Osterpakete dürfen wir erhalten vom 6. bis zum 18. April. Den Paketen darf aber kein Brief, keine Wäsche und kein Bargeld beigefügt werden, sonst gehen sie zurück«.

Marianne Peter: »Wie haben Sie sich denn untereinander verständigt? Gab es Kontakte zwischen den Baracken?«

»1935 nicht mehr. Jede Baracke hatte einen, der die Ordnung in der Baracke zu regeln hatte, Mittagessen ausgeben usw., kleine Streitigkeiten schlichten.

Mein Schwager war ja auch mit, aber wir waren nicht zusammen. Wir wurden öfters verlegt. Ich habe einen Fall erlebt, ich bin ja nur gute acht Tage im Außendienst gewesen, da hatten sie einen SPDler, ganz bekannter Name, in das Loch geschickt, wo wir unsere Scheißerei hinfuhren, und ihn mit den Händen eine Kirche bauen lassen.

Der ist nachher natürlich eine Zeitlang krank gewesen. Solche Sachen wurden da gemacht.

An einem Tag regnete es. Wir hatten dafür keine Kleidung. Die Bewachung stellten uns an der Mauer auf und ließen uns einzeln raustreten.

›Hebe die Steine auf!‹

Ich war an der Reihe, hob den Stein auf, ließ ihn fallen, ausgerechnet einem auf die Pfoten. Ich habe einfach getan, als wenn ich ihn nicht tragen konnte. Während der sich mit seinem Fuß beschäftigte, war ich fort und stand in einer ganz anderen Ecke.

Der kannte mich nicht, sonst hätte ich Bau gekriegt. Solche Flegeleien hat man nebenher gemacht.

Genauso, wie die auf dem Parteitag in Nürnberg waren. Ich ging runter, meldete mich vorne am Tor, ›Ein Mann SS-Rasierstube‹.

Da musste mich ein Wachhabender holen und mich in die Rasierstube begleiten. Unterwegs sagt der ›sing!‹.

»Ich kann nicht singen«, ich hätte ja brüllen können, wie ich konnte, wäre ja egal gewesen, und wenn er gelacht hätte. Aber ich konnte nicht singen. Da sagte er: ›Hinlegen!‹.

Wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich legte mich mit meinem frischen Anzug, ich hatte ja einen weißen Anzug, in die Pfütze rein, in die Dreckpfütze. Es war doch Moor, und es hatte geregnet. Ich sah aus wie ein Schwein. So lieferte der mich in der Friseurstube ab.

›Wie sehen Sie denn aus?‹, wurde ich dort gefragt. Ich wusste genau, dass man unter drei Mann nicht singen musste, erzählte, wie es war.

Jetzt musste mich der Wachhabende zurückschaffen, ins Bad führen, nachher wieder abholen, und bis dahin war es Mittag. So habe ich den Tag auch rumgekriegt.

Und wissen Sie was? Ein paar Tage später saß er als Häftling auf unserer Baracke. Da habe ich auch mit ihm gesprochen. ›Dich hat es getroffen, ich habe nochmal baden können‹.

Vierzehn Tage saß er bei uns auf der Baracke für den Streich, dass er mich hat in den Dreck legen lassen, dass durfte er nicht verlangen.

Mit verschiedenen habe ich manchmal Schach gespielt, weil die wussten, dass ich gut Schach spielte. Hin und wieder kam mal einer, und wir spielten eine Stunde Schach zusammen.

Wenn SS kam, hieß es ›Achtung, alles aufstehen!‹. Das war Sache des Stubenältesten. Ich hatte einmal zu Mittag Arbeit im Lager gehabt als Friseur und kam später zum Essen. Da kam eine Wache, ›Aufstehen, warum essen Sie jetzt?‹

Ich erklärte, dass ich noch zur Arbeit war. ›Setzen!‹, er ließ mich weiter essen. Ein anderer hätte gesagt, ›fress, wenn ich raus bin‹! Der nicht.«

Marianne Peter: »Gab es keine Schwierigkeiten, wenn Sie mit Bewachern Schach spielten? Das waren doch diejenigen, die einen drangsaliert haben?«

»Ja, aber ich habe keinen angeklagt.

Einen anderen Spaß will ich Ihnen noch erzählen: Der Laskin war in der Küche der SS. Eines Tages sagte er zu mir: ›Ich habe einen Schinken in das Kartoffelkraut geschmissen bei deiner Friseurstube‹.

Ich bin rausgegangen, habe das Ding zur Baracke gekullert und aufgeschnitten. Da haben wir den Abend den ganzen Schinken gefressen in der Baracke. Es hat niemand gemerkt, dass ich den mit rübergebracht hatte durch den Gang durch.

Wenn sie mich dabei geschnappt hätten, hätte es vielleicht 20 auf den Arsch gegeben, Gesäß und Rücken. Das war ein Bock, der wurde aufgestellt, angebunden, Beine unten angebunden und dann gab es Schläge auf den Rücken. Die ganze Baracke musste antreten und zusehen.«

»Ich hatte aber Glück und kam aus dem Lager raus, und zwar so:

Die Nazi hatten im November immer Parteitag in Nürnberg. Unser Lagerleiter war mit seiner Mannschaft hingefahren.

In der Zeit, wo die in Nürnberg waren, hatten wir einen Ersatzleiter. An dem Sonntagvormittag war nicht viel zu tun, er war da und fragte: ›Warum sind Sie hier‹?

Ich sagte, ›wenn ich Ihnen das erzähle, das glauben Sie mir nicht‹. Ich habe ihm erzählt, wie die Verhaftung passiert ist. Er sagte, ›wenn das der Fall ist, fahren Sie in den nächsten Tagen nach Hause‹.

Ich sagte, ›meinem Schwager ging es genauso‹. Der hat in der Zeit, wo die in Nürnberg waren, dem Lagerleiter seine Wohnung gemacht, anstreichermäßig.

Der Lagerleiter hat die Wetzlarer Polizei angerufen, die konnten uns nichts nachweisen, weder politisch noch sonst wie und da durften wir raus.

Das war mein Glück. Sonst wurde nämlich keiner unter einem Jahr entlassen. Ich wollte damit sagen, dass auch anständige Leute dabei waren, die korrekt waren.

Wie konnte Wetzlar mich seinerzeit, wo ich dem die Miete bezahlen will und keine Verbindung sonst hatte, nach Frankfurt in die Gestapo sperren?

Und wenn, hätte ich nichts zugegeben.

Genauso ist es dem Karl ergangen, der das zweite Mal da war. An einem Mittwoch wurden wir entlassen sind und wir sind heimgefahren.

Dieser Stellvertreter sagte, ›bei solchen Sachen braucht man sich zu wundern, dass das Lager so überbelegt ist‹. Das war für ungefähr 1.200 Mann geplant. Aber 1.700 bis 1.800 waren drin.

Vierstöckig in Baracken übereinandergelegt. Das war doch auch ein anständiger Nazi, der hätte sich darum gar nicht kümmern brauchen, er brauchte doch nur Lagerverwalter spielen, sonst nichts.

Dem war das zu dumm, dass zu viele Leute drin waren. Esterwegen war ein kleines Bauerndorf, wo Gefängnisleute, deren Zeit rum war, die keine Heimat hatten, ansässig gemacht wurden.«

Marianne Peter: »Also Sie sind in das Lager gekommen, weil Sie als Kommunist bekannt waren?«

»Weil mein Schwiegervater verwickelt war.

Die hatten die Plakate abgemacht und wurden dabei geschnappt.«

Marianne Peter: »Die Nazis vermuteten, Sie hätten dabei mitgemacht?«

»Ich hatte überhaupt keine Verhandlung, bin nicht gefragt worden, weder bei der Polizei hier noch sonst wo.

Und wie ich am 7. November 1935 heimkam, sieben Monate und fünf Tage war ich fort, musste ich mich als Auflage bei der Wetzlarer Polizei am Domplatz jede Woche zweimal melden.

Das war für mich hinderlich, geschäftlich gesehen. Ich wollte mal mit dem Motorrad nach Frankfurt fahren zu meinem Schwager und ich durfte nicht. Das war mir zu viel.

Wie kann mir die Wetzlarer Polizei verbieten, ich hatte doch keine Beschränkung, keine Verhandlung, nichts gehabt, dass ich sonntags wohin fahre.

Wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich bin an dem Sonntag früh weggefahren über Laufdorf. Montag bin ich auch in Frankfurt geblieben und bin dort zur Gestapo gegangen. Ich wollte mich melden, damit der einen Beweis hatte, dass ich da gewesen war. Ich erzählte von den Auflagen in Wetzlar und bekam ein Schreiben, dass ich mich nicht mehr melden brauchte.«

Bitte um Persilschein nach dem Krieg

»Das brachte ich mit heim, ging an dem Dienstag schön auf die Polizei. Die hatten schon im Haus bei uns geforscht. Und was meinen Sie, der betreffende Beamte, der mir die Auflage gemacht hatte, nicht zu fahren, bittet mich nach dem Krieg um einen Persilschein, dass er kein Nazi war.

›Du kommst mir gerade recht‹, sagte ich, und habe ihn zusammengestaucht.

Zwei Tage später hat er sich aufgehängt. Das war der Dreckhund. Ich sollte dem bescheinigen, dass er anständig mir gegenüber war. Ein dreckiges Luder, da ging mir der Hut hoch.«

»Ich habe keine Persilscheine ausgestellt, außer einem, dem Dr. Wetz. Mit seinem Enkel war ich im Feld, der hat jetzt die Arztpraxis am Steighausplatz. Dem habe ich eine Bescheinigung ausgestellt. Wie ich vom Feld kam, war ich gesundheitlich nicht in Ordnung, und da hat er mich umsonst behandelt.

Man muss nicht jeden als Nazi bezeichnen. Der stellvertretende Bürgermeister bei der Stadt – dessen Frau war Kundin bei mir – hat mir geholfen. Wie ich im November 1935 aus dem Lager heimkam, hatte ich nichts. Meine Frau hatte auch keine Unterstützung gekriegt, weil wir selbständig waren. Ich hatte keine Kohlen zum Heizen. Diese Frau sagte, ›schicke jemand zu mir raus‹ und sie gab mir fünf Zentner Anthrazit, kostenlos. Ihr Mann war zweiter Bürgermeister in Wetzlar, waren auch Nazis.

Im Braunen Haus [gemeint ist damit die Buderus-Villa, die zwischen 1933 und 1945 Sitz der NSDAP-Kreisleitung war] hatte ich mir einen Kohleschein geholt, 1 Zentner Braunkohle. Was wollte ich mit dem? Er war nass, musste ein halbes Jahr trocknen. Da hat mir aus meiner Nachbarschaft, Bechtl, für die ersten Wochen ein Zentner Briketts gegeben.

So hat man sich durchschlagen müssen. In der Nazizeit war ich froh, dass ich überhaupt noch Kundschaft hatte. Wenn ich meine Bücher angucke, ich habe sie noch, da habe ich mit 3 bis 4 Mark Tageseinnahmen angefangen, nachdem ich aus dem Nazilager heimgekommen war, soviel Kundschaft hatte ich noch.

Und bis nach dem Zweiten Krieg habe ich mit 10, 12 Mann Personal gearbeitet. So hatte ich mein Geschäft aufgebaut. Ich hatte ein Bombengeschäft in der Nazi-Zeit, obwohl ich im KZ war. Dann habe ich Beziehungen gehabt und Brotmarken abgegeben.«

Marianne Peter: »Welche Beziehungen meinen Sie?«

»Leute, die Bäckereien hatten, waren doch Kunden bei mir. Die wollten mir doch auch etwas Gutes tun. Ich habe es dann auch – Hunger tut weh – ausgenutzt. Ich will die Leute gar nicht nennen, die mich mit Marken unterstützt haben.

Ich hatte jemanden, die war beschäftigt bei der Markenausgabe, die brachte fast jeden Monat einen Butterschein. Die wurden doch vernichtet, abgetrennt, die hat sie mir gegeben und ich habe mir Butter gekauft dafür.

An der Politik habe ich mich grundsätzlich gar nicht mehr beteiligt. Die SPD hat noch weiter bestanden. Ich hatte einen Mann in der Kundschaft, der war aus der Gabelsberger Straße, der in der SPD war.

Viele wurden Nationalsozialisten, entweder geschäftsbedingt oder haben Vorteile gesucht, vom Charakter waren so manche anständig. Aber nicht jeder. In der Nazizeit gab es die Zwangsinnung. Da musste ich ja drin sein.

Mit einigen Kollegen kam ich ganz gut zurecht. Ich wurde von der Wetzlarer Friseurinnung als Fachlehrer bestimmt. Alle zwei Jahre wurde der Vorstand der Innung neu gewählt. Ich hatte meine Wiederwahl davon abhängig gemacht, dass ich stimmberechtigt im Vorstand bin.

Die Innung wollte das, aber die Nazis im Braunen Haus nicht. Ich habe meinen Zentnerschein für die Braunkohle zurückgeschickt an das Braune Haus mit einem Schreiben, ›da Sie mir das Stimmrecht im Vorstand verboten haben, stelle ich mein Amt als Fachlehrer einem anderen Geeigneten zur Verfügung‹.

Ich war trotzdem noch frech. Die konnten aber nichts machen. Sie haben dann gesucht und sich rumgeplagt bis nach Kriegsschluss und hatten keinen gescheiten Lehrer. Innungsmäßig hatte ich keine Bedeutung, beteiligt habe ich mich offiziell und allgemein nicht. Nur einmal am 1. Mai.

Ich war noch kein Obermeister. Die Innung ist geschlossen mitmarschiert. Das muss gleich am Anfang gewesen sein. Ich kann mich erinnern, jemand kam mal zu mir ins Geschäft und sagte ›Heil Hitler‹!

Ich antworte so etwas wie ›Heil Dir selbst!‹. Der wollte mir was anhängen deswegen. Da habe ich mir Leute rausgesucht, von denen, die da waren und die gefragt ›Was habe ich gesagt?‹. Die bestätigten, dass ich ›Heil Hitler!‹ gesagt hätte. Damit war er durchgefallen.«

Marianne Peter: »Denunziationen gab es ja zuhauf. Es reichte, jemand als Kommunisten anzuschwärzen …«

»… Ja sicher.

Man brauchte nur aus Gehässigkeit jemand etwas nachzusagen, ob er es war oder nicht. Bei mir ist das aber nicht vorgekommen, im Gegenteil.

Einmal war etwas in der Rosengasse 2, einer wollte mir was anhängen, der in seiner Jugend ein fanatischer Nazi war. Mit seiner Mutter kam ich sehr gut aus, die konnte ihn nämlich selbst nicht leiden, weil er so fanatisch war.

Ich bin von der Polizei vernommen worden. Das wurde niedergeschlagen, weil die Frau das nicht wollte. Sie hat zu meinen Gunsten gesprochen. Der Vater war kurze Zeit vorher gestorben, der Bub wollte jetzt regieren. Die Mutter und sein älterer Bruder haben mich da heraus gerettet.«

Marianne Peter: »Was meinen Sie, war der Grund, warum Ihnen die Nazis misstrauten, wussten sie von der Arbeiterjugend?«

»Könnte sein, aber ich nehme an, der Hauptgrund war, dass man mich als Kommunist in Verdacht hatte wegen meines Schwiegervaters.«

Marianne Peter: »Aber Sie hatten keinen Kontakt zu Kommunisten?«

»Nein, zur Arbeiterjugend, sonst nichts. Dann war ich ja in Frankfurt, und danach habe ich mich selbständig gemacht. Ich fing an mit einer Herrentoilette, einer Damentoilette und einem Frisiertisch.

Krafft und Buß (Haarfabrik in der Jäcksburg) war neben uns, aber ich habe nicht bei dem gekauft, sondern günstiger bei einem anderen. Der machte Konkurs, und ich hatte noch zu bezahlen. Der Konkursverwalter hat mir über 100 Mark nachgelassen. Alles habe ich ausgenutzt, was irgendwie möglich war. Dann habe ich nach dem Krieg erweitert und hatte 8 bis 10 Gehilfen.«

Marianne Peter: »Dieser Kontakt, der Kreis um Ihren Schwiegervater, hat Sie nicht interessiert?«

»Nein.«

Marianne Peter: »Wie würden Sie sich denn politisch selbst einschätzen?«

»Ich war eigentlich mehr linker Sozialdemokrat.«

Marianne Peter: »Mit der SPD in Wetzlar haben Sie sich nicht anfreunden können?«

»Hier? Nein. Nach der Arbeiterjugendgründung bin ich doch nach Frankfurt bis zur Verbindung mit Gretel über ihre Schwester, die in Frankfurt wohnte. Dadurch kam ich wieder nach Wetzlar.«

zurück

Kapitel 4:

Der Tod von Heinrich Mootz

Der Tod von Heinrich Mootz

Marianne Peter befragte Alfred Roscher in den 1980er Jahren auch über den Tod von Heinrich Mootz und sein Verhältnis zum Schwiegervater

Marianne Peter: »Können Sie noch erzählen, was Sie über den Tod Ihres Schwiegervaters wissen?«

»Mein Schwiegervater war erst hier im Gerichtsgefängnis, als ich in Esterwegen war, wurde dann nach Kassel gebracht und ist 1937 dort im Gestapogefängnis verstorben.

Mir hat einer erzählt, der auch in Kassel war, sie hätten ihn nachts in den Flur gelegt, damit er krank wurde. Die konnten ihm nämlich auch nichts nachweisen, außer dass er in der KPD war.

Er ist an Lungenentzündung gestorben. Ein Naziverbrechen!«

Marianne Peter: »Wusste er oder die Familie, dass er nach Kassel sollte?«

»Die Polizei Wetzlar schickte eine Nachricht, dass mein Schwiegervater nach Kassel verlegt worden ist. Am Sonntag darauf war ich zufällig mit dem Motorrad hingefahren, und da bekam ich erzählt, er wäre verstorben.

Man hätte bei der Benachrichtigung die Städte verwechselt und nach Fritzlar geschrieben. Vielleicht haben sie mich auch belogen.

Ich bin gleich wieder heimgefahren, habe den Sarges ihn nach Wetzlar bringen und hier auf dem Friedhof an der Bergstraße beerdigen lassen.«

zurück

Kapitel 6:

Die Nachkriegszeit

Die Nachkriegszeit

Marianne Peter befragte Alfred Roscher in den 1980er Jahren über die Nachkriegszeit

Marianne Peter: »Wie haben Sie die Nachkriegszeit erlebt?«

»Ich hatte im Geschäft viel zu tun. 1972 bin ich Rentner geworden, mein Sohn hat das Geschäft weitergeführt.«

Marianne Peter kommentiert abschließend die Aussagen von Alfred Roscher wie folgt:

»Es ist auffallend, dass sich Roscher sowohl im Interview als auch in später noch zitierten Briefen als unpolitisch bzw. passiv beschreibt, sich zu Unrecht als politischer Aktivist behandelt fühlte, obwohl er über seine Beteiligung am politischen Leben und bei den Widerstandsaktionen seines Schwiegervaters beteiligt gewesen ist, zumindest über all die Verbindungen informiert war.

Auch in der Zeit nach 1945 wird er von Zeitgenossen in der KPD als ziemlich radikal geschildert, habe nie ein Blatt vor den Mund genommen. Hier stellt sich die Frage, ob die Überlebensstrategie des Leugnens durch die Verfolgungserfahrung sich so tief in das Bewusstsein eingenistet haben kann, dass diese Leugnung auch unbewusst aufrechterhalten wird?

Festzustellen war insbesondere bei KPD-Mitgliedern oder Sympathisanten eine größere Zurückhaltung und Vorsicht vor allem bei Tonbandmitschnitten bis zur Ablehnung von Veröffentlichungen. Eine Begründung galt dem Wiederaufleben von Rassismus und neofaschistischen Organisationen.

Nach anfänglichem Erstaunen darüber – waren es doch gerade Kommunisten, die Verfolgung und Widerstand dokumentierten – lernte ich daraus, dass auch die Opfer gute Gründe für das Verschweigen und Verdrängen von Verfolgungserfahrungen haben und diese Haltung zum großen Teil die Gründungsgeschichte der BRD mitgeprägt hat bzw. von ihr mitverursacht wurde.

zurück

Kapitel 6:

Informationen zur Tafel

Informationen zur Tafel

Die Nachkommen von Heinrich Mootz

Warum wir die Gedenktafel zu den Ereignissen der NS-Zeit in Wetzlar unterstützen. Statement von Siegmar Roscher, für die Nachfahren von Heinrich Mootz Für mich als Urenkel von Heinrich Mootz war es irgendwann normal, dass in den Gesprächen unserer Familie der Urgroßvater bestenfalls als Anstreicher- und Malermeister vorkam, nicht aber als Antifaschist. Auch die antifaschistischen Aktivitäten einiger anderer Familienangehöriger wurden im Familienkreis mehr oder weniger durchgehend totgeschwiegen. Ich kann mich jedenfalls an keine Gelegenheit erinnern, [...]

Gedenktafel 15 Heinrich Mootz

Ein Malermeister kommunistischer Überzeugung, der den Nazismus und den völkischen Zeitgeist seiner Zeit verachtete Tafel 11: Zu Ehren für Heinrich Mootz Der Malermeister Heinrich Mootz war Mitglied der KPD und hatte den Mut, seine ablehnende Haltung gegen die Faschisten zu äußern. Am 30.1.1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Anfang Februar wurde Mootz in einem der neuen NS-»Schnellgerichtsverfahren« zu einer Woche Gefängnis verurteilt, weil er den Aufruf der Reichsregierung »an das Deutsche Volk« mit [...]

Magistrat der Stadt Wetzlar

Warum wir die Gedenktafel zu Ereignissen der NS-Zeit in Wetzlar unterstützen Ein Statement von Oberbürgermeister Manfred Wagner »Zukunft braucht Erinnerung« Dieses Wort will ich meinem Statement voranstellen und gerne beschreiben, warum es der Stadt Wetzlar wichtig ist, das vom dem Verein WETZLAR ERINNERT e.V. angestoßene Projekt »Gedenktafeln zu Ereignissen der NS-Zeit« zu unterstützen. In unseren Tagen erleben wir leider immer wieder, dass der Geist derer, die uns die dunkelsten Stunden in der Geschichte unseres [...]

WETZLAR ERINNERT e.V.

Gruppenbild oben v.l.n.r.: Natalija Köppl (stellv. Vorsitzende), Stefan Lerach (Beisitzer), Andrea Grimmer (Schatzmeisterin), Arne Beppler (Beisitzer), Irmtrude Richter (Schriftführerin) und Ernst Richter (Vorsitzender) Warum haben wir das Projekt Gedenktafeln zu Ereignissen der NS-Zeit initiiert? Ein gemeinsames Statement unseres Vorstandes In der Satzung von WETZLAR ERINNERT e.V. steht: »Damit sich deutscher Faschismus nicht wiederholt, ist es erforderlich, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und Wege zu eröffnen, die auch denen Zugang ermöglichen, die diese Zeit nicht [...]

Demokratie leben

Förderung unserer HomepagesFörderung von Projekten unseres Vereins Der Verein WETZLAR ERINNERT e.V. hat schon mehrere seiner Erinnerungs- und Gedenkprojekte zur NS-Zeit mit Hilfe der Programme »Demokratie leben!« und dem Vorläufer-Programm »Toleranz fördern – Kompetenz stärken« durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert bekommen. Die Entscheidung über die Förderung fällt innerhalb der lokalen Partnerschaft für Demokratie Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis ein Begleitausschuss. Hierzu zählen unter anderem die Projekte: der Weg der Erinnerungunsere antifaschistische Stadtführung [...]