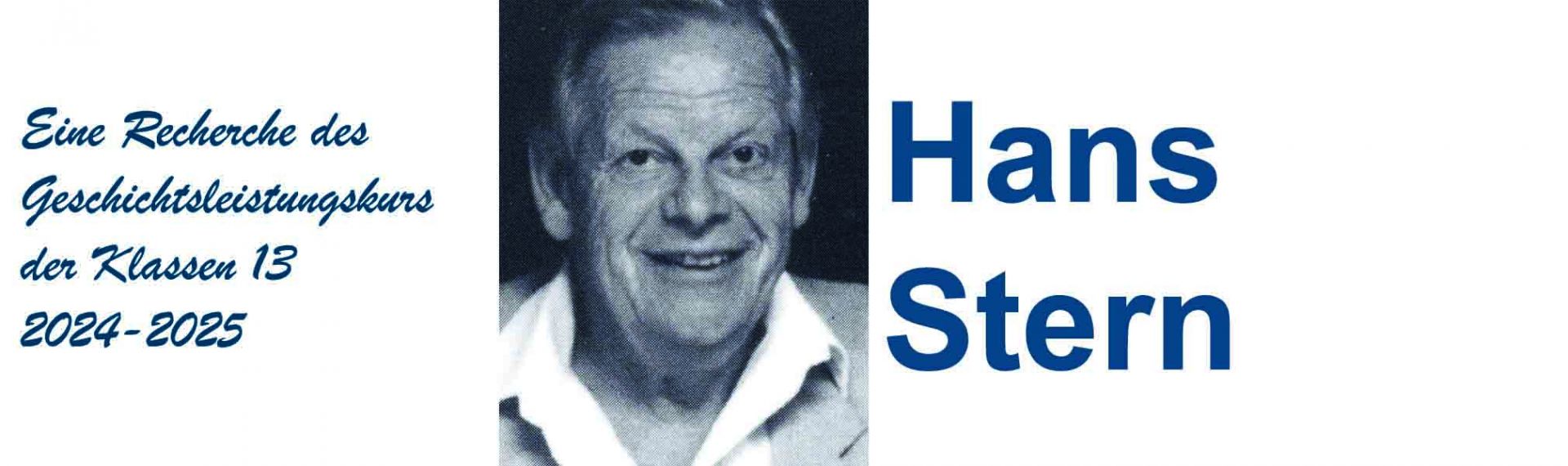

Was wurde aus Hans, Erich und Ernst?

Schüler der Goetheschule

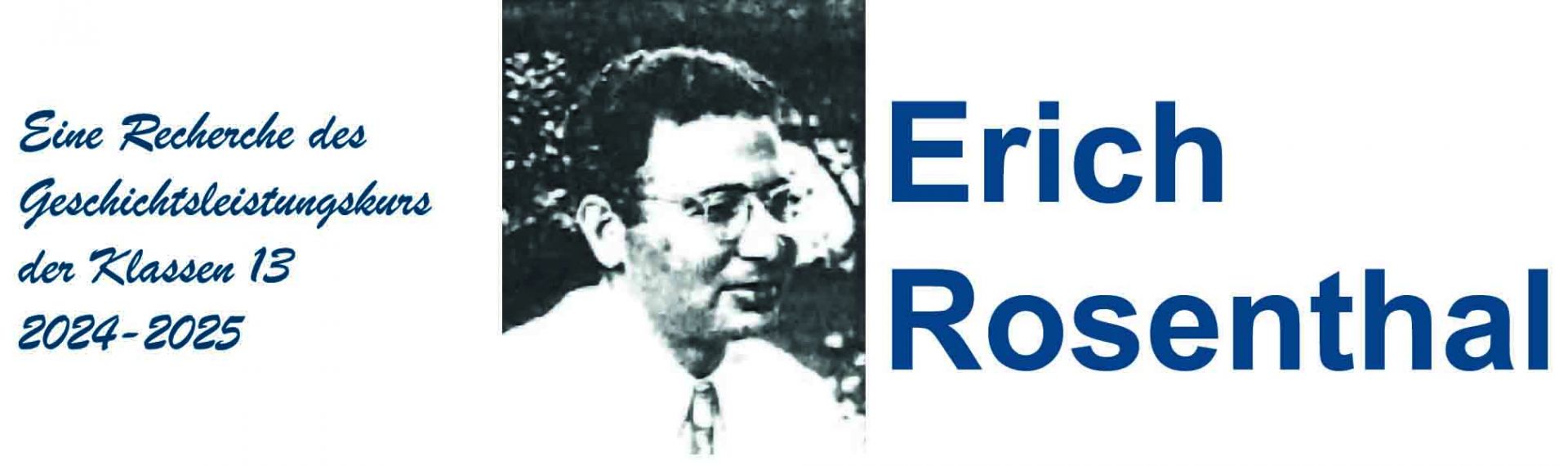

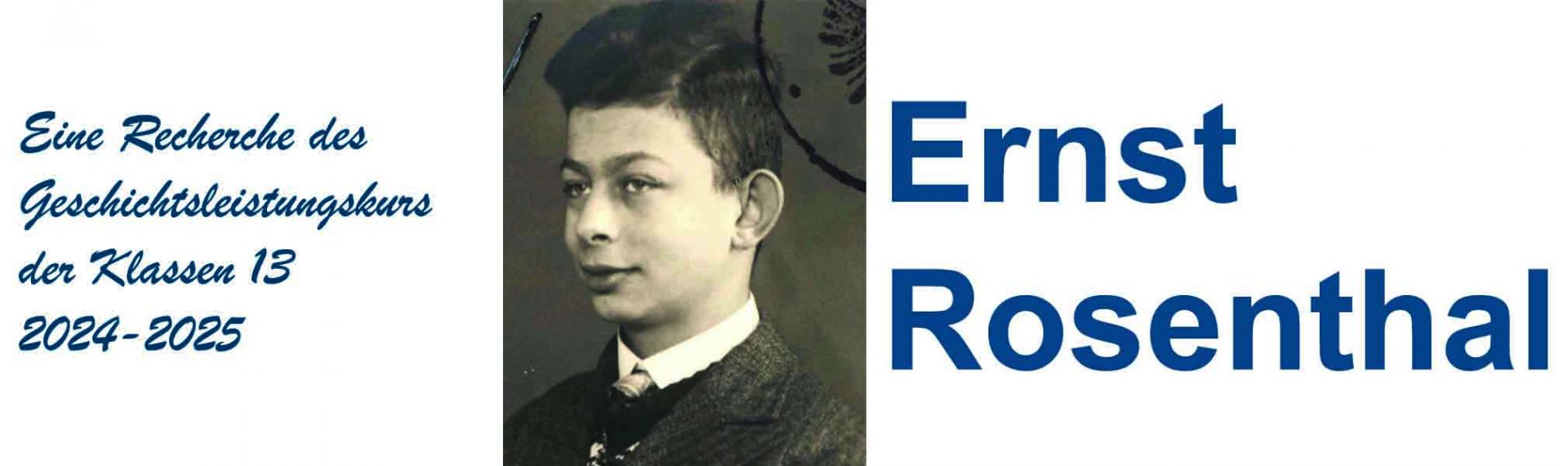

Schüler der Goetheschule

Weil sie aus jüdischen Familien stammten,

wurden sie aus Schulen und Hochschulen ausgeschlossen

Im Schuljahr 2024 – 2025 hat sich der Geschichtsleitungskurs der Klasse 13 der Goetheschule unter der Leitung von Dr. Thorsten Fuchs sich mit den Schicksalen von drei ehemaligen Schülern während der Nazis-Zeit auseinandergesetzt. Sie forschten im Schularchiv, dem Staatsarchiv Wiesbaden und nahmen bei Ihrer Spurensuche auch Kontakt zu Nachkommen der Überlebenden auf. Was sie herausfanden, wird im nachfolgenden dokumentiert. Eine Gedenktafel vor der Schule erinnert an die drei Jugendlichen.

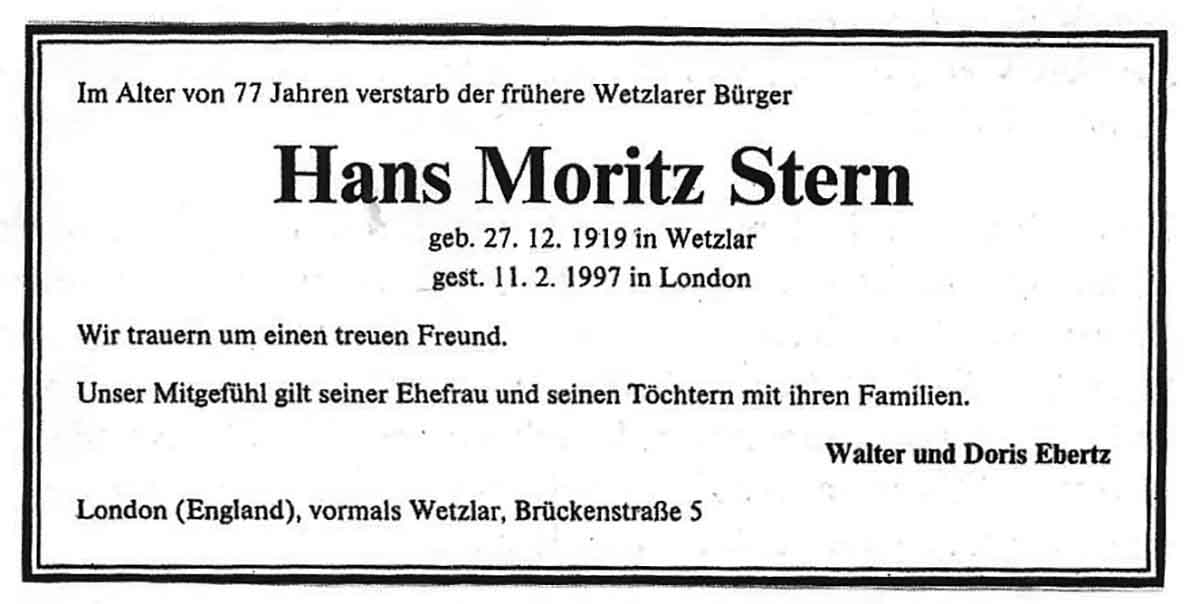

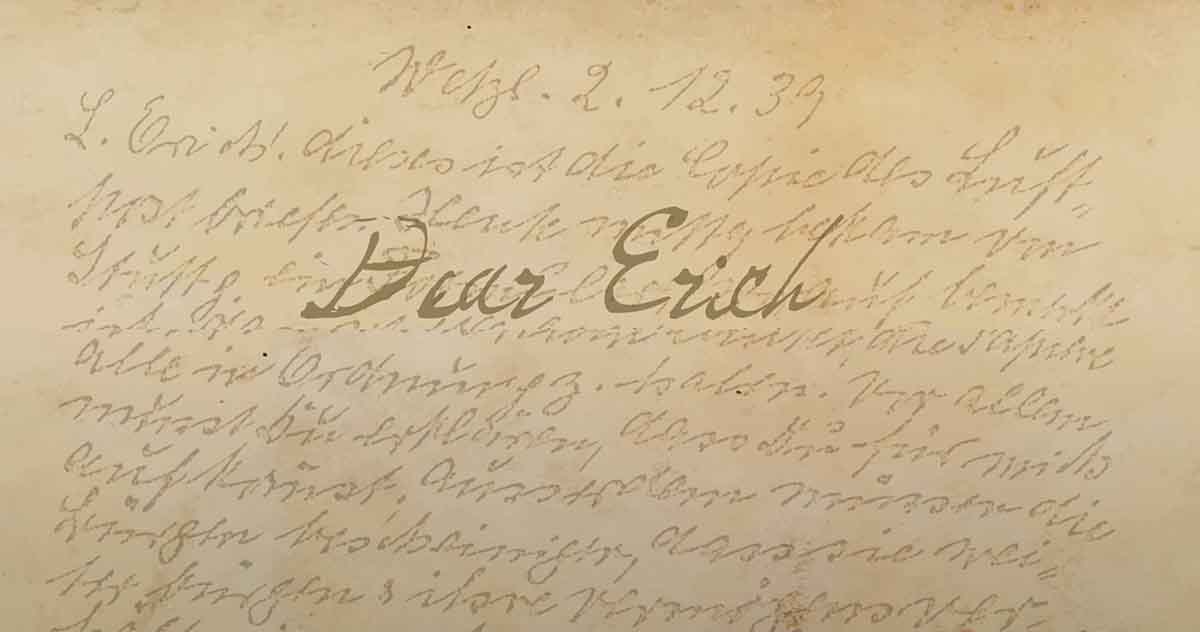

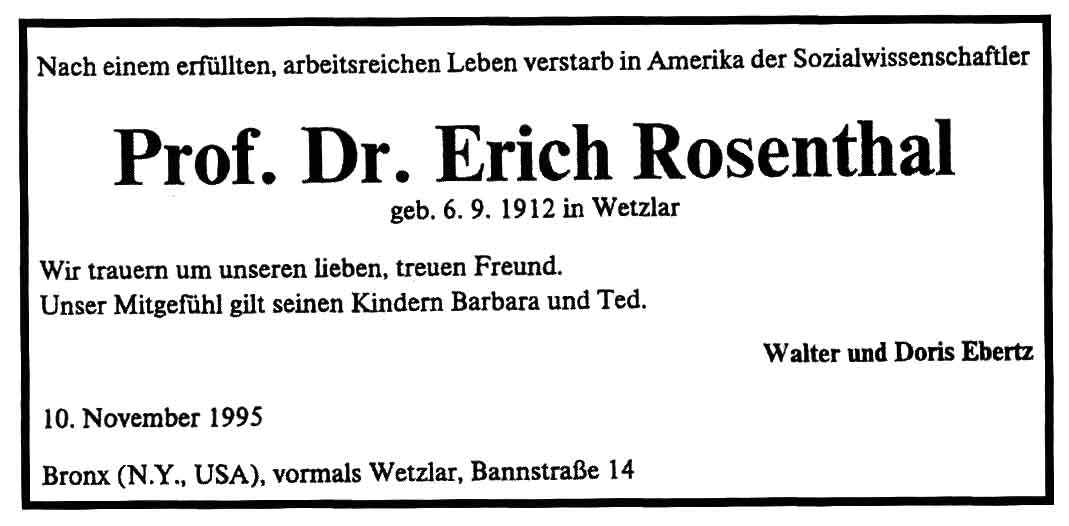

Hans Stern (1919-1997) und Ernst Rosenthal (1923-1942) waren Schüler der Goetheschule Wetzlar. Erich Rosenthal (1912-1995), Ernsts Cousin, hatte die Schule bis 1927 besucht und studierte in Gießen.

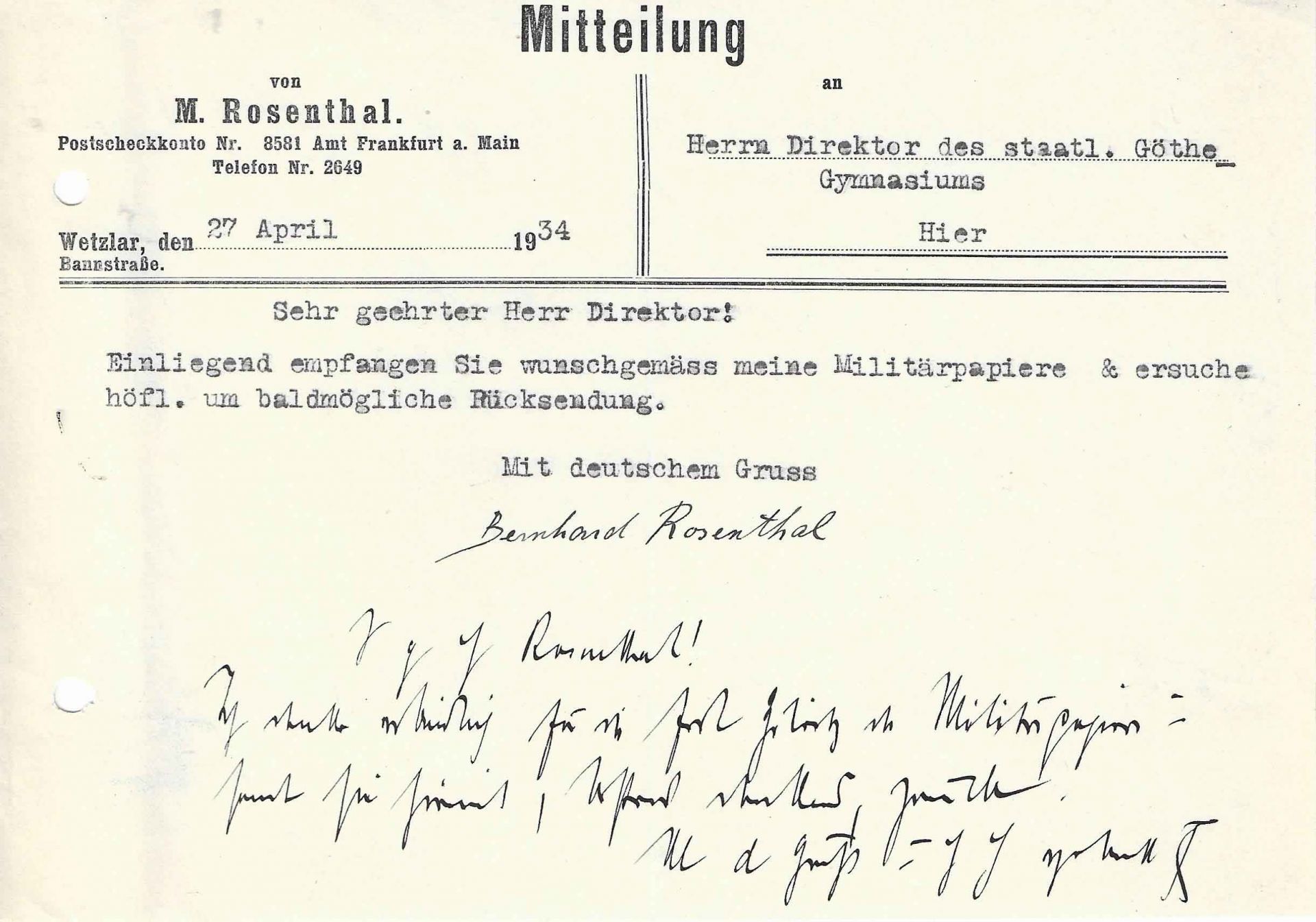

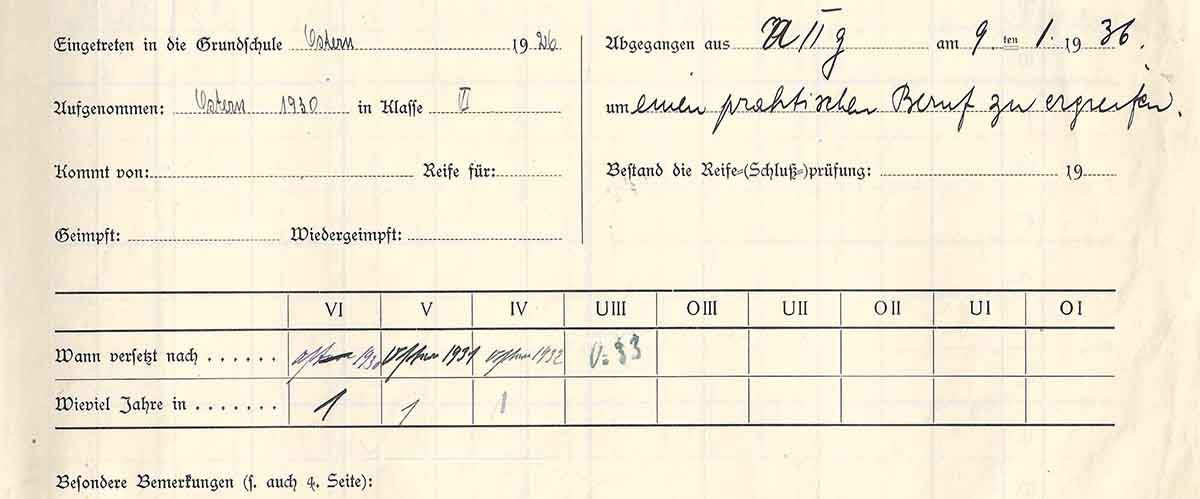

Die ab 1933 verschärften Gesetze gegen jüdische Schüler und Studenten und das zunehmende antisemitische Klima schränkte ihre Bildungschancen drastisch ein. Hans wurde 1936 auf Bitten des Schulleiters von der Schule genommen. Ernst durfte bis Anfang 1937 die Schule besuchen, da sein Vater am Ersten Weltkrieg teilgenommen hatte, während Erich schon 1933 die Universität verlassen musste.

Ihr weiteres Schicksal:

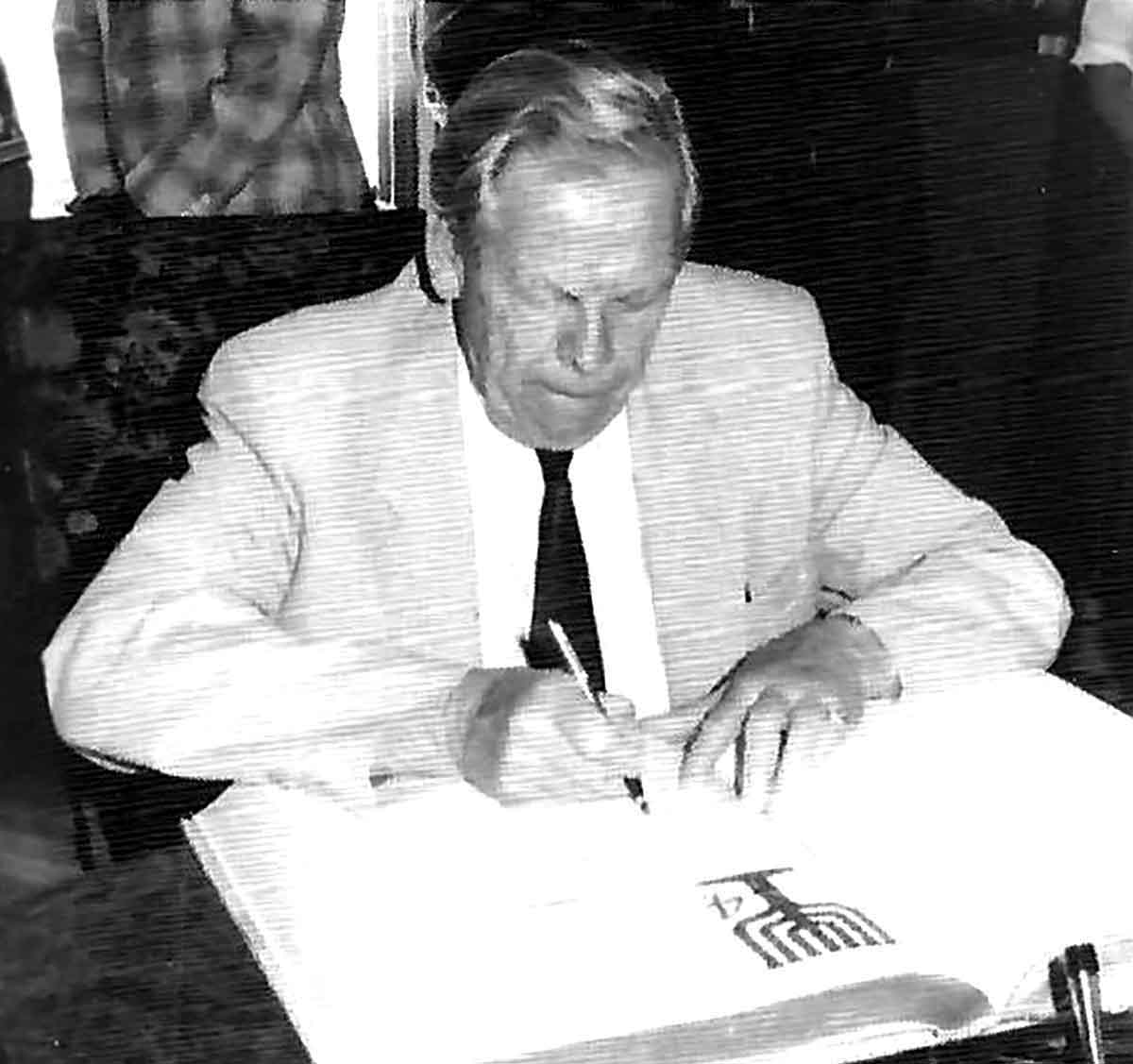

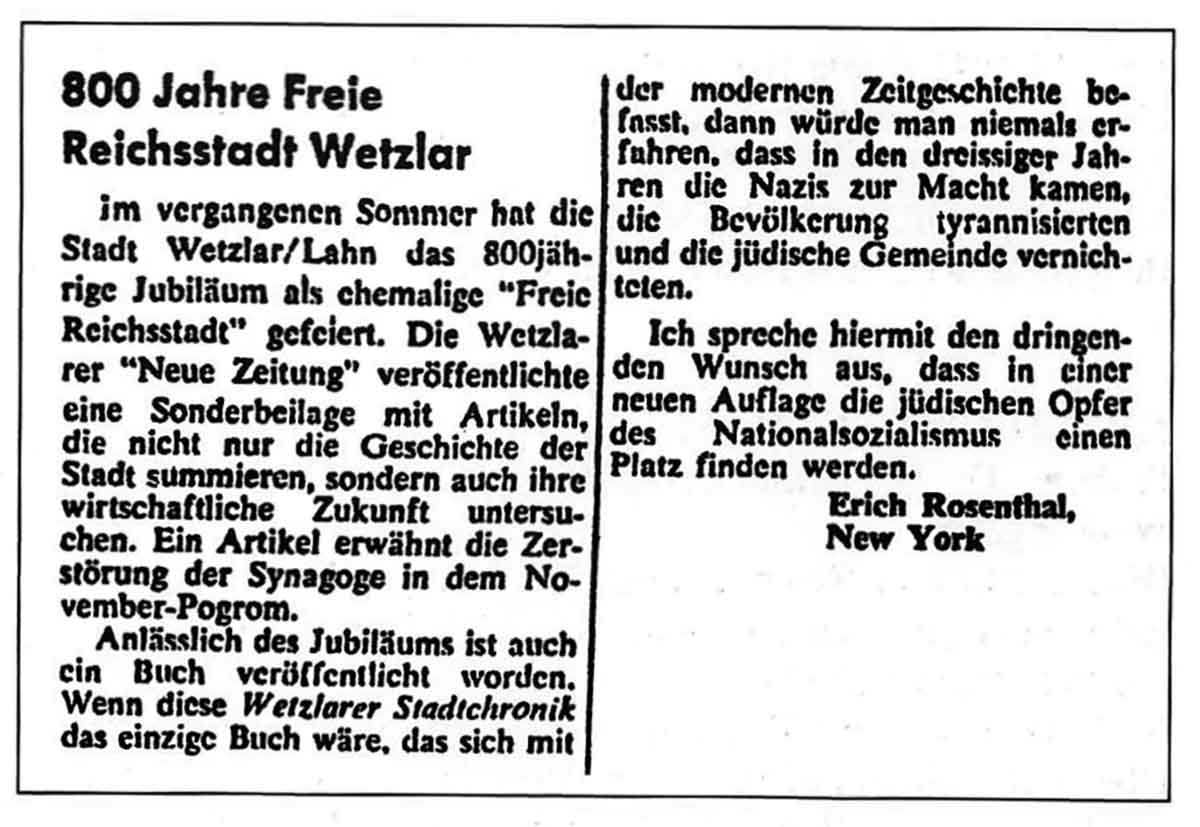

Ernst wurde 1942 in Majdanek ermordet. Erich gelang es, in die USA zu emigrieren, wo er 1951 eine Professur für Soziologie in New York erhielt. Hans emigrierte 1938 nach Großbritannien und ging dort einer kaufmännischen Tätigkeit nach.

Im weiteren Verlauf dieser Seite können Sie im Detail nachlesen, was die jungen Geschichtsforscher der Goetheschule herausfanden.

Klicken Sie dazu auf die Kapitel in der nachfolgenden Übersicht und dort auf die Unterkapitel, die sich dann öffnen:

Übersicht:

zurück

Kapitel 6: Tafelansicht und Links

zurück

Kapitel 7: Statements der Tafelstifter:

Goetheschule

Warum die Goetheschule Wetzlar die Gedenktafeln für • den Lehrer Dr. Christian Wilhelm Mackauer und • zum Schicksal drei jüdischer Schüler mitinitiiert hat Von Annette Kerkemeyer Schulleiterin der Goetheschule Wetzlar Statement zur Tafel 18: Zu Ehren von Dr. Christian Wilhelm Mackauer »Schule der Zukunft« – so titelt u. a. das Hessische Kultusministerium auf seiner Homepage, um auf die Notwendigkeit hinzuweisen, dass angesichts der rasanten Veränderung der Lebenswelt des 21. Jahrhunderts Schule und Unterricht zukunftsorientiert [...]

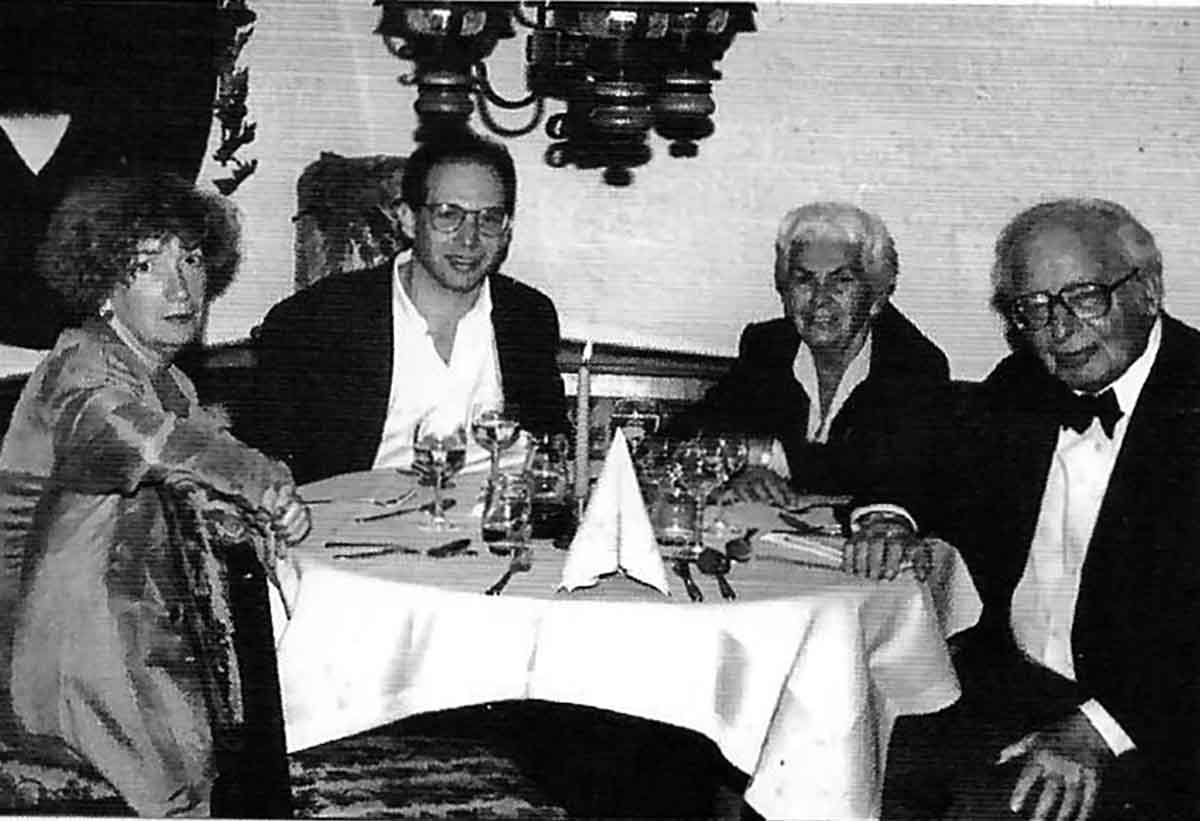

Ted Rosenthal (New York • USA)

Warum ich dem Kreis der Tafelstifter beigetreten bin: Warum ich als Tafelstifter das Projekt »Gedenktafeln zu Ereignissen der NS-Zeit« unterstütze: Statement von Ted Rosenthal als Tafelstifter: (Übersetzung aus dem Englischen) Ich bin Ted Rosenthal, Sohn von Erich Rosenthal. Mein Vater und Ernst Rosenthal waren Cousins ersten Grades und besuchten beide die Goethe-Schule. Erich setzte sein Studium an der Justus-Liebig-Universität in Gießen fort, bis er 1933 von der Universität verwiesen wurde, weil er Jude war. [...]

Landrat Carsten Braun (LDK)

Warum der Lahn-Dill-Kreis als kommunaler Schulträger dem Kreis der Tafelstifter beigetreten ist: Statement von Carsten Braun, Landrat des Lahn-Dill-Kreises Gedenktafeln sind Stolpersteine. Stolpersteine deswegen, weil sie uns in unserem alltäglichen Gang aus dem Tritt bringen und das Weitergehen scheinbar hindern oder verzögern. Warum ist das wichtig? »Ein Volk, das seine Vergangenheit vergisst, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.« hat der jüdische Religionswissenschaftler Pinchas Lapide so treffend, so unbequem, aber auch so notwendig formuliert. Und [...]

Magistrat der Stadt Wetzlar

Warum wir die Gedenktafel zu Ereignissen der NS-Zeit in Wetzlar unterstützen Ein Statement von Oberbürgermeister Manfred Wagner »Zukunft braucht Erinnerung« Dieses Wort will ich meinem Statement voranstellen und gerne beschreiben, warum es der Stadt Wetzlar wichtig ist, das vom dem Verein WETZLAR ERINNERT e.V. angestoßene Projekt »Gedenktafeln zu Ereignissen der NS-Zeit« zu unterstützen. In unseren Tagen erleben wir leider immer wieder, dass der Geist derer, die uns die dunkelsten Stunden in der Geschichte unseres [...]

WETZLAR ERINNERT e.V.

Gruppenbild oben v.l.n.r.: Natalija Köppl (stellv. Vorsitzende), Stefan Lerach (Beisitzer), Andrea Grimmer (Schatzmeisterin), Arne Beppler (Beisitzer), Irmtrude Richter (Schriftführerin) und Ernst Richter (Vorsitzender) Warum haben wir das Projekt Gedenktafeln zu Ereignissen der NS-Zeit initiiert? Ein gemeinsames Statement unseres Vorstandes In der Satzung von WETZLAR ERINNERT e.V. steht: »Damit sich deutscher Faschismus nicht wiederholt, ist es erforderlich, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und Wege zu eröffnen, die auch denen Zugang ermöglichen, die diese Zeit nicht [...]

Demokratie leben

Förderung unserer HomepagesFörderung von Projekten unseres Vereins Der Verein WETZLAR ERINNERT e.V. hat schon mehrere seiner Erinnerungs- und Gedenkprojekte zur NS-Zeit mit Hilfe der Programme »Demokratie leben!« und dem Vorläufer-Programm »Toleranz fördern – Kompetenz stärken« durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert bekommen. Die Entscheidung über die Förderung fällt innerhalb der lokalen Partnerschaft für Demokratie Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis ein Begleitausschuss. Hierzu zählen unter anderem die Projekte: der Weg der Erinnerungunsere antifaschistische Stadtführung [...]