Was wurde aus Hans, Ernst und Erich?

Die Schicksale jüdischer Mitschüler an der Goetheschule

Schülerinnen und Schüler der Goetheschule präsentierten am 3. Juni 2025 ihre Recherchen über die drei jüdischen Mitschüler, die in den 1930 Jahren von den Nazis aus ihrer Schule vertrieben wurden.

Erich (Rosenthal), der älteste der drei Schüler, hatte 1933 schon das Abitur absolviert und studierte während der Machtübertragung an die Nazis in Gießen. Er wurde aus der Justus-Liebig-Universität vertrieben, hatte aber das Glück, in die USA ausreisen zu können. Er überlebte also den Naziterror, litt aber sein ganzes Leben daran, dass er seine Familie nicht in die USA nachholen konnte. Er ist der einzige, der von seiner Familie überlebte. Sein Sohn Ted – ein bekannter Jazz-Musiker aus den USA – hat mit seiner Jazz-Gruppe – das »Ted-Rosenthal-Trio – auf der Enthüllungsveranstaltung für die 21. Tafel der Ereignisse zur NS-Zeit in der Aula der Goetheschule ausgesuchte Songs aus seiner Jazz-Oper »Dear Erich« gespielt. Diese Oper erinnert an das Schicksal seines Vaters und dessen Familie im Besonderen und mahnt gleichzeitig gegen Krieg, Elend und Vertreibung im Allgemeinen. Eine Form der Erinnerung und des Gedenkens »vom Allerfeinsten«, wie Ernst Richter (Vorsitzender von Wetzlar erinnert) es formulierte. Zuvor hatten die Tafelstifter ihre Motive, das Projekt zu unterstützen dargestellt. Nach der musikalischen Einlage wurden die Schicksale der drei jüdischen Schüler in ergreifender Form von dem Geschichtsleistungskurs erläutert, bevor draußen, vor dem Schulgebäude die Tafel enthüllt wurde.

Die wichtigsten Redeausschnitte, Bilder von der Veranstaltung sowie ein sehr gelungener Artikel aus der Wetzlarer Neuen Zeitung als Bericht von der Veranstaltung können Sie nachfolgend einsehen.

Um die Einzelheiten der Veranstaltung einsehen zu können, klicken Sie auf die nachfolgenden Links mit der Maus:

Di., 03.06.2025, 15:00 – 17:00 Uhr:

15.00 Uhr:

Eröffnung und Begrüßung

durch die Schulleiterin der Goetheschule Annette Kerkemeyer

Warum das Projekt »Gedenktafeln zur NS-Zeit«?

Ernst Richter (Vorsitzender von Wetzlar erinnert e.V.)

15.10 Uhr:

Statement der Tafelstifter:

- für den Lahn-Dill-Kreis:

Frank Inderthal (1. Kreisbeigeordneter) - für den Magistrat der Stadt Wetzlar:

Stadtrat Frank Kontz - Ted Rosenthal

(Sohn von Erich Rosenthal)

15.25 Uhr:

Ted-Rosenthal-Trio

Die Jazz-Gruppe aus New-York

16.25 Uhr:

Was wurde aus Hans, Erich und Ernst?

Das Team des Geschichtsleistungskurses der Klasse 13 unter Leitung von Dr. Thorsten Fuchs stellt ihre Forschungsergebnisse vor

16.45 Uhr

Tafelenthüllung

am Fußweg zwischen Bushaltestelle und Schuleingang

Längere Redebeiträge während der Veranstaltung zur Tafelenthüllung?

- Eröffnung durch Annette Kerckemeyer

(Schulleiterin der Goetheschule Wetzlar) - Warum das Projekt »Gedenktafeln zur NS-Zeit«?

Ernst Richter (Vorsitzender von Wetzlar erinnert e.V.) - Die Schicksale von Ernst und Erich Rosenthal

Lily Jestram und Charlotte Hellhund (Geschichtsleistungskurs Kl. 13 der Goetheschule)

- Das Schicksal von Hans Stern

Emma Küthe und Tara Schmidt (Geschichtsleistungskurs Kl. 13 der Goetheschule)

Um die Statements der Redner*innen nachlesen zu können, klicken Sie auf die nachfolgenden Links mit der Maus:

Es gilt das gesprochene Wort

Annette Kerckemeyer

Anrede

Drei Schüler der Goetheschule ereilte im Nationalsozialismus ein gemeinsames Schicksal. Sie wurden in den 30er Jahren in Deutschland von schulischer und universitärer Bildung ausgeschlossen, weil sie Juden waren. Quellen im Archiv der Goetheschule geben Zeugnis von der schrecklichen rassenideologisch begründeten Diskriminierung gegenüber »Nicht-Ariern«. Dieses Erleiden teilen sie mit dem Latein- und Geschichtslehrer Christian Wilhelm Mackauer, der ebenfalls die Goetheschule verlassen musste.

Die Schicksale und Erfahrungen der ehemaligen Mitglieder der Schulgemeinde sind uns wichtig. Sie sollen nicht in Vergessenheit geraten. Sie sollen uns alle aber auch für gesellschaftliche Entwicklungen in der Gegenwart sensibilisieren, die zur Stigmatisierung und Ausgrenzung von Menschen führen. Junge Menschen sollen dazu befähigt und ermutigt werden, sich dagegen zu positionieren und für Vielfalt und Toleranz einzusetzen. Deshalb gehört der Dreiklang »Gedenken – erinnern – Verantwortung übernehmen« zum demokratiebildenden Profil der Goetheschule.

Ich bin den Schülerinnen und Schülern des Geschichtsleistungskurses sowie ihrem Tutor für ihr großartiges Engagement dankbar, den Spuren von Hans Stern sowie Erich und Ernst Rosenthal nachzugehen und eine Gedenktafel zu gestalten, die die Erinnerung an ihr schlimmes Schicksal dauerhaft wachhält.

Ich danke Ihnen und bitte Ernst Richter, das Wort zu ergreifen.

Ernst Richter

(Vorsitzender des Vereins Wetzlar erinnert e.V.)

Dear Lilian Rosenthal,

daer Ted Rosenthal!

Liebe Lotte, Lily, Charlotte, Emma und Tara.

Lieber Adrian und lieber Till

Sehr geehrte Damen und Herrn aus der Stadtgesellschaft und der Politik,

Liebe Schülerinnen und Schüler, werte Eltern und Vertreter:innen des Ehemaligen- und Fördervereins

Liebe Freundinnen und Freunde von Wetzlar erinnert e.V.,

insbesondere liebe Gisela Jäckel – unser Ehrenmitglied.

Heute wird eine neue Gedenktafel zu Ereignissen der NS-Zeit in Wetzlar« enthüllt. Es wird dann seit Mai 20218 die 21. Tafel ihres Typs auf Wetzlars Stadtgebiet sein.

Zu jeder dieser Tafeln gab es eine feierliche Enthüllungsveranstaltung, alle in ihrer Art einzigartig und würdevoll, dabei sehr unterschiedlich von den Formaten, mit unterschiedlichsten Kreisen von Tafelstiftern und Akteuren, die die Tafeln sowie die dazugehörigen Websites gemeinsam gestaltet haben.

Aber ich darf Ihnen jetzt schon versichern: Diese Enthüllungsveranstaltung wird sich durch Ihre Art von den bisherigen in einer besonderen Form hervorheben.

Lieber Ted,

wir sind Dir sehr dankbar, dass Dein Trio hier und heute in Rahmen einer Gedenkveranstaltung ein Jazz-Konzert der Spitzenklasse einlegen wird.

Tausend Dank dafür!

Und – meine Damen und Herrn – die musikalische Einlage ist nicht dazu gedacht, die eineinhalb Stunden Zeit, die wir zur Verfügung haben, kurzweilig zu überbrücken. Es geht in diesem Fall um einen engen emotionalen Bezug zu dem Ereignis, dem wir heute gedenken.

Erich Rosenthal haben seit 1939 große, selbst gemachte Vorwürfe geplagt, weil es ihm nicht gelungen war, die engsten Verwandten – wie z.B. seine Eltern oder den jüngere Cousin Ernst – aus den Klauen der Nazis zu befreien, ihr Leben zu retten.

Vergeblich, wie wir wissen. Das sind Wunden, die nicht heilen wollen.

Es sind eben nicht nur diejenigen, die in der Shoah ihr Leben lassen mussten, denen wir zu Gedenken haben. Es geht auch um die Überlebenden, durch das traumatisch erlebte Geschehen gebrandmarkt.

Und: Dieses Stigma übertragen die Überlebenden auch auf ihre Nachkommen. Erichs Sohn, der Jazzpianist und Komponist Ted hat sich schon seit langer Zeit mit der Geschichte seines Vaters und dessen Familie beschäftigt.

Ted hat im Auftrag der Metropolitan Opera (NewYork) eine Jazz-Oper komponiert, die das Schicksal seines Vater und dessen Familie im Speziellen; das Leid durch Krieg, Flucht und Vertreibung im Allgemeinen aufgreift. Sie hießt »Dear Erich!«.

Eine großartige Form einer aktiven Erinnerungs- und Gedenkkultur. Deshalb möchte ich der Stadtgesellschaft von Wetzlar einen Gedanken auf den Weg geben, der mir gestern beim Forulieren dieser Zeilen in den Kopf stieg: Wie wäre es, die Jazz-Oper »Dear Erich« anlässlich der Wetzlarer Festspielen zu zeigten?

Anrede,

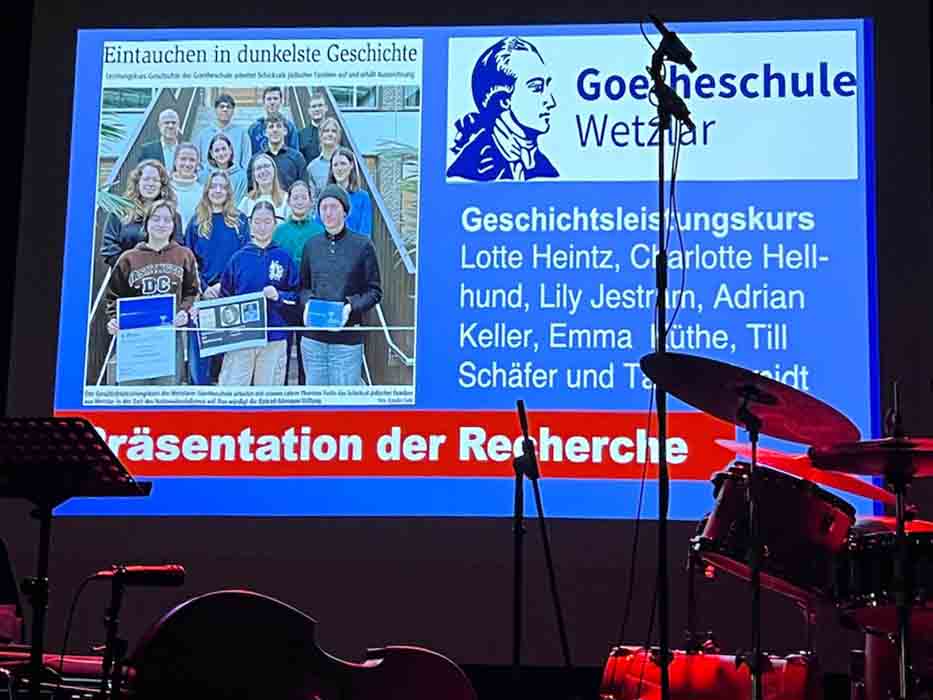

im vergangen Jahr begannen Schüler*innen aus dem Geschichtsleistungskurs der Klassen 13 damit, die Schicksale der drei jüdischen Schüler Hans Stern, Erich und Ernst Rosenthal in den Fokus zu nehmen. Die beeindruckenden Ergebnisse von Lotte Heintz, Charlotte Hellhund, Lily Jestram, Adrian Keller, Emma Küthe, Till Schäfer und Tara Schmidt sind als Gemeinschaftsaufgabe auf dieser Seite dokumentiert, mit dem QR-Code auf der Tafel abrufbar.

Die Schüler*innen des Geschichtsleistungskurses der 13. Klassen hatten im Rahmen ihrer Recherchetätigkeiten u.a. auch den Kontakt zu Ted, dem Sohn von Erich Rosenthal gesucht. Ihnen ist zu verdanken, dass der Jazzmusiker nach Wetzlar kam. Dabei war Ted während der »Woche der Begegnung« im Jahre 1989 mit seinem Vater schon einmal nach Wetzlar gekommen. Die Stadt Wetzlar hatte damals auf ihre Kosten die Überlebenden der Shoah zu dieser Begegnung eingeladen, die einst Wetzlar mal ihre Heimat nannten. Solche Treffen hatten vor allem Dank des Ehepaars Doris und Walter Ebertz stattgefunden.

Aber das ist wiederum heute schon ein Teil der Geschichte und in der Gefahr, vergessen zu werden. Denn die überlebenden Zeitzeugen sind so gut, wie alle verstorben.

Im Jüdischen gibt es die Überzeugung, dass ein Mensch erst dann vergessen ist, wenn sich niemand mehr an seinen Namen erinnert. In diesem Sinne haben die sieben Schüler*innen die Rollen von »Zweitzeug*innen« übernommen, indem sie die Schicksale von Hans, Erich und Ernst in Erinnerung gerufen haben.

Unser Verein ist Lotte, Charlotte, Lily, Adrian, Emma, Till sowie Tara zu großem Dank verpflichtet!

Aber unsere Gesellschaft auch.

Warum? Ich möchte zum Abschluss aus der Einleitung zitieren, die der Journalist Martin Heller zu dem Beitrag der sieben Schüler:innen über Hans, Erich und Ernst in der heimatgeschichtlichen »Damals«-Seite der WNZ geschrieben hat. Und dem möchte ich mich voll und ganz anschließen:

»Hans, Erich und Ernst waren Schüler wie wir. Ihr Schicksal darf nicht vergessen werden. Ihr Schicksal darf sich heute nicht wiederholen.« Diese Worte setzten die Primaner der Goetheschule unter ihren Text. Ihr Appell, der aus der Recherche über das Schicksal der jüdischen Schüler ihrer Schule im Dritten Reich erwachsen ist, ist heute wichtiger denn je.

Und doch ist es schade, dass sie appellieren müssen.

Hätten doch alle so wie sie und ihre Lehrer aus der Geschichte gelernt! Gerade heute erleben wir wieder Ausgrenzung und Gewalt, gespeist aus einem menschenfeindlichen Rassismus, aus Nationaltümelei, getrieben von Lügen und Hetze in den elektronischen Propagandaformaten der »Sozialen Medien«.

In nächster Nähe erleben wir, wie sich schon 14-Jährige verabreden, Terroranschläge zu begehen, nehmen wahr, dass rechte Gewalt allenthalben zunimmt, müssen zuschauen, wie fremdenfeindliche und faschistische Inhalte schleichend hoffähig gemacht werden. All das zeigt, wie wichtig das Erinnern ist, damit die Schüler von heute und Wähler von morgen nicht auf jene Politiker mit den einfachen, tumben Parolen hereinfallen.

Erinnerte, Gebildete, Kritische, Hinterfragende, sie alle sind Diktatoren, Autokraten und ihren Nacheiferern ein Gräuel. Seien wir erinnert, seien wir wachsam! Damit es nicht so kommt wie 1933 hier bei uns, damit es hier nicht so beginnen kann, wie es gerade an der US-Elite-Uni Harvard beginnt, damit politische Bevormundung, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit keine Chance haben.«

Soweit die Worte von Martin Heller. Ich danke danke ihm sehr dafür und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

Es gilt das gespochene Wort

Lily Jestram:

Dear Ted,

we are so pleased to welcome you in our school today.

Thank you so much for presenting your outstanding music to us! It was wonderful.

It cannot be taken for granted that you came here today and shared so many of your experiences and thoughts about your family with all of us.

For this we would like to thank you from the bottom of our hearts.

Der Einstieg übersetzt ins Deutsche:

Lieber Ted,

wir freuen uns sehr, Sie heute in unserer Schule begrüßen zu dürfen.

Vielen Dank, dass Sie uns Ihre herausragende Musik präsentiert haben! Es war wunderbar.

Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie heute hierhergekommen sind und so viele Ihrer Erfahrungen und Gedanken über Ihre Familie mit uns allen geteilt haben.

Dafür möchten wir Ihnen von ganzem Herzen danken.

Dass wir auf Ted Rosenthal gestoßen sind, war tatsächlich reiner Zufall.

Zu Beginn unserer Recherchen hier in Wetzlar hatten wir nur das Abgängerzeugnis von Ernst Rosenthal und seinen Kennkartenantrag mit einer Fotografie von Ernst. Wir kannten also nur ein paar allgemeine Daten von Ernst, wie sein Geburtsdatum, dass er die Goetheschule vorzeitig verlassen musste und durch den Kennkartenantrag, dass er das Ziel verfolgt haben muss, auszuwandern.

Bei unseren weiteren Recherchen sind wir dann durch Zufall auf einen gewissen Erich Rosenthal gestoßen. Der auch aus Wetzlar kam und der die Zeit des Nationalsozialismus überlebt hatte. Die Hoffnung, dass die beiden Rosenthals verwandt sein könnten, wurde schnell – zu unserer Überraschung – bestätigt. Nicht nur waren sie verwandt, die beiden waren Cousins. Sie gingen auch beide auf unsere Goetheschule.

Und Erich hatte einen Sohn – Ted.

Wir schickten ihm eine E-Mail, in der Hoffnung eventuell eine Antwort bekommen zu können. Und das, womit wir überhaupt nicht gerechnet hatten, trat ein, Ted antwortete.

Und nicht nur das, er ließ uns die Briefe seiner Familie zukommen und war sogar zu einem Onlinegespräch bereit!

Wir wissen sehr genau, dass das keine Selbstverständlichkeit war. Wir konnten unser Glück kaum fassen.

Dieses Gespräch fiel unpassender Weise in die Zeit unserer Abschlussfahrt. Also telefonierten wir letztendlich aus einem Hostelzimmer in Prag in die USA.

Danach setzten wir uns an die Arbeit.

Durch den sehr ausführlichen Briefwechsel der Familie Rosenthal aus Wetzlar mit Erich Rosenthal in den USA wurde für uns plötzlich das Schicksal von Ernst, Erich und der kompletten Familie Rosenthal lebendig.

Charlotte Hellhund:

Wir lernten außerdem viel Neues. Denn durch die Recherche zum Schicksal der Familie Rosenthal, sollten wir ab sofort stets einen ganz konkreten lokalen Bezug zum Thema Deportation und Kindertransporte haben.

Beispielsweise war uns dabei völlig neu, dass im Zuge der Reichspogromnacht 1938 viele der jüdischen Wetzlarer Männer, darunter auch Ernsts Vater Bernhard und der Vater Erichs, Theodor, für einige Wochen in Buchenwald festgehalten wurden.

In den Briefen konnten wir dies alles miterleben. Wir lasen davon, wie die Hoffnung auf Auswanderung mit der voranschreitenden Zeit verzweifelter wurde; wie Eltern überlegten ihre Kinder zur Adoption freizugeben, damit ihre Kinder entkommen könnten

– und wie diese Hoffnungen sich in Luft auflösten.

Mit Betroffenheit haben wir von der 8-jährigen Gerda, der kleinen Schwester von Ernst, gelesen: „Ich will auch nach Amerika; ich lerne bereits Englisch; ich will Schauspielerin werden“ – Sie wollte so dem bevorstehenden Tod entkommen.

Ernst war einer von uns aus der Goetheschule, der voller Erwartungen an seine Zukunft war.

Doch musste er schon bald die Schule verlassen, musste zusehen, wie seine Familie mehr und mehr entrechtet und diskriminiert wurde und wie die Möglichkeiten zur Ausreise immer mehr schwanden.

Am 11. Juni 1942 wurden schließlich Ernsts Mutter Minna, sein Vater Bernhard, seine zwölfjährige Schwester Gerda und seine Tante Hertha ins Vernichtungslager Sobibor deportiert.

Am gleichen Tag wurde Ernst, als einziger seiner Familie, in das Konzentrations- und Vernichtungslager Lublin-Majdanek deportiert. Wo er am 25. September 1942 ermordet wurde.

Was für uns bei all dem am emotionalsten war: Zu dem Zeitpunkt, an dem wir die Recherche beendeten, waren wir genauso alt, wie Ernst in seinem kurzen Leben überhaupt nur geworden ist.

Ernst wurde 18 Jahre alt.

Ein Alter in dem man eigentlich noch alles vor sich hat!

Mittlerweile haben wir Ernst bereits um ein halbes Jahr überlebt.

Das Schicksal der gesamten Familie Rosenthal sollte uns nachhaltig prägen. Für uns wurden aus Zahlen Menschen.

Menschen, die unter dem NS-Regime gelitten haben, ihm zum Opfer gefallen sind. Einige haben überlebt, viele wurden von den Nationalsozialisten ermordet.

Darum ist es für uns so wichtig geworden, an das Geschehene zu erinnern und zu verhindern, dass vergessen wird.

Es gilt das gesprochene Wort

Emma Küthe:

(Anrede)

Hans Stern war 17 Jahre alt, als er wegen der antisemitischen Verfolgung und auf Anraten des Schulleiters die Goetheschule Wetzlar verlassen musste. Sein Traum vom Medizinstudium war geplatzt.

Er war 19 Jahre alt, als er während der Novemberpogrome 1938 in Frankfurt verhaftet und in das Konzentrationslager Buchenwald verschleppt wurde.

Auch ich bin 19 Jahre alt und mache jetzt, fast 90 Jahre später mein Abitur and derselben Schule, die Hans diesen Schulabschluss verwehrte, weil er Jude war.

Während unserer Recherche lernten wir Hans Sterns Schicksal aber auch die Geschichte unserer Stadt und Schule kennen. An vielen Stellen wurden uns Parallelen bewusst. Zum Beispiel beim Lesen seiner Zeugnisse, laut derer er im Unterricht manchmal zu »Flatterhaftigkeit und Jugendlichkeit« oder gelegentlicher Unaufmerksamkeit neigte, worin sich wohl die meisten Schüler, auch wir, wieder finden können.

Was uns schwer viel nachzuvollziehen war, wie es sich anfühlt mit nur 19 Jahren um seine Freiheit und sogar das eigene Leben zu bangen, alles zurücklassen zu müssen, den Bruder am anderen Ende der Welt zu wissen, nicht zu ihm zu können, nicht zu wissen, welches Schicksal die eigene Mutter noch ereilen würde und wie es jetzt weitergeht, sich in einer fremden Großstadt in einem anderen Land wieder zu finden und sich zu fragen, wie es eigentlich so weit kommen konnte.

Die meisten in unserem Alter und unserem Umfeld sind mit solchen Fragen und Tatsachen nie konfrontiert worden und werden es wahrscheinlich auch nie.

Uns diesem Glück bewusst zu werden war auch ein Teil der Recherche.

Tara Schmidt:

Besonders eindrücklich war der Besuch der Großmarkthalle in Frankfurt, von wo aus Hans 1938 deportiert wurde. Diese und auch die Eindrücke aus der Gedenkstätte Buchenwald werden uns nicht mehr verlassen. Ebenso das Wissen um Hans Sterns Schicksal an sich.

Immer wenn ich an dem ehemaligen Geschäft des Vaters in der Brückenstraße vorbeikomme, ist sein Schicksal präsent.

Mit unserem Projekt haben wir versucht die Geschehnisse in Deutschland und Wetzlar während der NS-Diktatur an konkreten Schicksalen für uns selbst und andere greifbar zu machen und umgekehrt wurden auch wir von diesen Schicksalen ergriffen.

Hans hat überlebt und sich ein neues Leben aufgebaut, eine Familie gegründet und darüber dürfen wir uns freuen, während wir den anderen Opfern, denen die Flucht nicht gelang, gedenken und um sie trauern.

Auch wenn unsere Gruppe leider nicht mit Hinterbliebenen Hans Sterns in Kontakt treten konnte, sind wir dankbar, diese Gelegenheit zu haben, anderen Menschen von Hans Schicksal zu erzählen und es in Erinnerung zu halten, somit auch aufzuzeigen wie sich einzelne Schicksale aus der so unfassbaren Zahl 6 Millionen abgespielt haben und welche Tragweite politische und gesellschaftliche Entscheidungen hatten und immer noch haben.

Es war der damalige Schulleiter, der engagierte Mitglieder seiner Schulgemeinde nicht schützte, sondern ausstieß.

Es waren die jahrelang treuen Kunden, die sich irgendwann an dem Boykott des Geschäfts von Hans Vater beteiligten und ihn zum Schluss des Geschäfts zwangen.

Es sind aber auch Schüler der Goetheschule die sich jetzt freuen, die Erinnerung an diese Menschen mitgestalten zu können. Dafür sind wir dankbar.